[maj. 28 mai 2012]

Dans la prison

Je connaissais Hanawa par « dans la prison », que m’avait offert Loïc Néhou quand il l’avait édité. Un récit autobiographique d’une méticulosité rare, n’ayant pas peur de mettre en scène les labeurs répétitifs de la vie quotidienne carcérale.

Même si décrire ses prisons est un genre littéraire très ancien, ce livre nous faisait entrer dans l’intimité d’une prison japonaise aux mœurs bien étranges pour nous, en décortiquant les gestes de ménage, les rituels collectifs et les relations sociales sous surveillance… Cet usage aussi lancinant que précis du quotidien est d’une très grande rareté en bande dessinée. Le dessin d’Hanawa hésite toujours entre réalismes naïfs, minutie du schéma technique et grotesque expressif des visages.. Ce qui lui donne à l’ensemble l’aspect d’une bande désuète des années soixante alors même qu’Hanawa est un contemporain. Cette postmodernité assumée (encore qu’il semble mépriser son propre style) le rapprocherait d’un Spiegelman, pour ne pas évoquer l’évident Yoshiharu Tsugé, son maître déclaré. [Aujourd’hui, je n’écrirais plus ce genre de chose. Le style d’Hanawa, qui me surprenait, est en fait parfaitement « Gekiga », mouvement né en 1958…]

Sur le Gekiga, lire : Le Manga dans les marges de l’Histoire

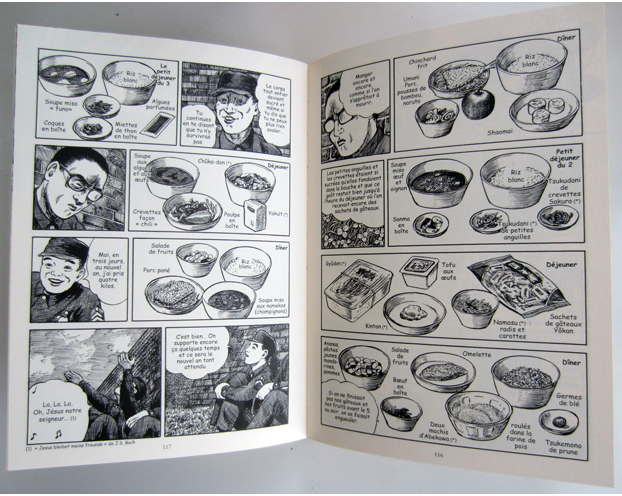

La lecture de « dans la prison » suffisait pour comprendre que nous avions là un auteur remarquable doublé d’un ethnologue. Et je m’étais dit, en passant, que la BD fait rarement dans l’ethnologie. Hanawa semblait avoir la distance suffisante pour s’extraire de sa propre vie et en dessiner un paysage d’une objectivité rare. Tous les jeux d’énumération et les dessins descriptifs concourent à « objectiver » le récit, comme témoignage, mais produisent un effet secondaire sur le temps même de la lecture. « Dans la prison » est un récit, mais est aussi un « temps ». Ce temps de l’enfermement que ces énumérations, ces scansions, ces rituels, vient s’inscrire dans celui de notre lecture. Il faut donc « accepter » ce livre. Comme ces quatre pleines pages au milieu, qui énumèrent des menus de fête avec dessin et légende à l’appui…

Il semble en effet qu’ethnologie et BD ne fassent pas bon ménage. J’ai beau me creuser, et comme je n’ai pas une culture si encyclopédique en BD, interroger mes amis informés… rien. Cet Hanawa semble être le seul à naviguer dans ces parages, au risque de faire un bon livre, mais chiant. L’objectivité nuit considérablement à l’engagement du lecteur, évidemment. Mais ce qui sauve le livre, c’est le charme, simplement, le charme discret, désuet, des bandes d’Hanawa, autobiographique ou frictionnelle.

En y réfléchissant deux secondes, il y a une part documentaire dans de nombreuses bandes. Peut-être de manière moins frontalement ethnologique, mais souvent avec une volonté historique plus ou moins réussie, et l’on peut parfois parler de document quasi sociologique, comme ce qui m’avait frappé à la lecture de la vieille bande familiale « Polly and her pal ». Plus généralement, pour avoir décrit une époque, un milieu et des mœurs, les grandes « bandes familiales » prennent toutes, avec le recul des années, une qualité documentaire qui n’était pas évidente à l’heure de leur création. Mais encore, soit cette qualité spécifique est involontaire et apparaît parce que tout auteur est imprégné de son époque, ou soit il y a une volonté de camper une époque, par exemple, mais comme simple décor. On va retrouver la description d’un environnement chez tous les auteurs « méticuleux », comme Franquin, Jacob, Tardi (Paris !), et aussi l’ensemble de la bande dessinée d’aventure « réaliste ». on leur découvre une envie commune d’exactitude, de reconstruction d’un milieu et d’un groupe. Mais cette exactitude du regard, cette reconstruction, ne sert en général que d’arrière fond à des aventures parfaitement stéréotypées. Le « genre » se promène sur un fond « sérieux » pour donner de la crédibilité à des histoires et des personnages qui en manquent totalement. Par exemple, la bande dessinée n’est pas avare de décors « réalistes » sur lesquels évoluent des personnages « gros nez ».

En y réfléchissant deux secondes, il y a une part documentaire dans de nombreuses bandes. Peut-être de manière moins frontalement ethnologique, mais souvent avec une volonté historique plus ou moins réussie, et l’on peut parfois parler de document quasi sociologique, comme ce qui m’avait frappé à la lecture de la vieille bande familiale « Polly and her pal ». Plus généralement, pour avoir décrit une époque, un milieu et des mœurs, les grandes « bandes familiales » prennent toutes, avec le recul des années, une qualité documentaire qui n’était pas évidente à l’heure de leur création. Mais encore, soit cette qualité spécifique est involontaire et apparaît parce que tout auteur est imprégné de son époque, ou soit il y a une volonté de camper une époque, par exemple, mais comme simple décor. On va retrouver la description d’un environnement chez tous les auteurs « méticuleux », comme Franquin, Jacob, Tardi (Paris !), et aussi l’ensemble de la bande dessinée d’aventure « réaliste ». on leur découvre une envie commune d’exactitude, de reconstruction d’un milieu et d’un groupe. Mais cette exactitude du regard, cette reconstruction, ne sert en général que d’arrière fond à des aventures parfaitement stéréotypées. Le « genre » se promène sur un fond « sérieux » pour donner de la crédibilité à des histoires et des personnages qui en manquent totalement. Par exemple, la bande dessinée n’est pas avare de décors « réalistes » sur lesquels évoluent des personnages « gros nez ».

Il n’est pas étonnant que les auteurs tentent d’assoir leur récit sur des fondations plus solides. Mais souvent, l’enquête ne sert que de décors pour des personnages de BD parfaitement standard, voire encore abandonné au monde du fantasme. Ainsi, Valentina navigue à peu près nue devant un arrière-fond de confrontation entre groupuscules d’extrême droite et d’extrême gauche dans l’Italie des années soixante. Le contraste entre ce contexte hyperréaliste et les divagations de la belle crée le charme si particulier de ce chef-d’œuvre du genre. Ce même procédé est utilisé par un autre italien, Pratt, pour sa bande la plus célèbre, Corto Maltese, qui lui ne se trémousse pas, au contraire, mais traverse les remous politiques du début du XXe siècle, et les groupuscules anarchistes, cette fois, comme un regard aussi élégant que distancié. Il y a ensuite les bandes qui s’encrent plus profondément dans le réel, dans le témoignage, la biographie. J’écarte les bandes didactiques, qui à force de vouloir mettre en scène l’histoire, ne font que délivrer un discours sur celle-ci.

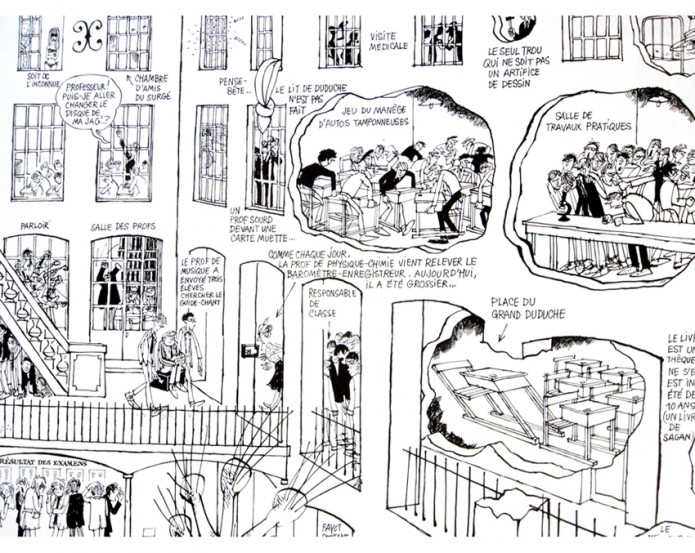

Certains penseront peut-être au « Journal » de Fabrice Neaud, mais cette auto-fiction est donc « égotique », et n’a pas la distanciation d’Hanawa qui n’est pas le centre de la prison, mais juste l’un des prisonniers. C’est ce regard horizontal, égalitaire, sur ce qui se passe dans ce lieu, qui fait la qualité véritablement « ethnographique » du récit. Et aussi, peut-être en premier lieu, le désir évidemment d’Hanawa qu’il en soit ainsi. L’immense « Maus » de Spiegelman est une épopée… Jean Teulé (époque BD) oscille souvent entre le journaliste et le sociologue dans « gens de France et d’ailleurs », mais sans rigueur suffisante, tout comme « le » sociologue de la BD des années 70, Lauzier… Brusquement, il me vient que ce qui se rapprocherait le plus de la qualité spécifique du « dans la prison » d’Hanawa, est une série d’albums que plus personne ne lit d’un auteur pourtant extrêmement célèbre et qui a bien mal tourné (c’est de l’humour…). Oui, peut-être que les sublimes albums du « Grand Duduche », de Cabu, ont maintenant cette valeur-là, malgré l’angle de la caricature, pour leur description d’un lycée français, faune et architecture, à la fin des années 50 ? Il faut peut-être la distance des années, pour se rendre compte de la préciosité d’une description… mais je vois bien qu’à chercher un cousin au « dans la prison » d’Hanawa, je dois forcer le trait. Serait-il donc vraiment unique ?

« Le grand Duduche » de Cabu

Un seul livre suffit pour prouver que ce médium, la bande dessinée, qui s’abandonne en général aux fantasmes présexuels, est aussi apte à la description quasi scientifique. Pour être clair, je ne note pas ici un gain qualitatif de la bande dessinée, qui n’a besoin ni de « vérisme », ni de « scientisme » pour exceller. Parmi les plus grandes bandes dessinées du monde, il y en a qui n’ont aucun décor, et dont le personnage, quand il y en a, ne ressemble à rien de « réel ». La description, ici, est prise comme un « marqueur de genre », et permet de mettre en lumière la singularité d’Hanawa.

La Fille Fantôme

Le premier plaisir que m’a procuré la lecture de la Fille Fantôme, c’est de m’avoir ramené à mon amour du fantastique ancien. J’y retrouve le charme particulier de la littérature de genre du XVIII et XIXe siècle que j’ai écumé pendant mon adolescence. Indéniablement, Hanawa n’évoque pas seulement des racines japonaises, mais aussi cette littérature-là, ou peut-être sa resucée moderne, représenté par les mythiques EC Comics, éditions spécialisées dans le court récit horrifique à la morale aussi bizarre qu’inattendue (Ces éditions furent tuées par la censure à la fin des années 50, mais leur esprit survit chez presque tous les plus célèbres cinéastes américains d’aujourd’hui). Les nouvelles de la deuxième partie du livre s’inspirent directement des bandes géniales de Wood, Williamson,Frazetta, Orlando, Ingels… Hanawa puise directement à cette source, comme Maruo, de son côté, exploite un « Grand Guignol » de nos régions que les Français eux-mêmes ont totalement oublié.

Le premier plaisir que m’a procuré la lecture de la Fille Fantôme, c’est de m’avoir ramené à mon amour du fantastique ancien. J’y retrouve le charme particulier de la littérature de genre du XVIII et XIXe siècle que j’ai écumé pendant mon adolescence. Indéniablement, Hanawa n’évoque pas seulement des racines japonaises, mais aussi cette littérature-là, ou peut-être sa resucée moderne, représenté par les mythiques EC Comics, éditions spécialisées dans le court récit horrifique à la morale aussi bizarre qu’inattendue (Ces éditions furent tuées par la censure à la fin des années 50, mais leur esprit survit chez presque tous les plus célèbres cinéastes américains d’aujourd’hui). Les nouvelles de la deuxième partie du livre s’inspirent directement des bandes géniales de Wood, Williamson,Frazetta, Orlando, Ingels… Hanawa puise directement à cette source, comme Maruo, de son côté, exploite un « Grand Guignol » de nos régions que les Français eux-mêmes ont totalement oublié.

L’intérêt de ces contes horrifiques tient dans leur morale, qui se doit d’être d’une délicieuse et cruelle immoralité. Mais je sais qu’en commençant par là, je fausse la lecture en surestimant l’importance des influences extérieures sur un auteur véritablement très japonais, infiniment plus, par exemple, que son ami Maruo. Si j’ai découvert Hanawa par son récit autobiographique, la fille fantôme est d’un tout autre genre : celui qu’on nome Ero Guro, mélange de grotesque et d’érotisme.

[Voilà une chose que je n’imaginais pas il y 4 ans. L’Ero Guro, considéré comme une « folie » typiquement japonaise, est un mouvement esthétique né au tout début du XXe siècle de la large diffusion du célébrissime « Psychopathia sexualis » de Krafft Ebing ! Pour être exact, L’Ero Guro est le résultat d’un métissage entre influences de ce livre autrichien et les traditions populaires locales… Tradition parfaitement conforme à toutes les traditions populaires qui aiment mélange le grotesque, l’horreur et le sexe. Encore un exotisme qui s’écroule !]

Et malgré ça, malgré le traitement fantastique et grotesque, son tropisme scientifique joue encore, et l’histoire est prétexte à mettre en scène une armada de traditions populaires japonaises toutes plus étranges les unes que les autres (il se documente) autant qu’à tracer les schémas de dispositifs variés. Et comme dans ses prisons, il va donc dessiner ce qu’on ne trouve jamais ailleurs, selon son autre tropisme, le scatologique. Le fantastique échappe dès les premières pages aux clichés du genre pour nous plonger dans un univers de fantôme déconcertant, à l’image de ce purgatoire des bébés morts prématurément qui doivent construire sans fin des tas de cailloux pour tenter d’obtenir le pardon de leurs parents… Qui aurait imaginé faire peser sur les frêles épaules d’un bébé la culpabilité de sa propre mort ? Le ton est donné, et la suite confirme…

Et malgré ça, malgré le traitement fantastique et grotesque, son tropisme scientifique joue encore, et l’histoire est prétexte à mettre en scène une armada de traditions populaires japonaises toutes plus étranges les unes que les autres (il se documente) autant qu’à tracer les schémas de dispositifs variés. Et comme dans ses prisons, il va donc dessiner ce qu’on ne trouve jamais ailleurs, selon son autre tropisme, le scatologique. Le fantastique échappe dès les premières pages aux clichés du genre pour nous plonger dans un univers de fantôme déconcertant, à l’image de ce purgatoire des bébés morts prématurément qui doivent construire sans fin des tas de cailloux pour tenter d’obtenir le pardon de leurs parents… Qui aurait imaginé faire peser sur les frêles épaules d’un bébé la culpabilité de sa propre mort ? Le ton est donné, et la suite confirme…

S’il est vite clair que notre Hanawa à une bien étrange morale, et une orientation idéologique peu fréquentable (non non, les auteurs du Gekiga ne sont pas tous de dangereux révolutionnaires ! Et celui-ci penche plus vers son malheureux compatriote Mishima), ce que dit cette histoire, de tableau en tableau, doit être interrogé. Si l’on passe sur cette première lecture idéologique désagréable, se dessine alors, derrière les images et derrière le récit, un véritable précis sur la culpabilité. En effet, s’il y a une absence, chez Hanawa, c’est celle du freudisme, ce prisme qui irrigue l’intégralité de la culture du monde depuis le début du XXe siècle. Ici, Freud n’a pas eu lieu. Voilà encore un plus grand dépaysement. Alors, comment font donc les personnages sans la boite à outils psychanalytique ? Il se débrouille avec une autre boite à outils. Les passions, amour et haine s’enferrent dans un grand dispositif symbolique, celui de l’occultisme japonais, qui fonctionnait comme une « autre distillation » pour, au bout du compte, en extraire l’essence : la culpabilité. Et en fait, Freud n’était pas loin, et bien là, dans ce fatras de l’imagerie populaire, dans ce cordon ombilical non coupé, dans ces damnations éternelles, dans ces vengeances ou ces punitions extrêmes, il était là, mais enchâssé dans un autre récit, un vieux récit, dont l’équivalence avec le grand récit freudien m’a frappé.

Hanawa est coupable, comme nous tous, et dessine, laborieusement, pour expier, et c’est pour ça qu’il rêve de condamner un autre à dessiner à sa place…