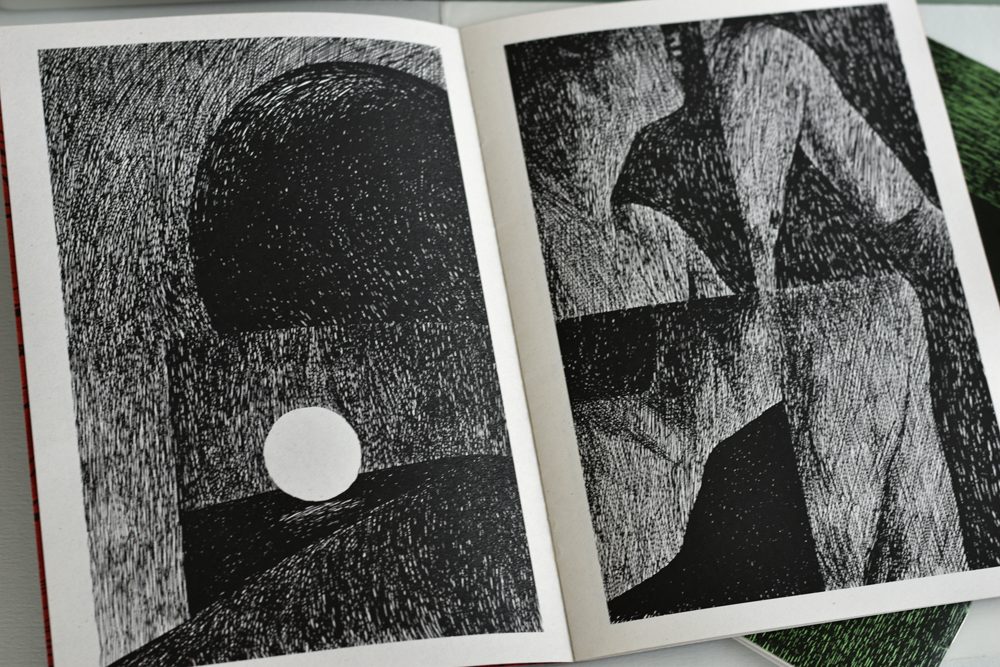

J’ai croisé Freddy Nadolny Poustochkine dans la rue, au centre d’un étroit carrefour piétonnier, par un temps pluvieux, et il voulait tout de suite que je passe le voir. J’ai décliné et promis de venir voir son atelier. ce que j’ai fait, et il m’a offert deux très beaux petits fascicules datant respectivement de 2009 et 2010 : We all go down #5 & #8

C’est donc le Nº 5 et 8 de We all go down, fanzine de 12 pages A5 noir et blanc édité par le label bruxellois Habeas Corpus. Chaque livraison est entièrement dessinée par un auteur qui doit y être « anonyme »… c’est raté pour moi pour les Nº 5 et 8, donc, selon une contrainte « sombre ». Rigueur, simplicité, pauvreté des moyens et résultat épatant. Pour les Nº que je possède, donc réalisés par Freddy, récit presque abstrait et muet, en deux cases par page (dispositif narratif des « petits formats »), c’est absolument superbe.