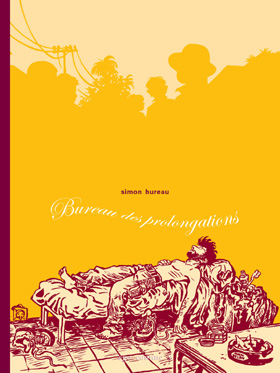

Simon Hureau sort la suite de « Palaces » : « Bureau des prolongations »

Je suis rentré vendredi soir dans un état de fatigue totale. Une drôle de semaine, de ces semaines trop remplies. Ceux qui travaillent en production sur un ordinateur et gèrent d’innombrables dossiers qui surgissent dans le désordre le plus total savent de quoi je parle. On finit laminé physiquement, mais surtout mentalement. Jusqu’au dernier moment, s’est superposé à la fatigue physique et à la confusion mentale le stress de ne pas terminer à temps agrémenté de quelques crises d’affolement qui submerge parfois à voir l’heure tourner trop vite et l’ordinateur si puissant calculer si lentement ! Enfin mon collègue fini par me soulager des affiches à terminer pour qu’in-extrémiste je finisse un site internet déjà annoncé dans le journal distribué le matin… Mais j’avais promis à Loïc de lui rendre un disque dur et je n’en avais pas eu le loisir de toute la semaine. Libéré de mon esclavage, je décide de passer devant chez lui et de sonner, à tout hasard. Il était là. Au moment de repartir, il m’offre deux nouveaux albums en m’indiquant “celui-ci c’est en avant-première, il n’est même pas distribué, et l’autre (avec un sourire entendu) c’est la suite ».

Les livres : « ça va aller » de Lucas Méthé et « Bureau des prolongations » de Simon Hureau qui est la suite de son “Palaces” qui m’avait beaucoup plus.

Voilà. Je rentre fatigué, mais avec deux livres qui sentent bon l’encre neuve. Bizarrement, alors que j’ai été un gros collectionneur, je ne lis plus de bande dessinée depuis bien dix ans à l’exception de celles que m’offrent mes amis éditeurs.

Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte ma vie. Pas grand-chose à voir avec le titre. Détrompez-vous. Si j’ai l’air de me répandre en jérémiade sur mon triste et pourtant si banal quotidien, c’est vraiment pour vous parler d’un livre.

Arrivé chez moi, je montre les deux livres à Céline qui avait elle-même très apprécié la lecture de “Palaces” mais je les garde. Lorsque je suis fatigué d’avoir géré trop d’informations emmêlées, j’ai le cerveau disjoncté. Je ne peux plus fixer mon attention. Donc impossible de lire même un nom de marque sur un emballage. J’ai quelques amis qui font le même genre de boulot, pourtant très envié dans cette drôle d’époque, et j’ai remarqué chez eux les mêmes symptômes. Un truc pas étudié, pas répertorié : la confusion mentale de ceux qui doivent suivre comme ils peuvent les monstrueuses capacités de mémoire et de productivité de leurs machines infernales. Je m’allonge sur le canapé en attrapant quand même le Hureau, un peu déçu de ne pouvoir m’y replonger avec la fraîcheur qu’il mériterait. Je lis quatre cases et rentre tout de suite dans l’ambiance. Je me lève vite. “Je vais m’allonger ”. Hum. Un truc que je ne fais jamais. Je m’allonge sur le lit et me vautre dans « Bureau des prolongations » comme dans un bain chaud. Je me relèverais, lavé, que quand je l’aurais terminé. “Tu l’as déjà fini ?”. Oui. Céline, toujours surprise par la vitesse de ma lecture. Il ne faut jamais jurer de rien. Je peux donc lire après une semaine de fatigue. Un album de Simon Hureau.

« Bureau des prolongations » est donc la suite de « Palaces”, une bien drôle de BD-carnet de voyage et une bien drôle de réussite. Bon, disons-le tout de suite, la suite n’est pas décevante. Le style a un peu changé, comme la technique, pour se stabiliser sur une sorte d’école Spirou en plus expressionniste, en plus empattée. Donc, plus de lavis, plus de bichromie, plus de douce fluctuation du style. Vitesse de croisière du côté “artisanal” de la bande dessinée. C’est sans importance. Vraiment sans importance. Je vois bien ce qu’il y a de cruel à dire ça à ces gens qui avec un courage de moine copiste se forcent à gratter leur feuille jusqu’à ce que le dessin si dur à acquérir ne soit plus important. La bande dessinée est une littérature cruelle. Oui, je me fous du dessin de Simon Hureau, qu’il soit plus sage et plus stable, parfois plus précieux, comme dans son attention à rendre la complexité végétale (j’avais déjà parlé de son “taoïsme ” évident) ou plus facile, plus “code BD”. Je m’en fous. Je suis allergique à l’exotisme autant d’ailleurs qu’à la littérature de voyage. Loti, Monfreid et compagnie m’ont été pénibles, enfant. Et lorsque j’ai arpenté les bords de routes tropicales, c’est pour être surpris par l’équivalence exacte de l’expérience métaphysique avec l’appréhension d’un bord de route de la campagne française. Dans l’être-là, ce là importe peu à l’être. Et peu sensible au mystique de pacotille, je ne fantasme pas sur la belle Aziyadé et sa petite babouche de maroquin jaune. Mon amie Japonaise a été élevée aux mêmes dessins animés que moi et je ne trouve pas ça dommageable. L’Humanité n’est pas un zoo.

Alors ? Alors, Simon nous offre son voyage et je l’acepte avec un plaisir non feint. Voyez-vous, encore une fois, il ne faut jurer de rien.

Son Tintin au Cambodge continue ses tribulations. Un contre-temps administratif lui offre – ou l’oblige à – une prolongation de séjour et j’envie celui qui aujourd’hui achèterait les deux volumes pour les lire d’une traite, comme un seul roman dense et cohérent. J’avais eu l’occasion géniale de lire tous les albums de Corto Maltese d’un coup comme l’un des plus beaux romans d’aventures qui soient. La quantité a, en manière d’Art, une qualité qu’il ne faut pas négliger même si l’époque ment le contraire.

Il en profite pour passer à Battambang et nous renvoyer dans l’envoûtement de l’écriture méconnue d’être trop célèbre de Duras. Je retrouve dans “la ville aux yeux vides” de Simon-Tintin la glauque épaisseur de l’atmosphère du Vice-Consul de Duras.“battambang.

Les trois syllabes sonnent avec la même intensité, sans accent tonique, sur un petit tambour trop tendu. baattamambbanangg.”

Duras décrit le destin des âmes que croise Simon. Simon flâne, s’attarde et dessine le corps de ces âmes-là.

Je me rends bien compte du côté haché du compte rendu de ma lecture. Mais je n’ai pas plus envie que ça d’y mettre de l’ordre. Et puis il est 1h 54 (du matin) et je n’ai toujours pas envie de dormir. Notons tant que c’est frais.

Je me suis demandé quelle était cette qualité que je ressentais dans cette si simple BD. Qu’est-ce qui faisait la si simple et pourtant si évidente réussite de ce récit ? Et il m’est venu que c’était une qualité rare, simple aussi : la générosité. Je ne dis pas, et ne pense pas aux qualités de l’auteur, que je ne connais pas et l’on ne peut jamais supposer d’une œuvre les qualités de son auteur, mais aux qualités du récit, du dessin, de ce récit porté par ce dessin. Il y a du travail à rendre ça, à le rendre de façon que le lecteur n’y pense pas, du travail généreux, simple, évident. Et je pense que cette qualité – générosité – explique que Simon Hureau tue la malédiction de la bande dessinée qui est si apte à frustrer par son inconsistance. Je crois que c’est cette générosité qui fait qu’on sort de ses livres en ayant l’impression de sortir d’un roman long, dense, qui ravie.

J’aime lire Simon Hureau comme j’aime lire mes fantômes-écrivains, et même avec des gloires de l’époque, je vous jure que ça m’arrive rarement.

Le carnet de voyage selon Simon Hureau – MARSAM

[…] Sources de l’article : http://bonobo.net/palaces-de-simon-hureau http://bonobo.net/continuer-le-voyage […]