En lisant ce vieux livre si célèbre, je cherchais le terme qui exprimerait ma surprise, quelque chose qui s’opposerait au poncif de l’inquiétante étrangeté, quelque chose qui désignerait même une « inquiétante absence d’étrangeté »… Et le mot qui m’est venu de manière parfaitement inattendue, c’est « une langueur » ! Une langueur ? Oui, une langueur, mais pas celle des bourgeois perclus d’ennui jusqu’à en développer des psychoses comme chez Henry James, mais une langueur particulière suintant des servitudes quotidiennes, car, patron ou employé, client ou visiteur, la vie de chaque personnage d’Hôtel du Nord est à la fois tranquille et absolument saturée de corvées exécutées à la lisière de l’hypnose. Tout est verrouillé dans ces vies, les matins et les soirs, le cycle des jours, les tâches et les comportements, et surtout verrouillées sont les destinées. Et pourtant, pourtant, une langueur, cette langueur oui, de la magie de cette écriture si douce et si précise, et des vies protégées par l’écrin de l’hôtel. Eugène Dabit avait compris quelque chose de l’humanité, et en travaillant dans l’hôtel de ses parents, il avait observé qu’une notion aujourd’hui dévaluée était pourtant supérieure à celle de propriété : le besoin du refuge, et la volupté même du refuge. Nul besoin de posséder pour se retirer et se reposer. L’Hôtel du Nord est là pour ça. C’est ce qu’il offre, et le livre en démontre le prix à coup de petits tableaux fluides et précis, comme de courtes nouvelles ciselées, empreintes d’humour et d’humanité.

Le film de Marcel Carné, deux ans après la mort d’Eugène Dabit :

La notoriété du film a éclipsé celle du livre. Est-ce mérité ? Il n’y a pas d’histoire de mérite en la matière, mais clairement, artistiquement non. Comme presque toujours, le livre est infiniment supérieur à son adaptation. Le film est un petit polar sans originalité, une histoire d’amour vaguement tragique et vaguement shakespearienne, et malgré une notoriété écrasante et quelques réparties gaguesques et quand même si extraordinairement senties des deux acteurs monstres, le film reste un petit film et n’est rien d’autre qu’une séquelle du texte, une séquelle traitresse, superficielle, et en dessous en tout. Ce qui est perdu, dans les portraits tronqués de ce petit polar convenu qui pensait que l’histoire d’un hôtel ne suffisait pas comme histoire ; de plus incompréhensible sans avoir le livre en hypotexte ; c’est l’incroyablement rare vérité d’un texte miraculeux d’humanité, remplacé au débotté par des niaiseries sentimentales de roman facile. La vie de la culture est injuste. La réception est injuste. Une saillie sur un pont, aussi géniale soit-elle, remplace le film, en dispense même sa vision, et éclipse totalement le livre.

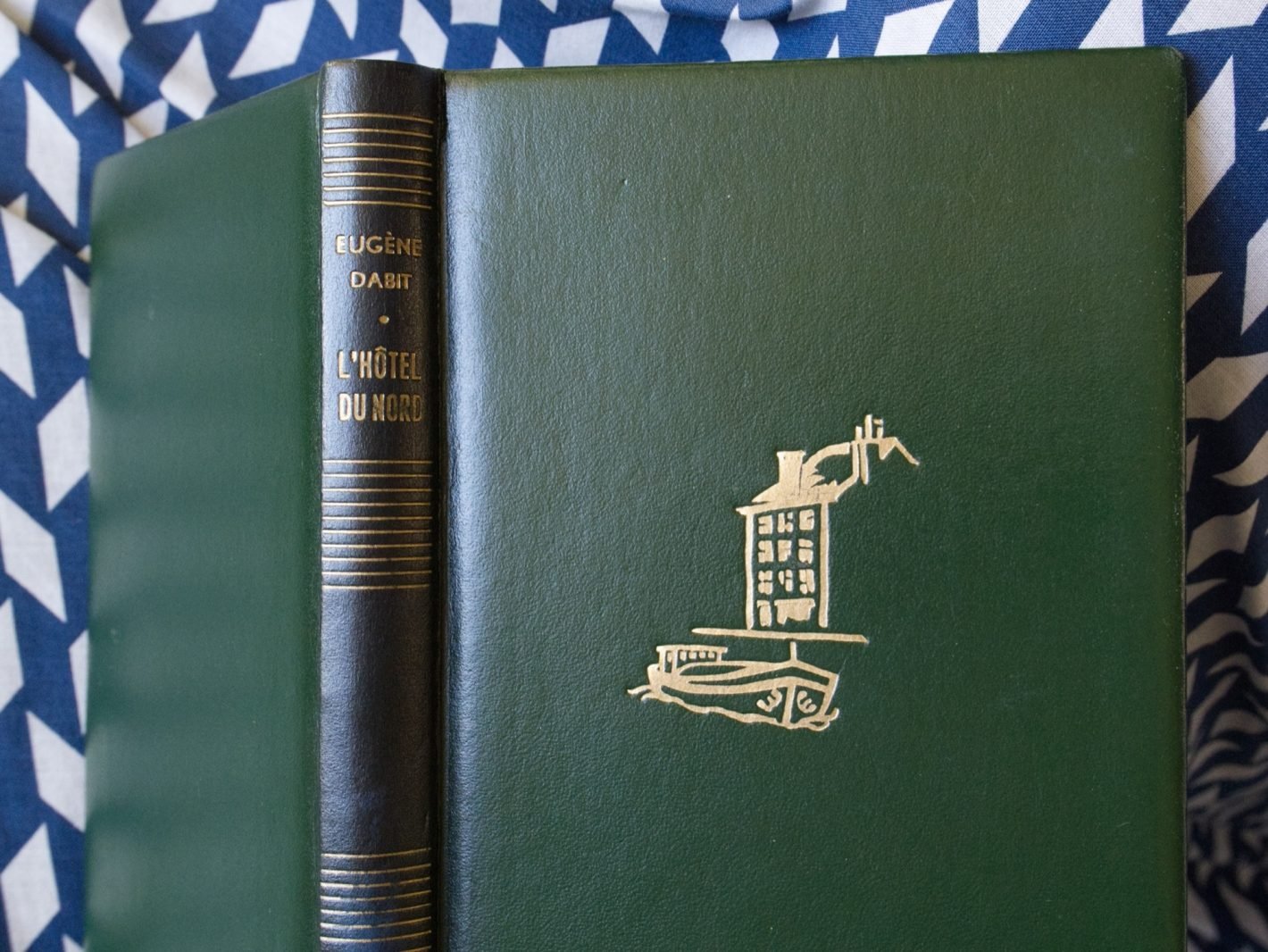

[ Trouvé et lu en édition du « Club International du Livre », vieux club belge, sans date d’édition malheureusement. La maquette est de Jose Walraff, et les illustrations ne sont pas signées… ]

Laurence Baud’huin

… a aimé ceci !

Alain François

… a reposté ceci !