Voilà, un coup d’Amazon ( l’entreprise qui en sait bien plus sur moi que facebook, l’administration française et toute ma famille réunis) et j’ai reçu « Voyage » de Yuichi Yokohama, aux éditions « Matière ». Mon premier Yokoyama, pas le dernier…

Je lorgnais sur la chose depuis quelque temps, toujours attiré par la singularité plutôt que par l’ennui itératif des « rythmiques », « redondances » et autres « ressassements » des genres (Umberto Eco, rendons à César…). J’étais désespéré que certains Japonais marginaux ne trouvent pas d’éditeur en France, et j’avais même suggéré en vain à ceux que je connais d’éditer Shintaro Kago, par exemple…

Bref, Yuichi Yokoyama… J’avais feuilleté rapidement les 40 planches de « Jardin » distribuées gracieusement en PDF par « matière », l’éditeur, et je pensais avoir saisi qu’il était question de graphisme pur, de transversalité, de postmodernisme, de récit prétexte peut-être, de quelque chose d’autre que ce que propose généralement la bande dessinée. J’avais entr’aperçu, intrigué, un récit graphique lorgnant inhabituellement du côté des arts plastiques, et même quelque chose comme une démarche « contemporaine » très étrangère au monde de la BD. Donc, je voulais voir. Il fallait que j’en commande un, et on verrait bien !

Je pense découvrir une expérience froide de pur graphisme synthétique, un enchaînement formel gratuit, articulé par la seule logique des structures, des directions et des masses… Pourquoi ? Un regard trop rapide, sans doute, alors que c’est un « vrai » récit, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas perturbant pour celui qui cherche à retrouver un univers fictionnel traditionnel.

Les 10 premières pages passées, je ricane, persuadé d’être en présence d’une possible « nouvelle BD », répondant au dogme autoritaire d’un fantôme de Robbe-Grillet. Je pense alors à une très ancienne parodie de Gotlib : « tranche de vie »… Je souris de l’ironie de l’histoire, qu’un genre parodié puisse se réactualiser, au premier degré, 40 ans plus tard. Mais j’oublie vite ma distance, intrigué par une rapide succession de visages sans expression. Lentement, j’entre dans le flux du récit, puisque c’est un étrange flux, un grand voyage, nerveux, scandé, qui entraîne.

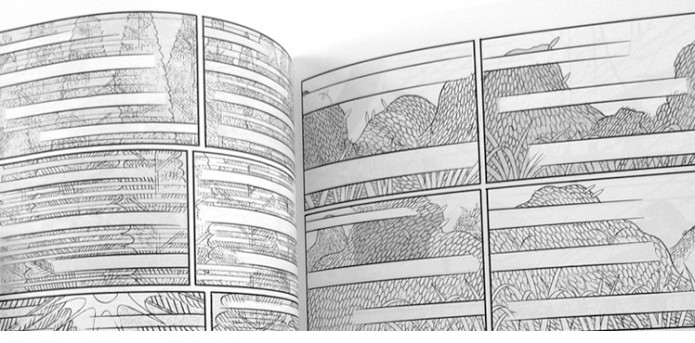

Ce livre a quelque chose de fascinant, quelque chose que je ne m’explique pas encore. Ces regards vides, ces corps figés, ses architectures immenses, ces parcelles de perspectives, d’ouvertures, de percées du regard… Ces zooms brutaux sur des détails, succession de bribe, de tranche… Lentement je comprends ce que je lis. Pas rapide, mon cerveau, décidément… Bien moins rapide que le voyage, ce voyage que j’entreprends, moi, car il n’y a pas de « personnage principal », mais une troué sur le récit, qui focalise le regard, comme une violence du dispositif graphique faite à la tête et au coup du lecteur, qui voudrait faire coïncider le regard de ce lecteur à celui implicite du récit, le faire participer au voyage, c’est-à-dire faire plus que l’inviter à voir, mais l’inclure, puisque qui regarde ce monde, sinon, si ce n’est moi ? C’est une sorte d’invention de narrataire « BD », un dispositif qui place le regard d’un potentiel lecteur à la place qu’occupe habituellement le personnage principal. Pas d’invective à un lecteur imaginaire, mais le dessin laisse une immense place vide, au premier plan, entre nous et le monde décrit, pour cet étrange regard inclus. Alors, si nous acceptons l’invite, si le voyage démarre, tout devient clair, et nous découvrons les deux minuscules ingrédients de ce récit. L’un est un équivalent graphique de ce que nous voyons lorsque nous voyageons. C’est donc toute la succession des parcelles de monde que nous apercevons lorsque nous sommes en transit. Nous ne nous arrêtons pas, sur rien, et toute chose, architecture, décors, personne, regard, paysage, objet de toute taille, ne sont qu’un même spectacle qui défile. L’autre chose, c’est cette qualité de regard spécifique que nous avons lorsque nous assistons à ce spectacle-là, lorsque nous voyageons. Notre regard est un peu froid, distant, lourd, rentré, car nous sommes, centre de notre intériorité, le seul point fixe du monde, et tout le reste ne fait que passer devant nos yeux. C’est cette chose-là, ce regard-là sur le monde, dans cette situation-là, que ce livre propose. Et la magie, le charme, tient dans le contraste entre la froideur synthétique du trait, et sa pourtant incroyable capacité à rendre les sensations que nous avons connu alors, comment nous avons entr’aperçu tant d’anonymes, lorsque notre train en croise un autre, comment notre regard vide s’est appesanti, dans le métro, sur la main d’un inconnu serrant une mallette, comment nous avons tenté de capter une trouée du paysage trop rapidement effacé par la vitesse… comment nous avons suivi, fascination enfantine, les mutations des goûtes d’eau de pluie affolée par le vent sur la vitre…

Ce livre a quelque chose de fascinant, quelque chose que je ne m’explique pas encore. Ces regards vides, ces corps figés, ses architectures immenses, ces parcelles de perspectives, d’ouvertures, de percées du regard… Ces zooms brutaux sur des détails, succession de bribe, de tranche… Lentement je comprends ce que je lis. Pas rapide, mon cerveau, décidément… Bien moins rapide que le voyage, ce voyage que j’entreprends, moi, car il n’y a pas de « personnage principal », mais une troué sur le récit, qui focalise le regard, comme une violence du dispositif graphique faite à la tête et au coup du lecteur, qui voudrait faire coïncider le regard de ce lecteur à celui implicite du récit, le faire participer au voyage, c’est-à-dire faire plus que l’inviter à voir, mais l’inclure, puisque qui regarde ce monde, sinon, si ce n’est moi ? C’est une sorte d’invention de narrataire « BD », un dispositif qui place le regard d’un potentiel lecteur à la place qu’occupe habituellement le personnage principal. Pas d’invective à un lecteur imaginaire, mais le dessin laisse une immense place vide, au premier plan, entre nous et le monde décrit, pour cet étrange regard inclus. Alors, si nous acceptons l’invite, si le voyage démarre, tout devient clair, et nous découvrons les deux minuscules ingrédients de ce récit. L’un est un équivalent graphique de ce que nous voyons lorsque nous voyageons. C’est donc toute la succession des parcelles de monde que nous apercevons lorsque nous sommes en transit. Nous ne nous arrêtons pas, sur rien, et toute chose, architecture, décors, personne, regard, paysage, objet de toute taille, ne sont qu’un même spectacle qui défile. L’autre chose, c’est cette qualité de regard spécifique que nous avons lorsque nous assistons à ce spectacle-là, lorsque nous voyageons. Notre regard est un peu froid, distant, lourd, rentré, car nous sommes, centre de notre intériorité, le seul point fixe du monde, et tout le reste ne fait que passer devant nos yeux. C’est cette chose-là, ce regard-là sur le monde, dans cette situation-là, que ce livre propose. Et la magie, le charme, tient dans le contraste entre la froideur synthétique du trait, et sa pourtant incroyable capacité à rendre les sensations que nous avons connu alors, comment nous avons entr’aperçu tant d’anonymes, lorsque notre train en croise un autre, comment notre regard vide s’est appesanti, dans le métro, sur la main d’un inconnu serrant une mallette, comment nous avons tenté de capter une trouée du paysage trop rapidement effacé par la vitesse… comment nous avons suivi, fascination enfantine, les mutations des goûtes d’eau de pluie affolée par le vent sur la vitre…Et j’ai enfin compris ma méprise. Là où je cherchais une radicalité purement intellectuelle (qui existe sûrement), il y avait aussi une obsession phénoménologique plus traditionnellement japonaise, taoïste, pour laquelle l’homme n’est qu’un fluide parmi les fluides.

Les fictions sont communément composées de relations, de relations entre des personnages. Il n’y a ici que relation entre un regard non diégétique et un monde dessiné comme un spectacle égal, pourtant succession d’accident architectonique. Voilà un livre qui se consacre qu’à une seule chose, rendre un regard, regard à la fois vide et curieux, comme un sommeil ponctuellement réveillé par de minuscules choses comme par d’immenses perspectives. « Voyage » est un livre métaphysique qui ose s’en tenir à la stricte évocation d’une certaine qualité de vacuité, celle si spécifique du voyageur…Chapeau !