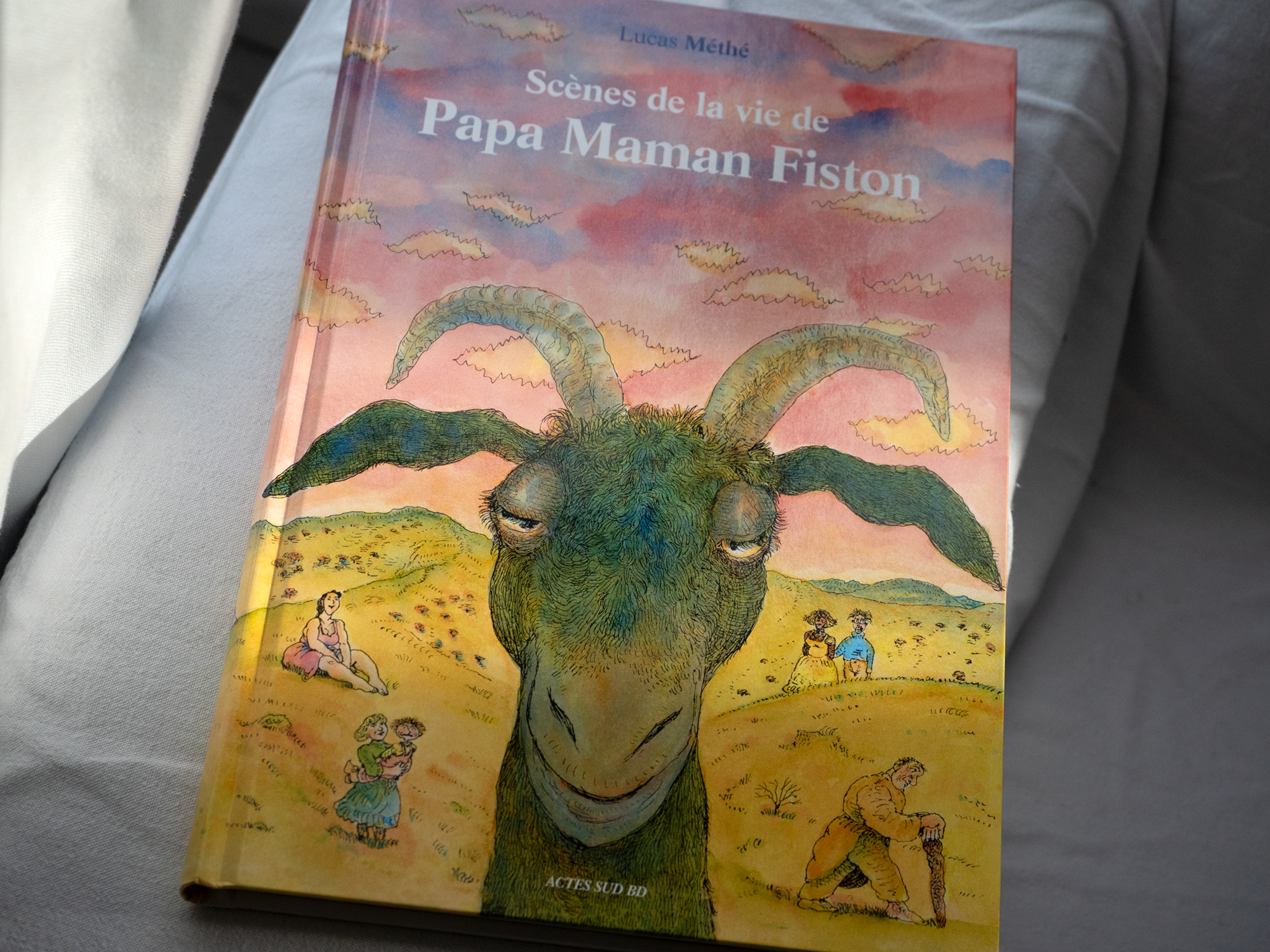

Scènes de la vie de papa Maman Fiston de Lucas Méthé est un nouveau très beau volume de chez Actes Sud BD qui vient clore (je m’avance) une trilogie avec Papa Maman Fiston (2019) et Maman amoureuse de tous les enfants (2021). Ce troisième volume est un recueil de nouvelles qui s’insèrent dans un univers pastoral fantasque et très libre que déploie Lucas Méthé depuis quelques albums.

La bande dessinée comme genre a toujours eu une grande promiscuité avec des formes archaïques de récit, comme le conte et le mythe, et j’avais été très surpris de découvrir qu’un des auteurs qui avait mouliné le médium avec le roman bourgeois, en particulier le romantisme égotique, pouvait brusquement revivifier ses fictions aux sources les plus anciennes, aussi bien formellement que littérairement. Il ne faut d’ailleurs y lire aucun jugement de valeur. Peu importe le genre, seule compte la réussite dans le genre. Et si j’étais sensible aux premiers livres de Lucas Méthé, je dois avouer que je goûte fort la fantaisie et la liberté de sa veine picaresque.

Et donc, de manière très générale, la bande dessinée peut toucher au mythe, et a même une nette propension à la création de mythes très personnels, inventant réinventant des univers simplifiés à la genèse folklorique mettant en scène des personnages réduits à des principes (syndrome krazy kat, pourquoi pas ?). On est ici en plein dedans, dans la construction d’une mythologie personnelle autre et composite. Et cette dimension de métaphore personnelle, que je me permets de deviner sans l’expliciter dans cet article d’ailleurs, devient très claire, par exemple, dans la tension entre l’auto-engendrement et la génération ; une tension qui peut être lue aussi comme un commentaire général sur l’agentivité célibataire de l’auteur. Enfin, puisque je ne veux pas aller sur le terrain d’une interprétation psychologisante, restons sur ce passage du particulier à un universel singulier, paradoxe apparent, qui est bien un processus de mythification parfaitement classique dans le genre, mais avec ici quelque chose de très particulier, quelque chose, peut-être, d’Eliade dans le rapport alchimique à la terre et aux éléments. Et plus encore, puisque ce très contemporain patchwork mêle allègrement pastoralisme grec, restes de mythologie chrétienne (et même de ses structures sociales), fond d’alchimie donc, et un évident animisme qui représente, je pense, sa dimension majeure…

Mais avant d’en venir au sujet qui m’importe ici, celui du titre du billet, deux mots sur l’esthétique de l’ensemble. J’ai vu Lucas Méthé chercher quelque chose dans le dessin à la plume. Quand je dis que je l’ai vu, ce n’est pas métaphorique. J’étais bien à côté de lui, de nombreuses fois, le regardant dessiner. Et il était clair qu’il cherchait quelque chose de spontané dans le procès même. Dans ce domaine, la bande dessinée, dans la plus pure tradition artisanale, a plutôt tendance à chercher paradoxalement la spontanéité au bout de l’apprentissage et du labeur. Lui semblait vouloir déroger, plus en accord avec les Arts plastiques d’à partir du XIXe (si on oublie Fragonard et quelques autres) et qui furent influencés en ça, à l’époque, pas le japonisme et les Arts orientaux, pour chercher à garder une spontanéité du trait final. Je ne l’ai pas vu d’ailleurs gommer complètement l’artisanat, ou même se dispenser de repentir, mais il semblait bien clair qu’il espérait garder quelque chose de frais et d’immédiat dans le trait à la plume. Il voulait, c’est comme ça que je l’ai interprété, rester en deçà de la pratique, cette chose immense qui s’étale dans le temps et se dissout dans l’œuvre finalement finale. Sans me rappeler les noms (tiens ?), je me souviens que dans les années 80 certains auteurs de BD cherchaient cette chose-là : plutôt que dépasser l’artisanat par l’ancienneté, si j’ose dire, tenter instantanément de faire du dessin une écriture quasi automatique pour essayer de rattraper l’extraordinaire synchronicité mentale qui existe dans l’écriture textuelle. Le passage par l’exécution, lente et apprêtée, ayant été lue dans le cadre plus large de l’Art du XIXe au début du XXe siècle comme une perte, la part de médiation du médium détruisant une part du procès créatif devenu précieuse avec la modernité et l’achèvement de la figure de l’auteur : l’expression première de la main de cet auteur. Encore une fois, je n’apporterais aucun jugement de valeur sur ce qui est historique, mais voilà qui permet de replacer une pratique particulière obtenant une esthétique particulière dans un cadre plus général. Et ce qui compte, encore, ce n’est pas tant le choix du protocole que la réussite possible, ce qui me semble ici être brillamment le cas. Lucas Méthé développe aujourd’hui une esthétique forte, poétique, et tout à la fois archaïque et fraîche.

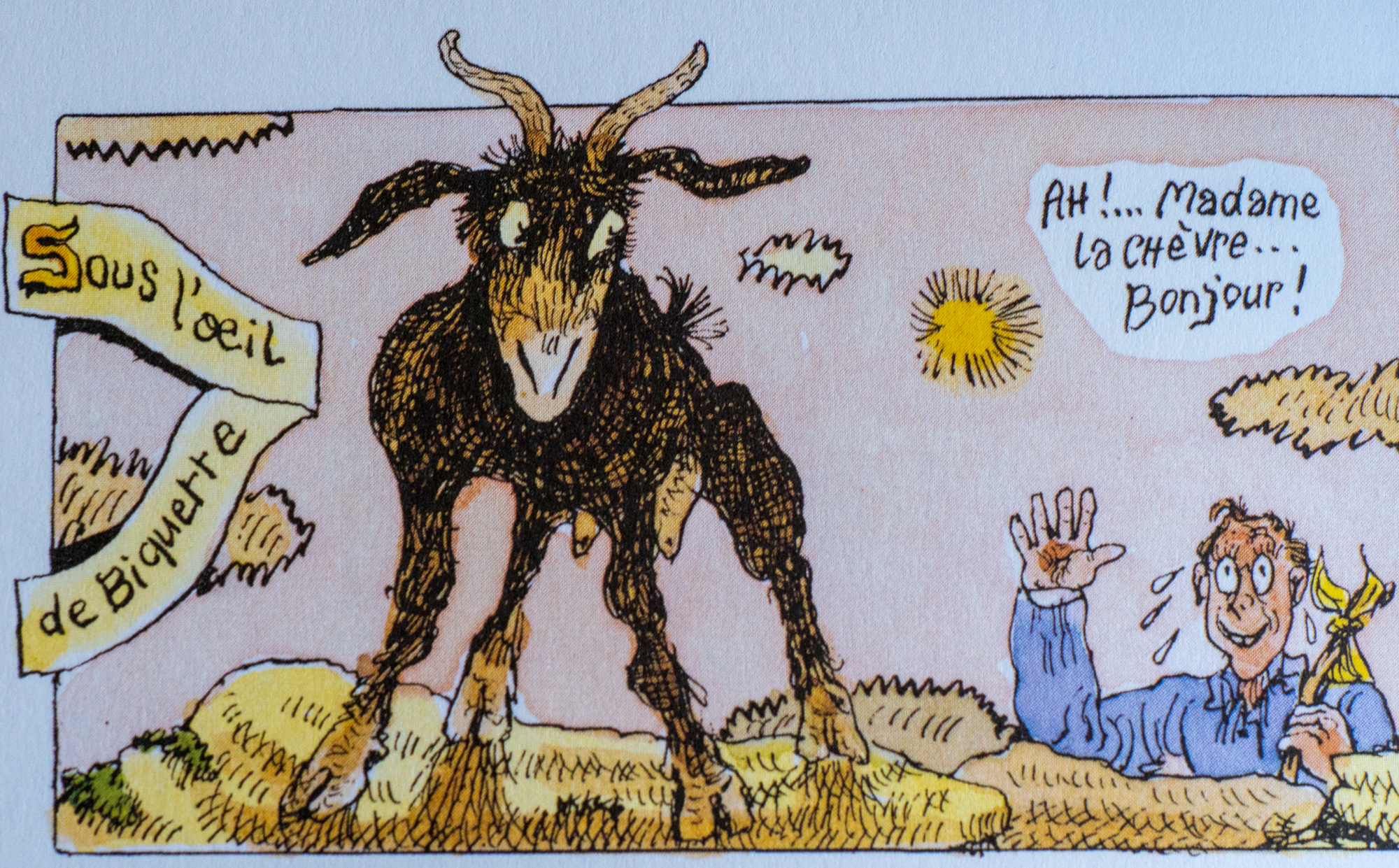

Alors, abordons enfin ce qui m’importe aujourd’hui, l’animal domestique de cette trilogie trinitaire, cette chèvre si bien nommée « Biquette » en quatrième mousquetaire. Elle commence sa carrière dès les premières pages du premier volume comme une simple chèvre espiègle, mais va très rapidement s’expanser et s’autonomiser jusqu’à, parlant pour elle-même et donc pour le lecteur à la manière de Milou ou Jolly Jupper, agir très au-delà du simple rôle domestique. Biquette va bientôt adopter d’étranges comportements non rationnels, mais utiles à la transformation des situations et des êtres. Au gré, elle devient intermédiaire, psychopompe, liant, ferment (lactique), intercesseur, perturbatrice, opératrice des œuvres alchimique, accoucheuse ou simple observatrice du théâtre des hommes, et en acquiert donc très rapidement une place privilégiée, trouble et profonde. En gros, un personnage secondaire qu’on aurait tort de négliger, et qui me sert ici à aborder de biais l’étrangeté apparente de la proposition symbolique de Lucas Méthé. Lorsqu’ouvrant un abîme anthropologique, Maman demande à Fiston de considérer Biquette comme sa seconde mère, cette subite gémellité homme-animal convoque Claude Levi-Strauss :

« Jadis les Chèvres étaient des êtres de même nature que les Indiens ; elles prenaient l’apparence animale ou humaine à volonté. Les Indiens le savaient ; raison pour laquelle ils continuent d’observer des rites spéciaux quand ils tuent une chèvre, ou bien un ours noir ou un grizzly qui ont aussi cette double nature. » (Chapitre 6 de Histoire de lynx).

Mais si les chèvres font le lien entre le monde humain et les esprits sauvages chez les Amérindiens, il en est de même très loin, dans le monde grec archaïque à laquelle j’ai tout de suite pensé en lisant le premier tome, puisqu’elles y sont perçues comme « le plus sauvage des animaux domestiqués » (Jen-Pierre Vernant, Œuvres, page 1483) et même y serait, avec le chien, un animal relevant de deux mondes (Marcel A. J. Meulder sur le Web) humains/sauvages et monde/esprit. Le comportement de Biquette, la chèvre de Lucas Méthé, passeuse et jumelle sauvage de l’humanité, n’est donc pas si étrange que ça à l’aune des mythes. Et quant à son caractère espiègle et versatile, Aristote en avait une lecture presque politique : « Les bergers n’établissent pas de chef pour les chèvres, du fait que leur nature n’est pas stable, mais vive et facilement changeante. » (Œuvres complètes chapitre 19). Psychopompe anarchiste (le chien ne l’est pas), cette étrange Biquette capable de construire un barrage-utérus (de castor… sans les images, c’est intriguant) pour abriter l’un des cycles de morts et renaissances du Papa (intriguant non ?) est bien la digne descendante des chèvres de l’archéologie des mythes, et c’est amusant d’y retrouver si loin la description de son comportement et de ses fonctions. En opposition à Fiston, voyageur céleste (tel Crotos fils de Pan, lui-même fils de Dryope d’une ancestrale tribu sylvestre et aussi chèvre selon certaines sources), Biquette est maintenant pour moi une véritable divinité chthonienne, telle Amalthée nourrissant Zeus, même si pour Paul Claudel, cette dernière avait la peau dorée et qu’on en faisait… des boucliers. On ne va pas lui souhaiter !