Nous nous sommes réveillés dans un monde légèrement différent. C’est le propre des événements historiques, de modifier plus ou moins subtilement la qualité du réel.

Bien sûr, nous ne sommes pas en guerre, et donc notre vie quotidienne va rester ce qu’elle est encore quelque temps…

Malgré tout, il semble que beaucoup de gens ont perçu l’arrestation par la police américaine d’un hypothétique futur président de la République comme un tremblement conséquent du sol sur lequel ils pensaient construire les fondements de leur perception du monde.

Pour ma part, toute la journée, j’ai eu la désagréable impression d’être piégé dans un mauvais feuilleton TV. Pourtant, je ne suis pas « strausskanien » et trouvait même très étrange la manière dont on nous avait vendu ce personnage particulièrement apolitique comme un bête produit de consommation.

Comme beaucoup, et sans connaitre les tenants et les aboutissants, j’avais conçu une acceptation molle des arguments généraux qui traversaient la population, comme : un homme ayant un carnet d’adresses de directeur du FMI pouvait être bon pour la France…

Mais est-ce que je pensais ça ? Où est-ce que je répétais une parcelle des « éléments de langage » élaborée dans le cabinet de Com du monsieur ?

En fait, je n’en pensais rien, de Dominique Strauss Kahn, d’avance bien ennuyé pour me trouver un candidat dans « l’offre », mais me rassurant en me souvenant qu’on ne gagne pas des élections en démocratie, mais qu’on les perd. Donc, ce qui comptait, ce n’était pas pour qui j’allais voter, mais bien qui ne serait pas président…

Ainsi, pourtant, comme beaucoup semble-t-il, j’ai passé un drôle de dimanche. Je n’imaginais pas la semaine qui allait suivre, même s’il était évident qu’un fait divers new-yorkais venait de modifier l’Histoire de mon minuscule pays.

Je ne me suis pas précipité sur mon clavier. Non, d’autre l’on fait, et bien, et ici d’ailleurs, et beaucoup a été écrit. Et de cet événement anecdotique, un hypothétique crime sexuel, le monde entier en a tiré plusieurs débats complexes, politiques, moraux, et culturels.

Beaucoup auraient peut-être dû attendre, comme je devrais attendre si je voulais parler de l’événement en lui-même. En effet, il sera amusant de relire certains papiers de journaliste si Dominique Strauss Kahn est acquitté, par exemple, ou s’il va en prison… Et ce ne sont pas les deux seules issues possibles à ce drame, car il pourrait être acquitté et pourtant le peuple du monde considérer qu’il y a injustice, et l’Histoire, encore elle, garderait longtemps des doutes, jusqu’à ce que la plus petite des conséquences de ce tremblement disparaisse du dernier des esprits concernés…

Étrange comme les quelques minutes de confrontation entre cet homme et cette femme, qui, de fait, me sont tous les deux parfaitement inconnus, vont influencer l’avenir de tous, et le mien donc. Non que la place de la France soit considérable, mais simplement que lorsqu’on bouge un élément de ce monde clôt et minuscule, tout en est ébranlé.

Alors, en regardant ce feu d’artifice médiatique, en écoutant, en lisant, en découvrant à l’occasion un « ami virtuel » d’ici à la télévision, j’ai entendu quelque chose qui m’a irrité l’oreille. Il y a avait une sorte de « diagnostique » généraliste de l’événement, qui indiquait que la maladie (de Dominique Strauss Kahn ? Du monde ? De la France ? De la société américaine ? Des médias ? Tous malades ?) était « culturelle ». Ainsi, le « problème » était culturel.

Bien. Tout le monde d’accord, nous n’étions pas dans le cadre d’une présomption de viol, mais bien devant un véritable, immense, insondable problème « culturel ».

Ha ? Donc, ce n’est pas un fait divers, mais un gouffre culturel empli des eaux de l’Atlantique ? Au moins !

La difficulté immédiate, c’est que personne ne sait ce que veut dire « culturel »… Et là je renverrais à un petit livre indispensable que devraient lire les journalistes : « La notion de culture dans les sciences sociales », de Denys Cuche (La Découverte), qui éclairci le malentendu culturel qui nait dès qu’on utilise le mot « culturel », et qui permet de remarquer que tout le monde, et même de très grands philosophes, utilise le mot dans des acceptions différentes et parfois dans une seule phrase… Pas simple.

Pour résumer très rapidement le livre de Denys Cuche, de mémoire, on peut déterminer aux usages actuels trois origines nationales (occidentales) :

— Acception anglo-saxonne, « culture » veut dire l’ensemble des habitudes d’un groupe, et donc ce qui singularise ce groupe.

— Acception germanique, le groupe des producteurs de formes inventées, l’histoire des formes.

— et l’acception française, largement désuète, qui est synonyme de « Civilisation ».

En effet, il reste aujourd’hui deux acceptions qui cohabitent, parfois inextricablement, comme dans l’énoncé du « ministère de la Culture », la culture culturaliste, Anglo-saxonne, et germanique, qui désignent le « monde de la culture », les acteurs donc, comme leur production, et l’histoire de ces productions.

Très rapidement, l’usage du terme de « culture », implicitement, renvoie ici à l’histoire des nationalismes européens, de leurs empires coloniaux, et à une guerre idéologique gagnée indéniablement par le monde anglo-saxon.

Pourtant, moi petit français, aujourd’hui encore, lorsque j’emploie le terme de « culture », je ne le confonds pas avec « société », comme les journalistes du monde entier, et s’il garde pour moi une dimension universelle, qui serait donc d’origine Française ? c’est pour désigner la « culture », production des formes, acteurs et histoire de celle-ci. Donc, ma culture, c’est ma lecture de tel auteur, la manière dont il nourrit ma vie, et non ma manière de tenir ma fourchette (une fourchette, déjà…), car, idiot du village mondial, j’ai déjà remarqué que mes voisins immédiats bien blancs et bien français n’avaient pourtant pas la même « culture » que moi, quelle que soit l’acception du terme, et donc que la « culture » au sens anglo-saxon est un mythe, et un mythe dangereux.

Et lorsque j’entends « choc culturel », je n’entends pas « les Bourgeois Français pensent qu’ils ont le droit de tripoter leur domestique », mais je pense plutôt à la matière qui compose hypothétiquement l’imaginaire de Dominique Strauss Kahn, et donc, le premier choc culturel reste encore la définition même de « choc culturel ».

Ici, on aura compris que je m’intéresse peu aux faits divers, malgré les conséquences encore incalculables de celui-ci. Et malgré ce que j’y sens de désagréable, de sale, de sordide et réactionnaire conception de la « femme » comme perpétuel défaut d’altérité, je laisse l’affaire de mœurs et ses lectures sociétales à d’autre.

Non, cette semaine, au gré du déploiement fantastique de cet événement médiatique, je me suis demandé si du point de vu du reste du monde, ce n’était pas l’imaginaire de Dominique Strauss Kahn, et de moi donc par assimilation, qui posait problème. Et comme à mon habitude, l’imaginaire se composant d’image, je suis retourné aux images « culturelles » qui détermineraient l’imaginaire d’un individu d’ici, un voisin « culturel », et peut-être même donneraient une orientation anecdotique à ses désirs.

Et puisque j’étais brusquement considéré comme un pervers sexuel potentiel, puisque je partage deux choses avec Dominique Strauss Kahn, la nationalité, qui semble un marqueur si fort pour la presse, brusquement, et une base culturelle que j’imagine être la sienne, la première image à laquelle j’ai pensé, c’est l’un des tableaux les plus célèbres du la peinture Française, qui pourrait passer pour incarner ce que nous sommes aux yeux du monde : Le verrou de Fragonard, peintre léger, apolitique, fumiste, parfaitement français, et qui échappe à la Révolution française grâce à une alliance familiale avec David… déjà une caricature.

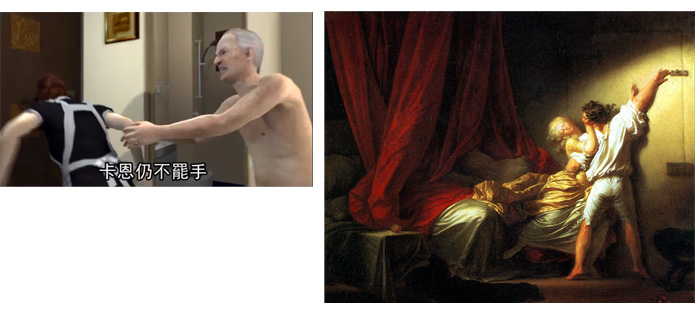

Ce qui est troublant, c’est la coïncidence entre la manière dont le récit du fait divers a été perçu et « imaginé » par la télévision de Taïwan, par exemple, et le tableau de Fragonard qui ne faisait que réunir d’un même geste la fille retenue contre son gré et la fermeture du verrou, ce qui devient deux séquences dans le film réalisé à la va-vite (avec Poser ?) par l’infographiste Taïwanais.

Voilà donc un exemple de coïncidence entre ce qui semble un poncif culturel en France même et sa perception extérieure. C’est la confirmation du réel par l’imaginaire, et même ici par le fantasme sexuel. Ou du moins la recherche de la confirmation du préjugé, comme si potentiellement la mémoire collective, et donc les œuvres devenaient des preuves à charge qui feraient de tous ceux partageant cette culture des complices du potentiel crime.

Jusqu’à quel point ? En fait, il est difficile de nier que nous avons l’habitude d’enrober d’une couche de sucre culturel la plupart des événements, et en particulier les crimes sexuels. Il suffirait d’évoquer la fascination des intellectuels pour Gilles de Rais, par exemple, et invoquer rapidement l’histoire de la « culture Française » qui commence en littérature par un voleur homosexuel et pornocrate et un médecin grivois, et va se construire d’un chapelet de joyeux transgressifs en tout genre, avec en apothéose Le «Divin Marquis», Sade, qui trône aujourd’hui dans toute bonne bibliothèque.

Mais il y a une autre dimension que le « simple » libertinage, même pressant, dans la mise en image de la télévision de Taïwan. La manière de représenter Dominique Strauss Kahn, sans essayer de coller à la stature (physique, pas sociale), est volontairement grotesque, montrant un visage crispé en une grimace de méchanceté perverse qui n’évoque pas franchement le dragueur lourd, mais un autre personnage imaginaire : le satyre.

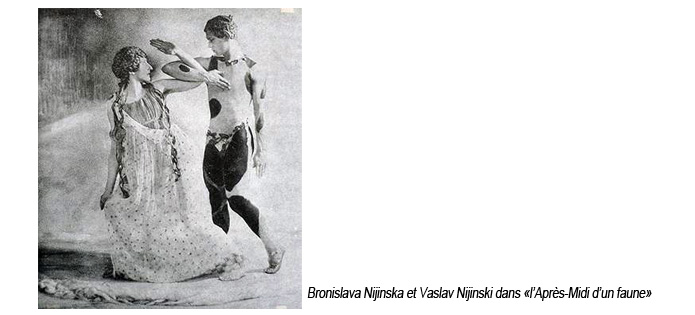

Ce même satyre qui est invoqué par la couverture du Daily News, et qui marque donc ainsi la lecture la plus crue, la plus bestiale de l’événement imaginaire. C’est plus précisément au cœur de la culture gréco-latine que nous plonge cette projection, et il serait trop facile d’y voir la scission entre une culture biblique radicale exportée par les puritains anglais exilés en Amérique, et une culture « latine » et méditerranéenne qui mêleraient plus intimement la bible aux influences plus anciennes de l’antiquité. Le satyre, ou Faune pour les Romains (N’oublions pas que Rome se fonde sur un rapt de femme) est un personnage éminemment romantique dans la culture classique, c’est LE rôle du plus grand danseur du XXe siècle, Vaslav Nijinski, et « l’histoire d’un immoral » comme l’indique en sous-titre la version d’Aristophane Boulon en bande dessinée à la fin du XXe siècle. Dans cette histoire, l’hybride violeur est le personnage principal, alors même que les nymphes sont indifférenciées. C’est la représentation de l’irrépressible des pulsions premières, de la violence de la pulsion de vie, qui aurait « raison contre la morale ».

Ce même satyre qui est invoqué par la couverture du Daily News, et qui marque donc ainsi la lecture la plus crue, la plus bestiale de l’événement imaginaire. C’est plus précisément au cœur de la culture gréco-latine que nous plonge cette projection, et il serait trop facile d’y voir la scission entre une culture biblique radicale exportée par les puritains anglais exilés en Amérique, et une culture « latine » et méditerranéenne qui mêleraient plus intimement la bible aux influences plus anciennes de l’antiquité. Le satyre, ou Faune pour les Romains (N’oublions pas que Rome se fonde sur un rapt de femme) est un personnage éminemment romantique dans la culture classique, c’est LE rôle du plus grand danseur du XXe siècle, Vaslav Nijinski, et « l’histoire d’un immoral » comme l’indique en sous-titre la version d’Aristophane Boulon en bande dessinée à la fin du XXe siècle. Dans cette histoire, l’hybride violeur est le personnage principal, alors même que les nymphes sont indifférenciées. C’est la représentation de l’irrépressible des pulsions premières, de la violence de la pulsion de vie, qui aurait « raison contre la morale ».

Toute la séquence imaginaire est une négation de la femme comme sujet, et contient implicitement une lecture de l’élan vital comme purement masculin, comme lorsqu’on croyait que l’enfant était entier contenu dans le sperme, la femme n’étant qu’un réceptacle. La génétique a de ce point de vu porté un coup fatal à la misogynie des sociétés traditionnelles, et à la lecture romantique, voir romanesque du viol. Mais l’image persiste.

Une page de Faune d’Aristophane (Boulon), livre malheureusement introuvable :

Alors, est-ce que conforme à mon « identité culturelle », pour me contredire plusieurs fois, ne suis-je pas en train de faire « mon petit français», en transformant un acte sordide en objet de culture ? À la télévision, cette semaine, je ne sais plus quel jour, j’ai entre-aperçus un chroniqueur qui invoquait « Don Giovanni »… Et voilà…

Il faudrait en effet interroger le rapport étrange que les intellectuels, Français en particulier, entretiennent avec le crime. Invoquer « La littérature et le mal » de Bataille ? Il ne nous dira pas que la culture bourgeoise euphémise le viol et les violences sexuelles à travers quelques-uns de ses héros ou figures classiques imaginaires, là ou la culture populaire cherche le premier degré, et même demande une surenchère de « réel » qui donc en devient une caricature par l’étalage des détails en temps réel, et l’étalage du même coup du « présumé coupable ». Scandale, comme si le choc culturel était encore un choc de classe, entre un continent à la culture bourgeoise, euphémisante, dans le cadre duquel le « mythe » à bon dos, donc, et une culture uniquement « populaire » qui fonctionne selon des normes que nous pensions avoir enfoui, effacé à force de « poésie ». Nous n’avons décidément pas de mémoire, et nous avons oublié que l’exhibition du criminel est autant de chez nous que d’ailleurs.

II n’empêche, d’un mécanisme général d’euphémisation de la « culture » à la complaisance affichée et revendiquée des élites intellectuelles pour des agissements qu’elles s’interdissent généralement, « en réalité », il y a un abime qui n’est généralement pas franchi, car on peut lire tous les livres sur Gilles de Rais, c’est bien la difficulté, tout en condamnant la pédophilie au coin de sa rue ! On peut de même lire Sade sans découper les seins des femmes qu’on croise… Et ce n’est pas facilement explicable, et je suis certain de ne pas l’expliquer ici. En effet, moi qui traverse dans les clous, mon panthéon culturel est peuplé de transgressifs, pervers et assassin, comme le panthéon de mes amis, et cela, sans être pour autant bourgeois, mais tout en en ayant absorbé, peut-être involontairement, les référents esthétiques de cette culture qui échappe au jugement moral des journalistes américains.

Et symétriquement, ce qui choquerait les journalistes français, bourgeois parmi les bourgeois aujourd’hui, ce serait simplement de retrouver l’un des leurs dans une histoire commune, concevable dans le théâtre et à l’Opéra, brusquement prisonnier, non d’une geôle sordide, mais d’un « vulgaire Pulp » dans lequel, comme le note Richard Hoggart dans « La culture du pauvre », on mélange toujours le sexe et la violence… Ce qui choquerait alors, c’est l’impossibilité de mythifier la situation, crue et froide comme le plus sordide des accidents de notre vie, sans théorie de l’imaginaire pour sauver la face, sans espoir d‘échapper à la lecture première de l’image télévisuelle, et surtout peut-être, sans héroïsation de celui qui doit tenir le rôle de personnage principal, contre vent et marée, et même, si c’était possible, et la protection de l’hypothétique victime les aide, rester l’unique personnage. Pendant des siècles, on a rendu les bonnes responsables de ce qui leur arrive, et au XIXe siècle, comme je l’avais noté déjà ailleurs ici, on considérait les prostitués comme entièrement responsables du phénomène de la prostitution. N’oublions pas, les femmes étaient fautives et dépravées par nature…

Encore une fois, il n’est pas question ici de Dominique Strauss Kahn et de ce qui a pu se passer, ou pas, dans cette chambre d’hôtel. Mais bien des projections imaginaires sur cet événement, et l’étrange Homogénéité des regards pourtant opposés, entre les accusateurs qui construisent le personnage de l’animal pervers et ces défenseurs (pas pires ennemis que ces amis-là) qui s’épanchent en réflexions obstinément misogynes. Au centre, par dessus l’insaisissable réalité de l’événement, seule change la lecture morale : un crime pour les uns, un geste banal et inconséquent pour d’autre.

Ce qui a choqué les féministes, tout au long de cette semaine, c’est la complaisance envers l’hypothèse de l’acte. Ainsi, si l’accusé est acquitté, il n’y aura plus rien au centre de l’événement, il ne restera plus que ça : le retour du refoulé machiste qui s’est déversé du haut de la société jusqu’au plus bas des forums Internet. Mais, par préjugé, si l’on s’attend aux éructations des forums, la surprise est venue de la parole de gens « au dessus de tout soupçon », de politique, voir politique de gauche, de bourgeois bien installé, très éduqué, à l’apparence et au comportement très policé, qui ont « euphémisé » la lecture de l’événement. C’est cette parole-là qui a choqué, c’est là qu’est apparue criante la complaisance possible envers un type spécifique de violence…

D’où vient donc cette complaisance ?

La complaisance viendrait des mœurs bourgeoises même ? Après tout, Anne Martin-Fugier, dans « La place des bonnes » cite « Le réveil des gens de maison » du 1er décembre 1908 qui nomme le phénomène « satyrisme des patrons envers les bonnes ». Donc, « bonne à tout faire » était il y a pas si longtemps à entendre au sens le plus large, et la bonne servit notablement de « prostitué de l’intérieur », même si Anne Martin Fugier rappelle qu’elle servait plus aux enfants qu’au patron, qui préférait le bordel (sauf quand il est pingre : la bonne, c’est économique et ça ne sort pas du foyer). On parle peu souvent de la stabilité des modes de vie. En effet, si le mode de vie de la classe moyenne est récent, avec son avènement lent au XIXe siècle, il a aussi beaucoup évolué, collé au mode de production et de consommation. Il est aussi, dans la modernité, la nouvelle matrice de la morale collective. Le mode de vie bourgeois, lui, est surement celui qui a le moins évolué depuis deux siècles, très stables, et malgré ce qu’en dit Jeremy Rifkin dans « l’âge de l’accès » encore construit sur la propriété, la mobilité géographique et la jouissance des services. Qu’une grande classe moyenne mondiale la talonne maintenant ne fait que repousser plus loin et plus haut ses qualités distinguantes : plus de propriétés, dans des lieux plus prestigieux (quel bourgeois d’aujourd’hui lourait une villa sur les bords de Seine ?), des voyages plus nombreux, et « gens de maison » nombreux et à demeure… La stabilité va plus loin que le mode de vie, car la bourgeoisie française a toujours la même « culture partagée » qu’au XIXe siècle, s’abreuvant des mêmes œuvres que leurs grands-parents. Ce phénomène étrange de persistance des grandes œuvres du XIXe comme base culturelle la coupe beaucoup de la modernité et explique sa ringardisation face à une bourgeoisie mondialisée et américanisée qui puise ses références plus spontanément dans la culture de masse. Je l’avais écrit ailleurs, mais c’est aussi l’explication de sa déconnexion culturelle en matière d’Art. L’événement du moment montre que la persistance des habitudes va jusqu’au repère social et comportement envers les services, c’est-à-dire les serviteurs. On a ainsi pu entendre, il y a quelques mois, un grand avocat défendant une très riche Française parler selon ces termes « Il (le domestique) a trahi sa maîtresse ». Bien sûr, il fallait entendre « patronne », avec contrat, droit du travail et feuille de paye… Mais ce n’est pas le terme qui a été employé par ce très grand avocat…

La complaisance viendrait donc, plus précisément, d’une culture bourgeoise partagée qui elle-même entretient la complaisance envers le viol et le crime sexuel en général. En effet, les grands héros de cette culture classique sont tranquillement violeurs. Ce qu’on nome « séduire » chez Don Giovanni est en fait « violer » : pénétrer dans la maison et prendre la femme de force… Voilà une œuvre qui est un pilier de la culture bourgeois s’il en est ! Encore, c’est le poète Français le plus « distinguant », Mallarmé, qui a écrit « l’après-midi d’un faune », illustré par Édouard Manet, excusez du peu !

« Que de mes bras, défaits par de vagues trépas,

Cette proie, à jamais ingrate se délivre

Sans pitié du sanglot dont j’étais encore ivre. »

Et Bataille qui termine le travail en affirmant qu’il n’y aurait pas d’érotisme sans transgression. Ce qui condamne toute aventure « symétrique » comme ennuyeuse, poussiéreuse, et invoque la violence pour le romanesque. Dans ce cadre, l’adultère est le minimum du roman bourgeois, et ancillaire allant de soi. Et si tous les Français s’imaginent écrivain, il faut entendre qu’il n’y a de français que bourgeois, comme l’assume Philippe Sollers et Pierre Raffarin d’un même élan. Mais le français, donc bourgeois, s’imagine surtout en personnage romanesque : C’est le discours qui parcoure l’intégralité de l’œuvre d’un Philippe Sollers…

La complaisance naitrait donc, de plus en plus précisément, d’une fascination basse déguisée en haute aspiration morale ? Bataille s’en sort avec une ridicule exigence « hypermorale » qui ne veut rien dire. Une hypermorale pour expliquer une bibliothèque sur Gilles de Rais ? Tragique ou comique ?

« La littérature est l’essentiel, ou n’est rien. Le Mal — une forme aiguë du Mal — dont elle est l’expression, a pour nous, je le crois, la valeur souveraine. Mais cette conception ne commande pas l’absence de morale, elle exige une “hypermorale”. »

Georges Bataille

Il faudrait bien plus qu’un article ici pour démêler les pistes. Il faudrait aller plus loin dans l’audace pour explorer les liens entre imaginaire, désir et passage à l’acte.

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que nous ne naviguons pas en sociologie, mais bien en imaginaire. Car ce « choc culturel » est un choc d’imaginaire, entre celui du bourgeois qui peut sortir calmement de son hôtel après un épisode qu’il considère comme anodin, véritablement « inconséquent », comportement normal de son personnage imaginaire, et un monde mondialisé qui projette sur lui un certain nombre de fantasme, d’image, qui pourraient peut-être, au bout du compte, coïncider avec une réalité triviale, sociologique, voir criminelle, mais sans certitude, et au-delà de l’incertitude des résultats de l’enquête et du procès.

Mais là, je m’en viens à douter… Et si tout ça n’était qu’une grosse grosse histoire de copinage, de simples « connivences de classe », et rien d’autre ?

Aller, le dernier mot pour Bataille :

« À la fin, la littérature se devait de plaider coupable.»

C’est déjà ça | BONOBO

[…] Satyre médiatique […]

Lucrèce contre le roi d'Hollywood | BONOBO

[…] Satyre médiatique […]