Lecture charmée du roman de Sophie Poirier, Le Signal chez Inculte, chronique d’un amour pour un immeuble d’habitation mis en danger par l’accélération de l’érosion des côtés seulement quarante ans, courte vie, après sa construction. Le texte est accompagné de belles photographies d’Olivier Crouzel. Entre Urbex et Casares, entre art contemporain et chronique sentimentale, le livre de Sophie Poirier s’abîme voluptueusement à cette mélancolie particulière de l’exploration des bâtiments abandonnés. Mais pas n’importe quels bâtiments, et pas n’importe quel abandon, car plus précis que le simple goût des ruines à la Hubert Robert, il s’agit ici de ceux, particuliers, qui font frontière avec la mer, qui s’y heurtent et s’y perdent, et de celui, plus particulier encore, qui illustre localement ce qu’il advient de nous, maintenant, universellement, ce « Signal » de Soulac dans le sud-ouest de la France (ma région), immeuble de vacances ou de retraite face à la mer, trop face, trop mer, trop sable, et surtout trop en avant-poste des désastres annoncés. Un Signal si bien nommé donc, ou si mal, selon, vrai syndrome Planète des Singes (version ciné), en illustration de ce qu’il restera de nous, un temps, avant qu’on en arrive aux derniers mots du plus célèbre livre de Foucault. L’écriture ayant horreur du vide, malgré l’évacuation des habitants, c’est le phénomène humain qui persiste, qui insiste malgré la ruine prochaine, et l’immeuble vidé de son humanité devient encore le cadre possible de roman(ce). Mais ce qui semble poindre derrière la mélancolie collective, c’est une tristesse, ou peur peut-être, très personnelle de Sophie Poirier, cette perte de la maison d’enfance qui se résume à cette question angoissée : « Où se réfugier en cas de catastrophe ? ». Il faut dire qu’on y est tous, dans la catastrophe, et il n’est pas sûr qu’on trouve où se réfugier, surtout dans cette pointe du Médoc en avant-garde des désastres, minuscule et très locale parcelle de Bangladesh.

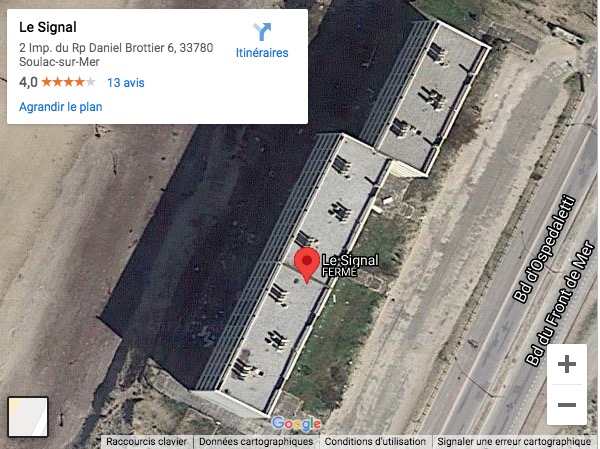

Il y avait des évidences à ce que je lise et que je goûte ce livre : l’immeuble Le Signal a été conçu l’année de ma naissance et livré l’année de la naissance de ma compagne. Les vacances de mon enfance, de mon adolescence, c’était en face, de l’autre côté de l’estuaire, point de vue d’où l’on voit cette plage accessible par un bac que mes grands-parents ont pris, une fois. Je m’en souviens, car je voulais aussi, mais mes parents n’ont pas suivi. Je désirais la plage d’en face, sans savoir que c’était celle qu’arpenterait la fille avec qui je passerais ma vie. Familiarité. Il est toujours étrange de lire un livre dont on possède la carte mentale (ceci expliquant peut-être le succès des polars régionaux). Naturellement, je me suis précipité sur Google Street View, pour voir si le personnage principal s’y trouvait. Oui, là, à la fois beau et figé dans sa déchéance, déformé et déjà déclinant par l’effet du grand angle, et cerné, étrangement, par les points de vue proposés par Google, comme une vedette : « Le signal fermé », sic !

(Voilà qui me rappelle que lorsque j’étais un « institutionnel », et pas un saltimbanque semi-clochardisé comme aujourd’hui, j’ai participé et assisté au grignotage d’un immeuble, en présence d’anciens habitants conviés pour l’occasion à une sorte de kermesse… Et je dois même avoir des photographies de la chose, quelque part, faites avec le compact de mon employeur d’alors… Ha oui, 2009 ! Je ne me souvenais pas du slogan de l’entreprise de démolition : « … vous ouvre l’espace »)