État des connaissances historiques sur Charles François Jeandel

Je dédie ces trois années de recherches à deux personnes qui les ont subis en temps réel : Florent Gaillard, archiviste borgésien qui n’a peur de rien et Loic Néhou, l’éditeur qui possède un livre qui me manque : l’édition Futuropolis des photographies de John Willie…

Introduction

J’ai décidé de publier ici l’état de mes recherches sur Charles François Jeandel, sous la forme d’un article ouvert. Ces recherches m’ont été suggérées par Florent Gaillard, historien, directeur des Archives municipales d’Angoulême et Président de la Société Archéologique et Historique de la Charente, car Charles François Jeandel est un ancien sociétaire de cette très ancienne « Société savante », qui se souvenait de lui comme artiste ayant participé au Salon de 1889 et amateur d’archéologie, et qui grâce à la convergence de deux événements, la publication d’un article d’Hélène Pinet dans la revue Nº 16 du musée d’Orsay et la propension d’Internet a promotionner le bizarre, est brusquement sorti de l’oubli pour devenir une vedette mondiale du fétichisme…

J’ai décidé de publier ici l’état de mes recherches sur Charles François Jeandel, sous la forme d’un article ouvert. Ces recherches m’ont été suggérées par Florent Gaillard, historien, directeur des Archives municipales d’Angoulême et Président de la Société Archéologique et Historique de la Charente, car Charles François Jeandel est un ancien sociétaire de cette très ancienne « Société savante », qui se souvenait de lui comme artiste ayant participé au Salon de 1889 et amateur d’archéologie, et qui grâce à la convergence de deux événements, la publication d’un article d’Hélène Pinet dans la revue Nº 16 du musée d’Orsay et la propension d’Internet a promotionner le bizarre, est brusquement sorti de l’oubli pour devenir une vedette mondiale du fétichisme…

De quoi parle-t-on exactement ?

[dropcap]C[/dropcap]harles François Osmin Jeandel, né en 1859 à Limoges, et mort en 1942 à Angoulême.

Jeandel était un petit bourgeois d’une calme province française, né au milieu du XIXe siècle, discret comme il se doit, suffisamment cultivé, aspirant-artiste, passionné d’archéologie régionale, catholique de convenance, raisonnablement progressiste, plutôt gentil, et toute sa vie fidèle (selon les critères bourgeois de l’époque) à une femme bien plus jeune que lui… En résumé un homme du XIXe siècle sans histoire. Mais même les vies sans histoire ont parfois de l’ironie.

Longtemps, il ne fut qu’un obscur peintre charentais dont l’immense toile pompière orne encore l’escalier de l’Hôtel de Ville d’Angoulême, modeste préfecture du département de la Charente. Cette grande toile au traitement aussi insignifiant que son motif est obscur surprend le visiteur occasionnel par son imposant surplomb. Mais cette première impression s’efface aussi vite que le souvenir de cette toile, comme fondu dans l’improbable architecture néogothique du bâtiment administratif.

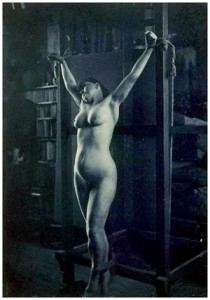

Voilà ce qu’il restait de notre personnage sans histoire jusqu’à la fin du XXe siècle : Une unique toile-monstre et une signature bâton patronymique : « JEANDEL ». Mais Charles Jeandel est aujourd’hui connu pour bien autre chose. Il est maintenant considéré comme un précurseur de la photographie de Bondage, cet art d’attacher les corps à finalité érotique. Car en 1988, la famille Braunschweig, en mémoire du galeriste François Braunschweig, collectionneur allemand qui venait de décéder, lègue un grand album de photographies non signées au Musée d’Orsay.

Dans cet album, une centaine de photographies érotiques de la fin du XIXe siècle. Un véritable « alphabet du Bondage » !

Des femmes nues, attachées donc, dans toutes les positions qu’affectionnent les amateurs. Ces photographies ont visiblement été prises dans un atelier d’artiste parisien, en soupente. Et si l’on détache les yeux des corps féminins, on aperçoit derrière presque chaque fille des bouts du grand tableau pompier qui est encore accroché dans le grand escalier de l’Hôtel de Ville d’Angoulême !

Hélène Pinet, du Musée Rodin, s’est penchée sur cet album inattendu. C’est elle qui remarque le tableau et identifie ainsi l’auteur de ces érotiques si spécialisés. Après une enquête sur le terrain, qui l’amènera à rencontrer la seule personne qui s’intéresse localement à notre artiste, le Docteur Sautereau, un passionné d’histoire locale, elle écrira le bel article pour la revue du Musée d’Orsay, « 48/14, la revue du musée d’Orsay Nº 16 », printemps 2003. Cet article constituait jusqu’à aujourd’hui l’unique source scientifique sur notre mystérieux Jeandel.

Ainsi, au début du XXIe siècle, Jeandel n’est plus l’obscur peintre provincial d’une toile unique, mais une star internationale du fétichisme considéré par les amateurs du genre comme un précurseur de la photographie érotique spécialisée.

En décembre 2007, Florent Gaillard, président de la Société archéologique et historique de la Charente et directeur des Archives municipales d’Angoulême, me demande de rassembler les informations existantes sur Charles Jeandel pour en faire communication aux sociétaires. Jeandel rentrant dans l’Histoire collective grâce à Internet, il entrait du même coup, même si c’était de manière cavalière, dans le patrimoine historique d’une des plus anciennes sociétés savantes françaises dont il fut membre longtemps. Je me penchais sur les archives, et j’y découvrais quelques éléments nouveaux. En 2008, je donnais ainsi deux conférences, respectivement en mars « la part d’ombre des époux Jeandel » et en octobre « L’œuvre absente de Charles Jeandel ». Cet article présente les conclusions de cette enquête, avec ses imperfections et ses lacunes qui se combleront peut-être un jour par l’exhumation de nouvelles archives.

Pour comprendre l’intérêt de ces recherches, il faut mesurer le fossé, c’est un euphémisme ! qui se creuse chaque jour entre la vie de l’homme, ce qu’il considérait lui-même comme son œuvre artistique, et son aura internationale actuelle, qui brille pour des raisons qu’il n’aurait peut-être pas assumées…

Donc, commençons par la fin, c’est-à-dire sa carrière posthume :

Expositions collectives :

– 1989 : « L’invention d’un regard (1839-1918) »

Commissaires : Françoise Heilbrun, Philippe Néagu, Bernard Marbot

Musée d’Orsay, 2 octobre — 31 décembre 1989

– 1997 : « L’Art du nu au XIXe Siècle. Le photographe et son modèle ».

Exposition Bibliothèque nationale de France

– 2001 : « Sade surreal – Der Marquis de Sade und die erotische Fantasie des Surrealismus »

Kunsthaus Zürich, Zurich

– 2003 : « Corpus Christi. les représentations du Christ en photographie »

Jeu de Paume — Site Sully

Hôtel de Sully

– 2006 : « Revelation (Uppenbar(a)t) »

Kulturhuset Stockholm, Stockholm

C’est peu, mais pour quelqu’un qui a frôlé l’oubli total, c’est épatant. Il faut compléter ce portrait de Jeandel aujourd’hui en évoquant bien sûr les deux catalogues ci-dessus et la revue du Musée d’Orsay, un article dans Libération (22 juillet 2005), mais surtout son étrange notoriété sur le Web, dans le réseau du fétichisme, ou il côtoie aujourd’hui comme figure d’ancêtre les grandes références du genre.

Voilà le sujet. Maintenant, la grande difficulté de notre histoire, c’est que ce personnage a laissé très peu de traces, très peu de production artistique, encore moins d’écrits, et son aura aujourd’hui se nourrit exclusivement de l’album de photographie des collections d’Orsay, qui représente donc la quasi unique pièce d’un dossier vide et poussiéreux. Il fallait remettre de l’ordre dans la chronologie, classer ce que l’on possède, chercher de nouvelles pièces (j’ai ainsi découvert sa minuscule carrière d’illustrateur pour enfant), tenter de dater les photographies, et enfin me perdre en conjecture… Il est inutile d’attendre ici du définitif, mais plutôt des pistes d’analyses, des esquisses de théories, qui pourront peut-être s’effondrer si de nouveaux documents apparaissent. Ce qui m’a le plus amusé, je dois l’avouer, c’est d’abuser honteusement de la rareté même des traces pour écrire un scénario cohérent à partir des maigres éléments en notre possession, car voici le catalogue complet des œuvres connues de Charles Jeandel :

Peintures :

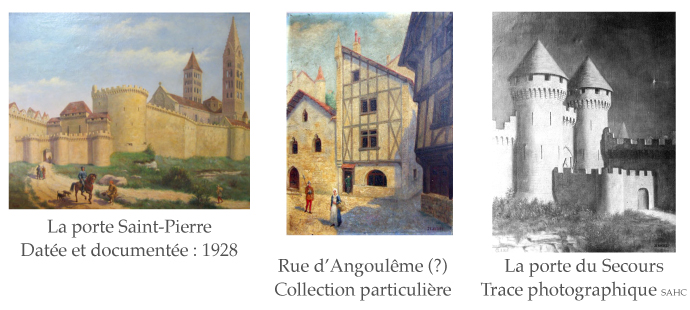

— « Au Temple de Sérapis, destruction de l’Idole ». Huile sur toile (présenté au Salon en 1889)

— « Charente en hivers » petit paysage sur la neige, 1920 Collection particulière.

— « La Porte du Secours au moyen âge », Toile disparue dont il reste une trace photographique dans les Collections de la Société Archéologique et Historique de la Charente.

— « La Cathédrale Saint-Pierre au moyen-âge » Toile moyenne, 1923, collection de la SAHC

— « Rue d’Angoulême au moyen âge » petite huile sur bois, collection particulière.

— Une scène de genre…

— Un tableau fantastique inspiré d’une légende alsacienne qu’évoque Hélène Pinet

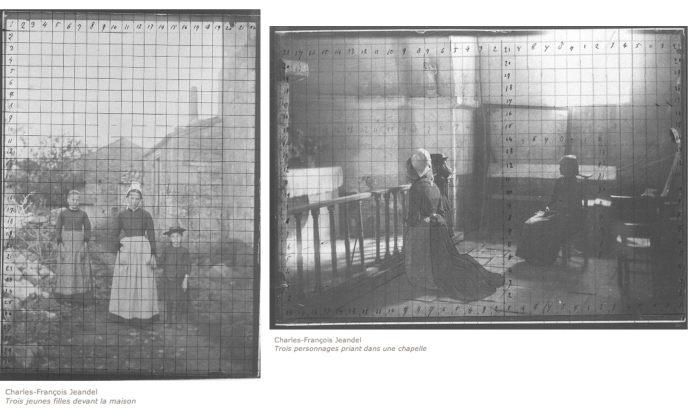

— Il faudrait ajouter à cette si courte liste les photographies mises au carreau de l’album du Musée d’Orsay, et la grande toile devant laquelle pose Jeandel… Mais ces toiles ont-elles été réalisées ? Terminées ? Dispersées ? Détruites ?

Aquarelle :

— « Les livres défendus », Musée d’Angoulême.

Illustrations :

— « La petite fermière » de Mme A MEYRAC, Société française d’impression & de librairie

— L’Oiseau d’or, adapté de l’allemand par Charles Simond, Lecène, Oudin et Cie (1894)

— « Plume d’aigle », par Hannedouche et Ch. Simond, Lecène, Oudin et Cie (1895). Réédité en 1911 par la Société française d’imprimerie et de librairie.

Photographies :

Et donc, enfin, l’album Jeandel des collections du Musée d’Orsay, qui est un mystère en lui-même. En effet, comment cet album a-t-il traversé le XXe siècle alors qu’on ne connaît que six tableaux de Jeandel, dont une photographie d’un tableau perdu, une aquarelle, et deux photographies mises au carreau pour une vie entière de peinture ? Et il ne resterait de l’œuvre de Charles que cet album ?

Voilà comment le présente Hélène Pinet :

« De format oblong, recouvert d’une toile écrue devenue grise, ne portant aucune indication sur la couverture ni sur les pages de garde, seule l’étiquette du marchand de couleurs dont il provient laisse supposer qu’il s’agit d’un album d’artiste… »

Hélène Pinet continue la description :

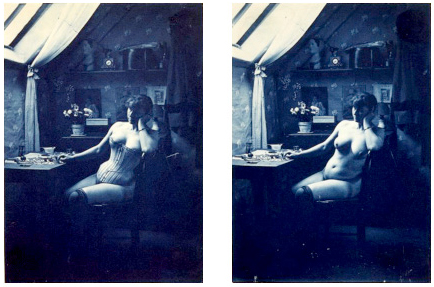

« L’album s’ouvre sur 114 cyanotypes qui représentent une femme nue, attachée aux montants d’une structure en bois, clichés faits dans son atelier parisien »

Analyse de l’œuvre peinte

La lettre volée de Charles : « Destruction de l’idole »

Plus c’est gros, parfois, et moins on le regarde. En effet, ce grand tableau pompier, accroché aux yeux de tous ceux qui passent par le grand escalier de l’Hôtel de Ville d’Angoulême, est pourtant invisible. Il est invisible, car d’une facture peu avenante, il est invisible, car constamment exposé, mais il est invisible surtout par son incompréhensible sujet…

Ainsi, pour rentrer dans la tête de Jeandel, il fallait commencer par là, cette trop grande toile absconse, qui représentait pour lui à la fois son ambition artistique, l’échec de cette ambition, et le diplôme de « participant au Salon » qui lui servit d’aura artistique tout le reste de sa vie provinciale.

La lettre volée, c’est déjà le texte que personne ne lit, surtout s’il est hiéroglyphique… :

Donc, la première chose que nous apprend cette toile, c’est que le décor antique est en toc… que le temple a été « signé » un millénaire avant sa construction… C’est beaucoup, et c’est désagréable pour quelqu’un qui consacrera la 2e moitié de sa vie à l’archéologie…

Dans le cartouche :

RA-MES-S-SU = RA-MESSU = RAMSES

HEQA-ANU ou HEQA-IOUNOU = régent/souverain d’Héliopolis

Trad. : Ramses roi d’Héliopolis, c’est à dire Ramses III (-1187/-1156), 1 millénaire avant la construction du Temple de Sérapis, sujet du tableau…

Qu’est-ce qui est représenté ?

— 1ère hypothèse :

Vers 350 de notre aire, Théophile, Père de l’Église ordonne la destruction du temple de Sérapis (d’Alexandrie) ainsi que sa bibliothèque, dernier lieu à enseigner les hiéroglyphes. L’hypothèse des pères de l’Église est chargée de sens. En effet, c’est un épisode majeur et dramatique de notre civilisation. C’est le moment de rupture avec la mémoire de la culture antique… Pour un passionné d’archéologie, cet épisode terrifiant a du sens, et donc, Jeandel aurait pu le représenter… Mais…

— 2e hypothèse :

« Le dieu, nous ne savons à quelle époque précise, s’était secrètement introduit jusqu’au sein de Rome, peut-être avec le premier médecin grec. Du moins nous est-il rapporté qu’en 535 de la ville, 219 ans avant notre ère, le sénat rendit un décret, en vertu duquel les chapelles d’Isis et de Sérapis devaient être détruites ; LE CONSUL L. AEMILIUS PAULUS, POUR VAINCRE LA SUPERSTITION DES OUVRIERS, PORTA LE PREMIER COUP DE HACHE. Mais ce fut en vain ; la dévotion égyptienne ne cessa pas de faire des progrès dans les familles… »

« Le dieu Sérapis et son origine »

par JD Guigniaut, 1828, chez Hachette

On retrouve la trace de cet épisode romain chez Valere Maxime (fin du 1er siècle -JC)

« [1,3] CHAPITRE III :

4. Le sénat avait décrété la démolition des temples d’lsis et de Sérapis, mais aucun ouvrier n’osait y porter la main ; le consul P. Aemilius Paulus, quittant sa robe prétexte, saisit une hache et en frappa les portes du temple.

(An de Rome 534) »

Et l’étrange image des chauve-souris évoque Théophile Gautier :

« Jettatura »

« L’esprit humain, même le plus éclairé, garde toujours un coin sombre, où s’accroupissent les hideuses chimères de la crédulité, où s’accrochent les chauve-souris de la superstition. »

La légende officielle du tableau présenté au Salon est amusante, car semble mélanger les deux hypothèses, les deux époques possibles. Etant donné que ces légendes devaient être fournis par les peintres, peut-être que la confusion entre pères de l’Église et épisode romain est née dans l’esprit de Jeandel.

« Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure, et lithographie des artistes vivants exposés au Grand palais des Champs-Élysées », publié en 1889 par la “Société des artistes français”, Page 107 :

Le pire, en fait, c’est qu’au-delà de cette première confusion, Jeandel, qui semble avoir choisi l’épisode romain, n’a pas l’air d’être revenu au texte antique : « la porte du temple », mais plutôt s’être inspiré du livre parût en 1828 « Le dieu Sérapis et son origine », et que son père ingénieur des mines et amateur d’archéologie aurait bien pu avoir dans sa bibliothèque… Et donc, sur le tableau le coup est porté à l’idole même.

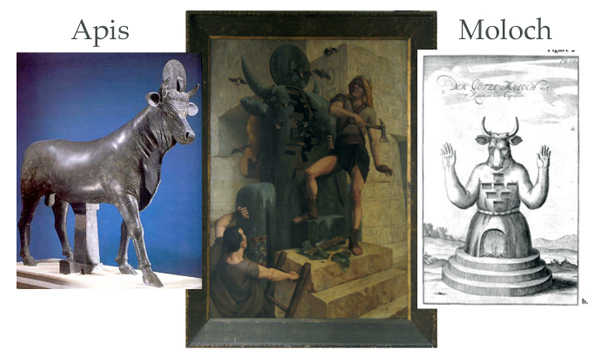

Mais qu’est-ce que cette idole ?

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sarapis

« Sarapis ou Sérapis (en grec ancien Σάραπις / Sárapis) est un dieu égyptien créé par les Lagides, mélange d’Osiris et d’Apis. En fait, le nom de ce dieu est apparu sur un malentendu : le taureau Api (Apis) était une manifestation terrestre du dieu Oser (Osiris). On procédait donc à un culte d’Oser-Api. Mais en grec, « o » est un article, et les prêtres grecs ont donc transformé Oser-Api en « O Serapis », « le » Serapis. Selon une légende rapportée par Plutarque et Tacite, c’est Ptolémée Ier qui l’a institué. »

On en trouve trace ici :

« Saint-Augustin d’hippone, Livre XVIIIe : [18,5] A cette époque, le roi des Argiens, Apis, étant venu par mer en Égypte, y mourut, et devint Sérapis, dieux égyptiens. Dans presque tous les temps d’Isis et de Sérapis, leur statue, un doigt sur les lèvres, semblait inviter au silence; il fallait taire, suivant l’interprétation de Varron, que ces dieux eussent été des hommes. Quant au bœuf, comme il était adoré vivant et non dans le cercueil, on l’appelait Apis et non Sérapis. Ce bœuf mourant, on lui cherchait, on lui trouvait un successeur, marqué comme lui de certaines taches blanches… »

Chez Eusebe :

« [4,23] CHAPITRE XXIII : Des méchants démons et de leurs chefs. Ces mauvais esprits prennent la forme de toutes fortes d’animaux pour tromper les hommes. Ce n’est point sans fondement que nous donnons pour chef aux mauvais démons Sérapis : c’est un sentiment fondé, non pas seulement sur les emblèmes sous lesquels on le représente, mais sur ce que toute leur puissance attractive et répulsive est attribuée a Pluton. Or Sérapis est le même que Pluton ; c’est pour cela qu’il est le chef des démons et qu’il donne certains signes pour les chasser. »

Le choix de Jeandel d’avoir représenté Sérapis sous la forme d’une vache est bizarre. Pas impossible, bien sur, surtout dans l’interprétation chrétienne tardive, mais peu en accord avec les autres représentations de Sérapis, qui ressemble beaucoup à Jésus Christ (c’est en fait l’inverse, puisqu’il est antérieur), grand barbu, parfois prisonnier des spires d’un serpent, accompagné d’une sorte de cerbère.

Le choix de la représentation, donc, cautionne l’interprétation diabolique des pères de l’Église. Ce qui confirmerait encore, dans l’esprit de Jeandel, la confusion entre l’épisodes de la « concurrence » des dieux à Rome, et celui de la destruction de la dernière bibliothèque égyptienne par les pères de l’Église. Son Sérapis évoque ainsi bien plus le Moloch de l’imaginaire biblique que le véritable Sérapis de l’archéologie.

Mais alors, si ce que semble représenter officiellement le tableau est pour le moins fantaisiste (et cette étrange idée de représenter son sujet de dos ?), que représente-t-il vraiment ? C’est-à-dire, que veut-il dire pour Jeandel ? Car on pourrait parfaitement considérer qu’il n’a rien à voir avec les photographies, et c’est vrai d’une certaine manière, mais l’importance que ce tableau eu pour Jeandel, il le présente au Salon, il y investi toute son ambition artistique, oblige à s’interroger sur sa véritable motivation. Il faudra y revenir dans un chapitre ultérieur.

Des références picturales :

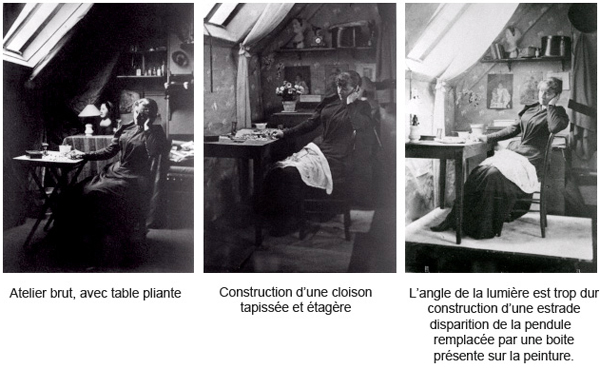

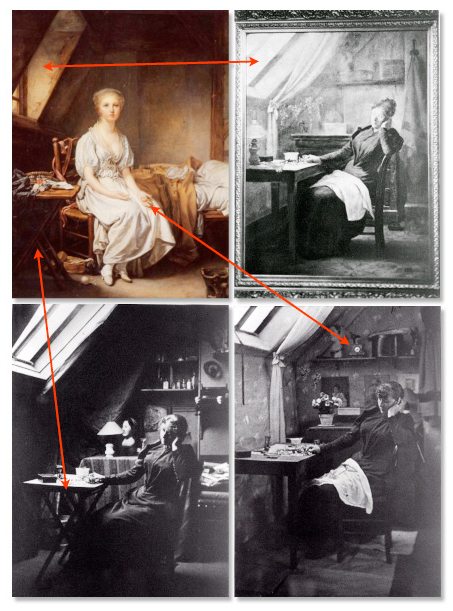

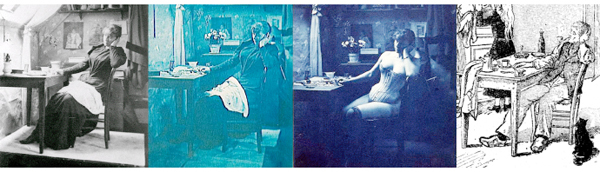

Paradoxalement, pour s’intéresser aux influences picturales de Jeandel, nous n’allons pas nous appesantir sur l’une de ses toiles, mais sur une photographie, ou plutôt une série complète. Nous revenons sur la petite scène de la femme mélancolique à la table, qui est une scène clef, puisque Jeandel décline ce même motif pour en faire successivement :

— une série qui compose un étrange strip-tease,

— une étude pour une toile qu’il réalise et qu’il photographie ensuite,

— un modèle pour une illustration.

Il aime donc particulièrement cette installation. Les modifications successives qu’il apporte à la disposition des éléments est un autre indice de l’importance qu’il accorde à cette pourtant si simple scène :

Et pourtant, cette scène est une citation de « La Vertu chancelante ou la vie de Mlle d’Amincourt » (1775) de Jean-Baptiste Greuze, elle-même reprenant la disposition personnage/source lumineuse chère à Vermeer :

« La vertu chancelante »… Le sujet est léger, mais avec Charles Jeandel, la vertu bascule dans le strip-tease, et la légèreté s’envole…

Les racines biographiques d’un fantasme

Commençons par un épisode fondateur de la Famille Jeandel, rapporté par lui-même dans le Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente. C’est la plus vieille anecdote que nous connaissions sur cette Famille, et chance incroyable, elle est chargée d’une symbolique qui éclaire la psyché de Charles.

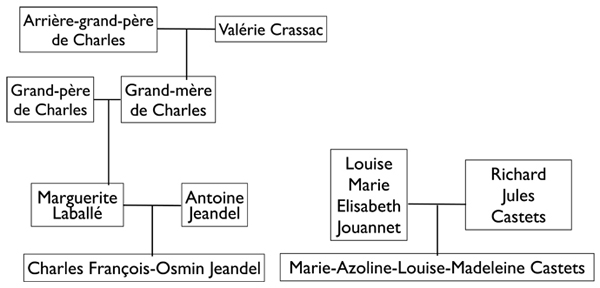

À la fin du XVIIIe siècle, la branche maternelle de la famille de Charles possède un domaine important entre Montbron et La Valette, en Charente. Un domaine de bois et de landes si mal entretenu que les nouvelles semblent y arriver très lentement. C’est ainsi qu’à l’époque de « la grande peur », les habitants prirent les armes et coururent dans tous les sens sans trouver l’ennemie imaginaire que semblait pourtant annoncer le tocsin. L’arrière-grand-père de Charles prit alors la tête des milices formées en hâte pour se défendre, mais la peur de manquer de force était si grande qu’on organisa aussi les femmes en « milices d’amazones ». À la tête de cette milice de femme, on nomma « commandant » (au masculin) celle qui sera la future arrière-grand-mère de Jeandel, Valérie Crassac, en raison probablement de son caractère bien trempé…

L’événement provoqua la rencontre des deux chefs des milices, et leur mariage. En 1794 naît de cette union la grand-mère maternelle de Charles.

Le 9 Thermidor marque violemment la fin de l’aventure du couple glorieux, en raison de leur vraisemblable robespierrisme.

Jeandel raconte dans le Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente de 1905-06 :

« L’impression causée par la grand-peur sur les contemporains et même la génération suivante fut extraordinaire. Ma grand-mère, née peu de temps après l’événement (1794), m’en parlait encore plus de 80 ans plus tard avec une émotion qui impressionnait fortement mon imagination d’enfant. »

Mais cette histoire remarquablement tragique l’est surtout pour son étrangeté. Au milieu du XIXe siècle règne un patriarcat sans faille, et ce n’est donc pas n’importe quel enfant qui grandit avec le récit lancinant d’une ancêtre « commandant de la milice des amazones ». Voilà de quoi impressionner durablement une cervelle fantasque ! Cette fondation d’une lignée est aussi romantique que romanesque. Charles va donc grandir dans l’ombre d’une véritable dynastie de figure tutélaire féminine, car sa mère semble avoir hérité du caractère autoritaire de la « commandant des amazones », et aura une forte emprise sur lui jusqu’à la mort de celle-ci. Alors que Charles va vivre très librement à Paris jusqu’à la quarantaine, il rentrera à cet âge normalement émancipé pour se marier et vivre sous la coupe de sa mère…

Généalogie des époux Jeandel

— Les parents de Charles,

Antoine Jeandel (1830-1902), chef de service au chemin de fer, ingénieur des Mines originaire de la Meurthe, s’installe à Limoges en 1850 pour superviser la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux. Il épouse la petite fille de Valerie Crassac, Marguerite Laballé (1830-1923). Le 9 septembre 1859 naît Charles François-Osmin, leur fils unique, qui fera ses études au lycée d’Angoulême. La famille a dû déménager pour se rapprocher du pays de Marguerite, et peut-être suivre l’avancé du chantier de la ligne de chemin de fer.

— Les parents de Madeleine,

Louise Marie Élisabeth Jouannet, future mère de Marie-Azoline-Louise-Madeleine Castets, naît en 1830. Elle épouse Jules Castets, banquier, comptable, sous-directeur du Crédit Agricole, qui possède une maison Place New-York, à Angoulême et une autre Boulevard Pereire, à Paris, à quelques centaines de mètres de l’Arc de triomphe. Ils auront 8 enfants, dont la future femme de Jeandel.

En 1877 naît Madeleine, troisième enfant de Richard et Louise. Elle est baptisée dans l’église de Salles de Villefagnan (L’église Saint-Martin ?), en présence de Charles François Jeandel, qui a alors 18 ans. Il existe donc un lieu d’amitié fort entre les deux familles.

Helène Pinet rapporte une anecdote aussi étonnante qu’éclairante. Charles Jeandel aurait porté le bébé et l’aurait annoncé comme sa future femme. Étant donné le contexte social, plutôt qu’imaginer un scandale, il est fort probable que cette anecdote n’évoque rien d’autre qu’un mariage arrangé de longue date entre deux familles amies.

— Le Logis de Chaumont

En 1879, les parents de Charles achètent pour 66 000 francs le Logis de Chaumont, grosse bâtisse d’extérieur austère mais richement aménagée, au nord d’Angoulême. Elle est isolée au milieu des champs, mais près de la Gare de Ruffec et donc de la ligne Paris-Bordeaux construite par son père.

Charles sembla avoir très tôt une vocation d’artiste. S’inscrit-il au « Cours public de dessin » d’Angoulême ouvert depuis le 20 avril 1862 dans une des salles de l’école de La Bussatte ? C’est fort probable puisqu’il arrivera à Paris avec une bonne formation classique. Trop classique peut-être…

De 20 à 30 ans, nous n’avons aucune trace de lui, mais on sait que très vite, il « monte à Paris » pour répondre à ses aspirations. À moins qu’il n’ait déjà depuis toujours l’habitude de vivre à mis-temps entre province et capitale, suivant ainsi les mœurs de sa classe sociale.

En 1889, il a 30 ans et présente au Salon son grand tableau pompier « Renversement de l’idole de Sérapis » qui, selon Helène Pinet, « passe inaperçue et solde ses espoirs de carrière ». Ce tableau insipide et austère a dû faire pâle figure au milieu des affriolantes nudités à la mode.

En 1890, Charles suit les cours d’Albert Maignan, Jules Lefebvre et Tony Robert-Fleury, professeurs de l’Académie Julian. Il s’installe un atelier près de ceux de ces professeurs, au 69 de la rue de Douai. Cette chronologie répond à l’une des interrogations d’Hélène Pinet sur l’absence d’influence entre la peinture de ses professeurs et son tableau. Il est probable qu’il ne s’inscrit à ce cours « à la mode » qu’à la suite de son échec au Salon. Du point de vu esthétique, on peut lire la grande toile pompière comme l’indice d’un goût provincial, réactionnaire, qui s’actualisera dans l’atelier à la mode d’où viennent de sortir les Nabis et qui a créé le premier atelier ouvert aux femmes !

D’après Hélène Pinet et le Musée d’Orsay, à partir de cette date de 1890, Charles pratique un genre rare de photographie, dit « Cyanotype » (de la couleur cyan), qui permet d’être techniquement autonome, et donc favorise la photographie intime… Cette technique photographique est parfois considérée comme une des sources possibles de l’esthétique de la célèbre « période bleue » de Picasso qui pratiquait lui-même le cyanotype.

La charnière du siècle…

Pour le Musée d’Orsay, les photographies de Charles Jeandel dateraient de la période 1890-1900, sans qu’il soit possible de préciser… Mais grâce à quelques indices, on peut pourtant réduire considérablement l’incertitude. En effet, si l’une des jeunes filles attachées est bien la femme, ou future femme de Jeandel, en 1890, elle n’a que 13 ans, et la femme attachée n’a résolument pas 13 ans. Cette date basse est donc problématique. Charles et Madeleine se marient en 1898, date qui marque son retour en Charente, et sa cohabitation avec sa mère.

Les photographies doivent donc s’approcher plutôt de 1898 que de 1890… Nous savons aujourd’hui que Charles Jeandel a vécu l’esquisse d’une carrière parisienne d’illustrateur de livre pour enfant. Dans l’un de ceux-là, « la petite fermière » de Mme A. Meyrac (femme d’Albert Meyrac), nous trouvons un dessin dont la structure semble décalquée d’une de ses photographies.

« La petite fermière », de Mme Meyrac, est parue en 1896 (le livre ne comportant aucune date de parution, il est inscrit au « Catalogue général de la librairie française » continuation de l’ouvrage d’Otto Lorenz rédigé par D. Jordell, Librairie Nilsson,1905 Tomes 16 page 364). Le travail d’illustration devant être antérieur, le dessin peut donc être de 1895 ou 1896, si le livre est paru en fin d’année. La photographie qui lui a servi d’étude pour la perspective de la chaise et de la position du personnage doit nécessairement être antérieure, ou de la même époque, mais l’on doit toujours garder à l’esprit que sur les photographies, sa femme est « la plus vieille possible » d’avant 1898 (mariage), et maintenant, d’avant 1896 (le livre). On peut donc raisonnablement envisager de dater les photographies de 1895/1896. Madeleine a alors 18 ou 19 ans, et elle devient brusquement plus crédible comme la femme formée identifiée sur les photographies.

Bien sûr, cette datation est tributaire d’une hypothèse préalable, qui est que l’album entier de photographie a été réalisé dans un temps très court. C’est une chose envisageable, lorsqu’on prête attention à l’homogénéité de l’esthétique des photographies, à l’âge égal des modèles, à la possibilité de réaliser l’ensemble en très peu de séances, et en comprenant bien la difficulté pour organiser ce genre de séance privée sans publicité… De plus, il semble que ce soit un objet singulier dans la vie de Charles.

Le paysage qui se dessine est celui-ci : en 1896, Jeandel est un artiste parisien qui a quelques contrats d’illustration. Il organise dans son atelier des loisirs particuliers habituellement cantonnés aux lieux spécialisés. Son mariage avec Madeleine se profilant, c’est peut-être une sorte d’initiation, ou rite de passage, qu’il lui impose, si quelque chose est imposé…

pendant au moins une dizaine d’années, entre 1889 (participation au Salon) et 1898 (son mariage), Charles est probablement « parisien », vivant une vie de garçon aisé immergé dans le milieu artistique… Si c’est le cas, il ne serait rentré en Charente qu’à l’approche de la majorité de Madeleine. Enfin, le 11 juillet 1898, Charles Jeandel et Madeleine Castets sont en Charente et se marient à Salle de Villefagnan. Mariage probablement arrangé de longue date par les familles, d’après l’anecdote du baptême de Madeleine. Il a 39 ans, une vie entière de bohème parisienne derrière lui, et elle n’a pas encore 21 ans. Depuis son enfance, elle ne l’a connu qu’adulte. Le couple s’installe avec les parents au Logis de Chaumont, lieu-dit de Salle de Villefagnan pays d’origine de la famille de sa mère petite fille d’amazone…

Au Logis de Chaumont, les Jeandel ne fréquentent que les Bernards, une ferme voisine. Leur quotidien est fait de lecture et de musique. La mère de Charles, Marguerite, semble être une sorte de tyran, au point que le voisinage s’en souvient encore aujourd’hui. Charles, qui est affublé d’un défaut de langage (bègue ?) ne veut pas d’enfant, et sa femme frustrée part souvent manger seule chez les voisins et s’entiche de la petite Germaine, fille unique des fermiers. On sait d’après les actes de vente, que le Logis de Chaumont possède un atelier d’artiste de 7 x 8 mètres, et d’un laboratoire de photographie. Charles doit donc pratiquer la peinture et la photo. Il s’échappe parfois pour des séjours parisiens ou il retrouverait peut-être « d’anciennes maîtresses ».

Hélène Pinet raconte « Le dimanche, dans une Victoria conduite par son cocher, « Mme Jeandel» (la mère) va à la messe ou elle a avec son fils une chaise réservée au premier rang pendant que Mme Charles (Madeleine) joue de l’harmonium. »

En 1902, Charles a 43 ans. Il est maintenant membre de la Société Archéologique et Historique de la Charente. Il sillonne les environs avec Jean George, grand érudit local, pour répertorier les églises romanes. Il publie dans le Bulletin de la Société Savante des articles qu’il illustre de dessins d’architecture très détaillés (retrouvés dernièrement par Florent Gaillard). Son père Antoine meurt.

En avril 1906, Charles croise Mr George à la Bibliothèque Nationale, anecdote qui montre qu’il voyage facilement et s‘occupe sérieusement de recherche. En Charente, le couple mène une calme vie de rentier aisé jusqu’en 1917 et l’effondrement de l’emprunt Russe : un premier coup de semonce. En 1923, sa mère meurt à 94 ans. On découvre alors les sentiments rentrés de Charles pour sa mère tyrannique : il vend tout, la maison comme son contenu, ainsi que les terres attenantes…

On peut imaginer que l’emprise de la mère autoritaire n’est pas le seul élément de décision dans le déménagement brutal et définitif. Charles, en habitué des frivolités parisiennes et intellectuellement curieux s’est peut-être lassé d’avoir arpenté pendant 25 ans les environs désertiques du gros Logis de Chaumont que l’on découvre sur la photographie ci-dessous…

Le couple s’installe au cœur de la vieille ville, à Angoulême, au 3 rue Vauban. La maison est une grande façade en retrait de la rue ; la cour devant est fermée par un muret de pierre. Cet homme secret, dont on connaît maintenant la double vie, choisit une maison qui n’est qu’en façade, comme transparente, presque un décor de théâtre. Il n’a peut-être plus rien à cacher…

Du 9 décembre 1925 au 12 décembre 1928, Charles est conservateur du Musée de la Société Archéologique et Historique de la Charente, puis secrétaire jusqu’au 13 décembre 1933. Il y est apprécié pour son érudition et pour ses dessins de relevés de fouille. À 69 ans, en 1928, il présente à la SAHC une toile historique : « La porte Saint-Pierre au XVe siècle », peinture à l’huile illustrative. La société possède aussi une photographie d’une autre toile de même style représentant « la porte du sauveur », un monument disparut d’Angoulême. Une autre toile, dans une collection particulière, représente probablement une rue d’Angoulême au XVe siècle. Cette dernière toile a été vendue l’été 2008 par un antiquaire allemand. L’existence de cette toile jusque-là inconnue, venant d’Allemagne, comme l’Album de photographie, permet d’imaginer qu’il existe bien d’autre Jeandel répandu chez des particuliers.

Du 9 décembre 1925 au 12 décembre 1928, Charles est conservateur du Musée de la Société Archéologique et Historique de la Charente, puis secrétaire jusqu’au 13 décembre 1933. Il y est apprécié pour son érudition et pour ses dessins de relevés de fouille. À 69 ans, en 1928, il présente à la SAHC une toile historique : « La porte Saint-Pierre au XVe siècle », peinture à l’huile illustrative. La société possède aussi une photographie d’une autre toile de même style représentant « la porte du sauveur », un monument disparut d’Angoulême. Une autre toile, dans une collection particulière, représente probablement une rue d’Angoulême au XVe siècle. Cette dernière toile a été vendue l’été 2008 par un antiquaire allemand. L’existence de cette toile jusque-là inconnue, venant d’Allemagne, comme l’Album de photographie, permet d’imaginer qu’il existe bien d’autre Jeandel répandu chez des particuliers.

La crise de 1929 dégrade encore leur train de vie. Le caractère de Jeandel semble s’aigrir au fil du délabrement de ses vêtements. Il meurt à 83 ans, en 1942 au soulagement de sa femme qui subissait une méchanceté nouvelle de sa part. Elle s’installe alors au 2e étage du 10 rue Taillefer, une maison de ville étroite, à Angoulême. Elle est sa cadette de 18 ans. Elle ne mourra donc à l’Hospice de Beaulieu que 20 ans plus tard, en 1963, dans un total dénuement après avoir vendu chaque objet leur ayant appartenu.

En 1963, le silence tombe lentement sur les Jeandel. Sans enfant et sans héritage, ils n’intéressent plus personne. Cette lente ruine explique qu’il ne reste presque rien de leur vie, et pas plus de l’œuvre peinte de Charles. Ce couple semblait voué à disparaître des mémoires, à l’exception notable de l’immense toile occupant l’escalier de l’Hôtel de Ville d’Angoulême. Cette toile de l’escalier, entachée maintenant par une faute de goût impardonnable : son pompiérisme déjà désuet à la date même de sa conception.

En 1988, la famille Braunschweig lègue un grand album de photographie anonyme au Musée d’Orsay…

Le bondage selon Jeandel

» Un jour, on me mène, à Paris, dans un petit bordel minable. Au salon, il y avait une seule femme, attachée sur un chevalet par des cordes, un peu grand gignol, les jupes relevées…-De face ou de dos ?

De dos. Autour, six ou sept types, petits bourgeois à cravates toutes faites et vestons d’alpaga […], les yeux hors de la tête, les joues cramoisies, s’efforçant de faire croire qu’ils voulaient s’amuser…

Ils s’approchaient de la femme, l’un après l’autre, la fessaient – une seule claque chacun -, payaient et s’en allaient, ou montaient au premier étage…”

André Malraux, la voie royale.

La vie bipolaire du bourgeois de province

Charles François Jeandel a tout au long de sa vie parcourue la ligne de chemin de fer réalisé sous la direction de son père. Ces pérégrinations alternatives étaient alors l’ordinaire d’une jeunesse aisée qui préférait les distractions parisiennes à l’austérité provinciale. Et comme beaucoup d’autres, Charles profitait de l’éloignement pour masquer une double vie à priori classique, partagée entre la messe en Charente et la débauche à Paris. Un véritable cliché, et en cela, il n’est guère original. Ce n’est qu’à l’ouverture de son album qu’on lui découvre une activité transgressive véritablement exceptionnelle.

Nous ne saurons jamais si ce fut un jeu ponctuel ou une passion dévorante. Après tout, les photographies pourraient n’être la trace que d’une seule séance. Et séance très civilisée, puisque comme le remarque Hélène Pinet, des petits morceaux de tissus viennent atténuer la brûlure des liens sur les poignets et les chevilles. Nous savons juste qu’il a précieusement gardé ses souvenirs toute sa vie, puisque cet album n’a pas été détruit. Ceci posant déjà le problème du statut qu’il pouvait lui accorder, et de l’évolution de son statut. Les époux ont eu 42 ans du XXe siècle pour comprendre l’importance historique, voir pécuniaire de leurs vieux clichés intimes… Mais quoi qu’il en soit, on ne peut facilement classer ses « jeux » dans un traditionnel cadre de la débauche bourgeoise, comme l’adultère commun ou toute autre partie privée classique que nous dévoilent les collections photographiques contemporaines de la sienne. Ici, on découvre des nus frontaux, sans far et sans décor. De l’érotisme dans les situations, oui, mais pas de sexe… pas plus que de mises en scène devant des toiles peintes, pratique alors en usage dans les studios des photographes. Non, juste les traces d’un loisir transgressif, mais étrangement joyeux. Et le plus transgressif de cette histoire étant l’hypothétique participation de sa future femme (ou de sa maitresse « locale »), avec, semble-t-il, une assez bonne volonté de sa part. Ainsi, malgré la présence d’autres jeunes femmes non identifiées, l’imagination se focalise sur ce témoignage d’une complicité intense entre ces futurs époux. Et plus encore, Charles et Madeleine n’ayant laissé par ailleurs à peu près aucune trace, ils n’existent comme couple, pour nous, que dans le cadre de cet album. Et quel paradoxe de découvrir ainsi une part occulte d’eux-mêmes, alors même que nous ne savons presque rien de leur vie familiale et sociale !

Nous connaissons donc mieux la face obscure d’un personnage, Charles Jeandel, amateur de corps féminins ficelés, que sa vie urbaine qui reste encore aujourd’hui, et restera peut-être définitivement, une énigme. Par exemple, nous savons qu’il a passé la deuxième partie de sa vie à suivre son mentor, Mr Georges, érudit charentais, dans de longues pérégrinations archéologiques. Mais si nous retrouvons régulièrement la trace de Mr Georges dans les journaux locaux, au grès de cérémonies, conférences et banquets, nous ne pouvons que flairer la présence en creux de notre bondeur. Il était là, sûrement, à telle conférence, dans telle commission locale, à telle cérémonie, mais jamais cité, jamais acteur (à l‘exception notable du déplacement d’un monument aux morts…). Il est suffisamment présent aux réunions de la société Archéologique et Historique, comme l’atteste le bulletin, pour qu’on soit sur de sa présence locale, de sa reconnaissance publique, mais sans qu’il laisse de trace personnelle dans les archives ! À partir de son mariage et de son retour en Charente, c’est comme s’il s’était effacé. Jusqu’à ses dessins archéologiques, répertoriés, qui n’ont pour l’instant pas été retrouvés [ ils ont été retrouvés par Florent Gaillard ]. Une malédiction ! Doit-on imaginer que son « défaut d’élocution », noté par Hélène Pinet, lui a interdit une carrière de conférencier ? Peut-être. Malgré tout, nous le savons intégré à la vie intellectuelle locale, très orientée sur le patrimoine, sans plus.

Bondage or not bondage ?

Toute la vie de Charles Jeandel est une énigme, alors que si l’on s’en tient au sujet des photographies, dans le cadre d’une histoire de l’iconographie fétichiste, il y a peu de mystère, ou du moins pas plus de mystère que dans toute l’imagerie fétichiste. Le Bondage produit une imagerie ultracodée, et les clichés de Jeandel ne dérogent en rien aux codes du genre, comme nous le verrons plus loin.

Très vite, à la suite de la découverte de l’album, une thèse va essayer de racheter l’honneur du bourgeois provincial en proposant d’interpréter les clichés comme des études de positions anatomiques pour d’hypothétiques tableaux… Tableaux qui n’auraient jamais vu le jour ou auraient complètement disparu… Et si quelques rares photographies peuvent en effet évoquer les captives de l’imagerie orientaliste, la plupart auraient le plus grand mal, par leur grotesque et la radicalité des positions anatomiques, à figurer sans scandale sur un tableau du XIXe siècle… L’argument, sur lequel nous reviendrons plus tard, qui pourrait appuyer cette interprétation, est l’absence de mise en scène, en dehors de celle des corps, et la photographie « brut » de l’environnement, l’atelier, tel qu’il se présente. À moins de considérer Jeandel comme un précurseur de la « straight photography », ce dont on peut douter, l’esthétique de ses photographies est un mystère en soi…

Pour ce qui est du sujet, l’affaire est donc entendue, tout amateur d’imagerie underground le sait, nous sommes évidemment devant les déclinaisons d’un amateur de Bondage, pratique fétichiste assez rare dans l’imagerie avant la fin du XXe, suffisamment occulte pour être auréolés de mystère, et même d’une certaine connotation « aristocratique ». En France, si l’on excepte Bellmer qui s’assumera sous le prétexte de l’avant garde surréaliste, c’est seulement dans les années 80 que le journal « Métal Hurlant » et les éditions Futuropolis aideront de concert cette imagerie a sortir de la clandestinité en exhumant la mémoire des journaux fétichistes Américains des années 50 et des comics d’aventures de la décennie d’avant. Et enfin, les années 90 démocratiseront le Bondage en même temps que tout l’attirail SM en vulgarisant cette esthétique dans l’imagerie publicitaire. Les éditions Taschen, qui ne font pas les choses à moitié, publieront même en 1995 une édition fac-similé de la célèbre, mais introuvable revue « Bizarre » de John Willie. De la même manière que les clichés privés de Jeandel entrent dans un grand Musée français, les petites revues « dirty » de John Willie et consorts trouvent une place de choix sur les rayonnages des bibliophiles…

L’exhumation des imageries transgressives s’achèvera avec la démocratisation de l’Internet et des moteurs de recherches qui s’entêtent à afficher une image « bizarre » pour à peu près n’importe quelle occurrence, au grand dam des parents du monde entier.

Les photographies de Charles Jeandel présentent des positions, parfois des situations, presque jamais des portraits. Devant le corpus des positions anatomiques déclinées, le connaisseur de la contre-culture américaine du milieu du XXe siècle a immédiatement identifié l’intégrale des « classiques » du genre, ce qui nous permet de parler « d’alphabet ». Nous connaissons des photographies de Betty Page, la plus célèbre pin-up américaine, qui se « calquent » parfaitement avec certains clichés de Jeandel, dans des positions qui n’ont aucune utilité figurative, et pourtant sans qu’on puisse imaginer une quelconque continuité culturelle, transmission, ou inspiration commune entre la pin-up américaine du milieu du XXe et le bourgeois provincial français, photographe à la fin du XIXe. Nous retrouvons ensuite ces mêmes motifs dans la prolifique production moderne de photographies pornographiques, qui elle, est le fait de gens parfaitement éduqués à Betty Page, John Willies, Stanton, Eneg, Jim, etc. Que ces clichés datent de la fin du XIXe siècle pose déjà le problème de la permanence de cet alphabet, allant jusqu’à l’équivalence des nœuds, qui eux, demandent un apprentissage et une quasi-culture. De même pour l’appareil de « torture » utilisé, son chevalet déviant.

Si nous pouvons à peu près exclure la continuité culturelle entre l’imagerie Jeandelienne et l’imagerie américaine du milieu du XXe, il doit pourtant y avoir une continuité quelque part, du côté de la pratique, et donc un « milieu » qui sert de bain à l’épanouissement de cette sous-culture.

Pour confirmer la permance des positions, j’ai organisé une grande battle « Jeandel contre le XXe siècle »… Donc, sur l’image, en maillot bleu, Jeandel, et en noir et blanc, le reste du monde du Bondage pornographique :

Le monde occulte de la maison close.

La théorie habituelle sur l’histoire du Bondage fait passer cette pratique des prisons japonaise au bordel occidental. Il n’est pas improbable que Jeandel puisse avoir feuilleté un album d’estampe érotique spécialisé. Le japonisme est une mode qui a perduré tout le XIXe en occident. Et il aurait même existé des bordels japonais dans Paris… comme on pouvait voyager dans le monde entier en passant d’une chambre à l’autre du célèbre « Chabanais », construit en 1880 pour la somme considérable à l’époque de deux millions de francs. Les prostitués y étaient proverbialement « belles, intelligentes, d’humeur enjouée, rompues à toutes les disciplines, à toutes les fantaisies et à toutes les préférences sexuelles » (Maurice Périsset, in « De Montparnasse à Buenos Aires » Famot). Dans ce même livre, un témoignage évoque « la Japonaise du Chabanais s’en retourne à Tokyo où, après avoir fait un riche mariage, elle adresse aux sous-maitresses des photos de ses trois enfants… », car la Société des Nations avait décidé qu’aucune étrangère ne pourrait être pensionnaire dans un bordel d’un autre pays que le sien… Comme on le voit, la piste japonaise est crédible. Un jeune Parisien aisé pouvait être entré en contact avec la culture du Japon, et donc, avec l’une de ses spécialités érotiques.

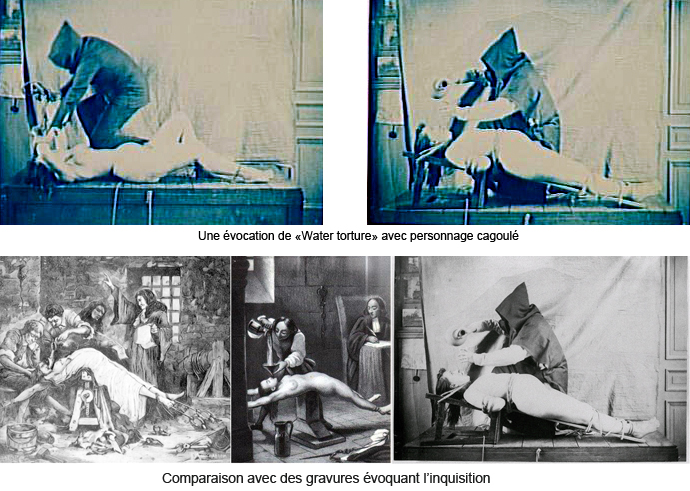

Mais si nous sommes résolument en présence d’une collection de photographie de Bondage, l’observation de certains clichés nous oriente vers une autre source d’inspiration, qui indiquerait peut-être que cette pratique du Bondage, si elle est une « spécialité japonaise » (voir « L’empire érotique » de Slocombe), a aussi préexisté en occident. En effet, quelques images de Jeandel semblent plus scénarisées que d’autre et évoqueraient alors des scènes de torture de l’inquisition, période très occidentale ayant eu une certaine prédilection pour la torture du corps de la femme, pour le dire légèrement, et qui n’a eu besoin d’aucunes influences extérieures pour expérimenter des trésors de raffinement en la matière…

La piste « locale »

Ce « petit détail » ouvre donc de nouvelles pistes aux historiens du genre. Oubliant donc l’hypothèse d’une influence japonaise, qui reste encore possible, mais difficile à prouver, il fallait se demander si un bourgeois français éduqué dans la deuxième partie du XIXe avait la possibilité de tirer de sa culture vernaculaire une nourriture pour ses gentils fantasmes.

Au XIXe siècle, le bordel est l’Italie des peintres du XVIIIe, on y passe et l’on s’y inspire, l’on y découvre enfin la liberté des corps et des mœurs, à défaut de liberté des âmes.

Nous pourrions facilement envisager, en connaissant la propension toute commerciale des « bonnes maisons » à répondre à toutes les attentes de leur client, autant sadiques que masochistes, que ces pratiques soient passées des salles de torture des prisons aux bordels spécialisés des deux côtés du monde sans que l’un oblige l’autre, l’universel de la psyché humaine suffisant. Une petite touche de structuralisme additionné d’un grain de psychanalyse nous permettrait d’imaginer un passage d’une réalité effrayante, inacceptable, la torture, au besoin d’une réalisation fantasmatique tant symbolique que ritualisée.

À la charnière du XVIII et XIXe siècle « peu à peu les « maisons » se munissent de verges, fouets, et instruments divers qui seuls permettent aux blasés de retrouver leurs ardeurs » (in “Du Palais-Royal aux grisettes romantiques », Henriette des Sablons — Famot). Mais encore, situer historiquement l’avènement des « spécialités » dans les bordels me semble hasardeux, et à mettre sur le compte de réflexe des vieux chercheurs qui « moralisent » l’Histoire. Comme si les invariants anthropologiques de l’espèce humaine étaient si faciles à influencer. En général, lorsqu’on imagine une évolution des mœurs, et surtout en matière de sexe, c’est bien souvent à cause de l’imprécision, voire de l’absence totale d’archives… En matière d’histoire des mœurs comme ailleurs, on ne trouve que ce qu’on cherche. Non qu’il n’y ai pas des modes, et que ces modes proportionnent parfois des pratiques, comme nous l’avons vu pour le fétichisme dans les années 90, mais il est douteux que les bordels aient attendu la Révolution (comme par hasard, la Révolution comme corruptrice des moeurs !) pour apporter un service commercial ad hoc aux sadiques, masochistes, zoophile et j’en passe ! Sincèrement, comment imaginer qu’en pleine vague des « flagellants », on ne pouvait pas se faire fouetter moyennant rétribution ? Encore, j’en doute fortement, et pourtant nous sommes loin des « troubles des mœurs » que la révolution est censée avoir promotionnées dans la société.

Krafft-Ebing, qui n’est pas avare d’élucubration, est pourtant crédible dans son très célèbre « Psychopathia Sexualis » quand il évoque une spécialité connexe dont il semble y avoir quelques traces sur les photographies de Jeandel, à l’emplacement prévu : « La flagellation passive peut éveiller la sensualité, ainsi que le prouve l’histoire de la secte des flagellants, très répandue aux XIII, XIV et XVe siècle, et dont les adeptes se flagellaient eux-mêmes, soit pour faire pénitence, soit pour mortifier la chair dans le sens du principe de chasteté prêché par l’Église, c’est-à-dire l’émancipation du joug de la volupté. À son début, cette secte fut favorisée par l’Église. Mais comme la flagellation agissait comme un stimulant de la sensualité et que ce fait se manifestait par des incidents très fâcheux, l’Église se vit dans la nécessité d’agir contre les flagellants. »

Avant, le même Krafft-Ebing rappelait les liens entre pratique religieuse et déviance de la libido « la connexité entre le sens sexuel et religieux se montre aussi dans le domaine psychopathologique. Il suffit de rappeler à ce propos la puissante sensualité que manifestent beaucoup d’individus atteints de monomanie religieuse ; la confusion bizarre du délire religieux et sexuel, comme on le constate si souvent dans les psychoses, par exemple chez les femmes maniaques qui s’imaginent être la mère de Dieu, mais surtout dans les psychoses produites par la masturbation (sic !) ; enfin les flagellations cruelles et voluptueuses, les mutilations, les castrations et même crucifiement, tous actes inspirés par un sentiment maladif d’origine religieuse et génitale en même temps »

Comment, donc, imaginer que les bordels puissent être passés à côté de telles pratiques « voluptueuses », alors même qu’elles s’étalaient dans les rues en procession ? C’est simplement impensable. Il y a donc de fortes probabilités pour que les « spécialités » aient été une constante dans les « maisons », et que leur sortie au grand jour ne soient que conjoncturelle : prétexte religieux au moyen âge, tension romanesque dans le cinéma hollywoodien, usage bêtement publicitaire à la fin du XXe, et étalage généralisé sur l’Internet aujourd’hui… de la même manière qu’on peu distinguer les clients automotivés, les vrais amateurs dirons nous, et les simples amateurs d’expériences, blasés en tout genre qu’il faut désennuyer de ce qu’ils considèrent comme la morne « normalité » des pratiques.

Ce qu’encore une fois, nous retrouvons dans ses photographies, c’est le passage par la culture, le scénario « historique », c’est-à-dire des modèles extérieurs, qui peuvent apporter ce que nous reconnaissons et de scénario (la « water torture» par exemple, classique de la pornographie) et la répétition à l’identique de motif spécifique (la fille suspendue à une barre les genoux repliés, que l’on retrouve chez les autres bondeurs). En fait, le mélange entre réinvention et citation est surement plus inextricable encore. On peut ainsi considérer que partant du motif de la « contrainte du corps », l’anatomie humaine permet à peu près toujours les mêmes combinaisons. Ce qu’apporte la culture n’étant que la connaissance de « la possibilité » d’une chose, mécanisme subtil qui transforme toute création en citation… La volonté de tordre le corps pour lui faire adopter des positions variées, donc, pourrait chaque fois réinventer les motifs que nous découvrons chez Jeandel et les autres…

Mais une partie de la pratique est plus problématique : le nœud. Le bondage est compris, généralement, comme l’art de nouer, et cet art est un art… et donc, implique une culture minimum de la chose… On apprend à faire des nœuds, et c’est un apprentissage complexe, qui passe vite de l’utilité à l’esthétique, et on imagine beaucoup plus mal un réinventeur de nœud, même si la formule est amusante… On doit donc imaginer ou Charles a bien pu assimiler les techniques de nœuds sophistiqués, les contraintes anatomiques spécifiques, voir les prévenances médicales nécessaires (pas de compression des artères, temps maximum des ligatures, etc.), dans le cadre de sa vie parisienne de rentier artiste et bohème. Jusqu’à la quarantaine (et donc son mariage tardif), notre Jeandel passe son temps à Paris, tentant d’intégrer la vie artistique, et fini par passer un an dans l’école la plus notoirement délurée du moment, le cours Julian, aventure brève, mais suffisante pour lui imaginer la vie nocturne qui va avec. Ensuite, sa conformation psychologique fit le reste…

Ainsi, même si nous n’avons pas, ou pas encore de certitude sur le contexte de la réalisation de cet album licencieux, il ne semble pas si mystérieux, ou du moins pas plus mystérieux que toutes productions libidinales à usage privé que la photographie a largement contribué à encourager dès sa création. C’est infiniment moins « bizarre » que les romans de Sade, par exemple qui lui, veut parfaitement réconcilier les deux finalités de son œuvre : son usage masturbatoire, donc privé, et sa nature d’œuvre, donc publique, dont il est parfaitement conscient. Le simple fait qu’il tienne plus que tout à ses manuscrits nous indique qu’il se conçoit comme un écrivain novateur, par l’élargissement (sic !) du domaine de l’écriture qu’il entreprend, paradoxalement, grâce à sa captivité. Sade fait double jeu en conscience. C’est un intellectuel éclairé, et un esthète volontaire. Il ose même hausser sa libido au rang de philosophie.

Malgré la maigreur des connaissances biographiques sur le personnage, on imagine mal Jeandel penser ses images comme œuvre, ou faire de sa pratique une philosophie. Même si l’Histoire se préoccupe peu des motivations des auteurs et use sans vergogne des œuvres, allant même jusqu’à fabriquer des finalités anachroniques, il ne semble pas y avoir d’ambiguïté chez Jeandel, l’hiatus entre son mauvais goût pictural et son apparent avant-gardisme en photographie est troublant. Ces photographies semblent donc une simple trace de simples jeux de rôle et devaient rester pour Jeandel de simples souvenirs intimes.

Mais on peut pourtant s’interroger sur le protocole, le dispositif, et la situation.

Ainsi, il a fallu préméditer, apprendre la photographie cyanotype, technique simple qui garanti l’anonymat, trouver ou avoir des complices, les filles non identifiées des photos, et « former », accompagner ou orienter les fantasmes de sa propre femme, mais aussi faire construire l’appareil de bois, son étrange chevalet déviant qui évoque terriblement certaine estampe japonaise, pour le coup…

En effet, comme nous l’avons déjà dit, la scandaleuse transgression n’est pas ici dans la pratique elle-même, la bourgeoisie du XIXe ayant élevé la double vie au rand des Beaux-Arts, ni dans le fait d’en garder une trace photographique, pratique de pornographie personnelle commune, mais bien dans le fait de ficeler en toute décontraction sa propre bourgeoise de [future] femme !

La psyché Jeandélienne

C’est ici que nous commencerons à avoir besoin des maigres éléments biographiques du couple pour tenter d’éclairer notre lanterne. En effet, lorsque nous évoquons le couple Jeandel, nous ne sommes pas en présence d’une histoire d’amour romantique, surtout pas d’un coup de foudre, mais bien dans le cadre commun du mariage arrangé, et celui-ci arrangé de si longues dates que Jeandel, alors dans la vingtaine, aurai annoncé leur union le jour du baptême de sa femme ! Une prédestinée, en quelque sorte. Sûrement une programmation. À défaut de romantisme, nous voilà dans une histoire bien romanesque ! Madeleine, future Madame Jeandel, fille d’une famille aussi riche que nombreuse, a donc grandi en côtoyant son futur mari qu’elle n’a connu qu’adulte, situation étrange qui nous permet de leur inventer une relation très « œdipienne ». Plusieurs indices orientent notre lecture du scénario inscrit sur les photographies dans ce sens. Les relations peuvent être perverses sans être pour autant « sexuelles » au sens de l’acte de reproduction. L’unique aquarelle de Jeandel connue (collection Musée d’Angoulême), qui représente un père (ou un homme mûr) qui surprend deux jeunes filles consultant les livres et un portfolio de l’étagère du haut, mythique enfer des bibliothèques, nous confirmerait cette lecture du scénario. Jeandel serait simplement « l’adulte » qui punit les jeunes filles d’une faute honteuse. En effet, si l’on regarde bien les photographies, on découvre qu’elles ne sont pas « simple bondage», pour la pure « esthétique du lien », mais s’inscrivent bien dans un scénario plus large, dont la punition corporelle fait partie, comme semblerait l’indiquer les fesses parfois striées des demoiselles.

Et Jeandel, partant de sa pulsion, ou du moins d’une tendance, d’un scénario romanesque présexuel, a dû nécessairement apprendre (ou prendre) ce qui semble la répétition d’un certain nombre de motifs récurrents, puisqu’il est peu probable qu’il en soit l’inventeur ou le réinventeur isolé. Ce qui se réinvente chaque fois dans la psyché infantile n’étant qu’une matrice symbolique minimum, un scénario originel qui n’a pas de développement en déclinaison systématique dans une esthétique figée. Il faut grandir dans une culture dont on s’imprègne grâce à une imagerie, pour que s’articule le récit en esthétique. Ainsi, des phénomènes psychiques qui semblent universels s’incarnent néanmoins selon leur contexte culturel. Freud à ce sujet va plus loin encore en imaginant « qu’il faudrait considérer les perversions dont le négatif est l’hystérie comme les traces d’un culte sexuel primitif qui fut peut-être, dans l’Orient sémitique, une religion (Moloch, Astarté). (in « La naissance de la Psychanalyse »). Et cette citation résonne étrangement lorsqu’on se souvient de la grande peinture de Jeandel dont le temple de Sérapis évoque plus les représentations de Moloch que du Sérapis christique, grand homme barbu faiseur de miracle et guérisseur. Jeandel nous a laissé peu d’images, mais elles semblent pourtant, par hasard peut-être, s’articuler pour évoquer un culte très personnel.

Jeandel fantasme. Les maigres indices qu’il nous laisse nous le confirment. La jeune fille prise en faute, et qui doit être durement punie par la mâle autorité, qu’il incarne avec délectation. Nous avons là un scénario classique, mais réinterprété. Les photographies seraient alors la trace de la mise en scène de ce motif fantasmatique, rien d’autre que quelques images-clefs d’un culte personnel.

Même si maintenant, nous entrons dans le domaine vaporeux de l’hypothèse, la cohérence des photographies avec cette unique aquarelle qui semble comme compléter l’histoire est suffisamment étonnante pour qu’on se laisse séduire. Le grand écart pour y englober le tableau de Sérapis, qui représente à lui seul toute son ambition artistique, n’est pas si difficile…

De la même manière, nous pouvons renforcer notre hypothèse grâce au troisième prénom de Jeandel : « Osmin », prénom qui sonne étrangement à nos oreilles modernes. Mais au XIXe siècle, celui-ci est chargé d’une connotation épatante pour notre construction : Osmin, dans la littérature classique, dont ne pouvait qu’être imprégné notre homme bien éduqué, est le nom générique du « gardien du Harem ». Tout le monde sait qu’un enfant est particulièrement sensible à tout ce qui se rapporte à sa propre identité. Le besoin de se construire pousse chacun à collectionner mentalement les références à soi-même. On sera particulièrement attentif aux acteurs ou personnages romanesques portant le même prénom que soi. Selon la même logique, les enfants connaissent en général très vite l’étymologie de leur prénom. Il est donc hautement probable qu’élevés dans un contexte très culturel, nous dirions aujourd’hui que les Jeandel étaient des bobos, le rôle que la littérature orientaliste attribuait au personnage nommé « Osmin » lui était parfaitement connu. Dans plusieurs textes, Osmin, eunuque gardien du Harem, doit surveiller les filles donc, mais surtout les punir sévèrement ! De quoi marquer une imagination enfantine !

Quelques « Osmin gardien du Harem » :

— « Osmin, le sinistre gardien du sérail du Pacha, qui lance ses menaces de sa profonde voix de basse… » (« L’enlèvement au sérail » de Mozart).

— « Osmin.

Et depuis quand, seigneur, entre-t-on dans ces lieux,

dont l’accès étoit même interdit à nos yeux ?

Jadis une mort prompte eût suivi cette audace. » (« Bajazet », acte 1 , Jean Racine).

— « Prince Osmin » (« Zaïde » 2e partie, Mme de La Fayette)

— « — Osmin n’est pas un homme, Aïda n’est point une femme : ce sont des esclaves. Je ferai couper la tête à Osmin et je ferai jeter Aïda à la mer. »

(« Le Corricolo », Alexandre Dumas).

— « Dis-moi, mon cher Osmin : /depuis qu’à tes soins, à ton zèle, / j’ai confié la garde du Sérail, /et le gouvernement des femmes… »

— « Osmin : Seigneur, on ne peut plus tenir/ à l’ indocilité de la petite esclave/

permettez-moi de la punir… » (« Les trois sultanes », Favart)

Sources iconographiques

À la manière de Yukio Michima, dont la psyché va s’enrouler autour de sa première vision clandestine d’une gravure de Saint-Sébastien ramenée d’occident par son père, il n’est pas besoin de chercher très loin une source occidentale d’une imagerie du corps féminin maîtrisé.

Nous pourrions commencer par évoquer la Grecque Andromède, attachée à son rocher, et délivrée par Persée, cette Andromède qui inspirera l’immense fresque de L’Arioste, «

Roland furieux» (Orlando furioso), qui transforme le mythe en « Angélique, princesse de Chine », enlevée par des pirates, attachée nue au rocher et enfin délivrée par Roger chevauchant son Hippogriffe (Cet Hippogriffe qui sonnera étrange aux oreilles des amateurs de bande dessinée et de feuilleton TV, puisque ce texte, cet hypotexte plus précisément, sert de matrice à l’Angélique moderne, la « Marquise des Anges » d’Anne Golon autant qu’à l’univers de Forest, créateur de la célèbre Barbarella). Ce texte de l’Arioste est un parfait exemple de l’hypocrisie des temps puritains qui interdisent toute sexualité et toute nudité : de la première publication de ce livre au célébrissime tableau d’Ingres, dans ce grand récit riche en aventures et rebondissements, les illustrateurs choisissent systématiquement l’épisode qui montre l’héroïne nue attachée sans défense à un rocher…

Nous sommes ici en présence d’un grand motif classique du romanesque, c’est à dire du point de fixation d’un fantasme des plus communs : la fille sans défense, à la merci d’un danger, mais délivrée in extremis par le héros. C’est le ressort dramatique (et fantasmatique) de millier de romans populaires (ces romans très appréciés par la femme de Jeandel), qui se déclinent, pour évoquer les plus explicites, du « paysan et la paysanne pervertie » de Restif de la Bretonne a la « Gwendoline » de John Willies, en passant par la « Paulette » de Wolinski et Pichard ou « Blanche Épiphanie » de Lob et Pichard (encore) en parodies assumées.

Ce motif est un fantasme présexuel aussi bien masculin que féminin. Les garçons aimant s’imaginer dans le rôle de l’aimable héros alors que des générations de jeunes filles se programment à être sauvé par l’homme providentiel en cas de danger, et donc à n’être que passive, complètement soumise aux événements, comme dans la quasi-intégralité de ce qu’on appelle l’âge d’or du cinéma hollywoodien. Le fait que le fantasme touche de manière dissymétrique les genres expliquant peut-être l’étrange permissivité de la censure au sujet d’une histoire dont il est pourtant impossible d’oblitérer la composante sexuelle. Les histoires de violences faites aux femmes sont toujours considérées par le pouvoir machiste comme une nécessaire prévenance morale. De cette manière, notre civilisation judéo-chrétienne s’est construite sur le martyre du corps de la femme, « pour son bien », le message étant « obéi sinon voilà ce qui va t’arriver… ». Car si dans le cadre épique, sauver c’est prendre, dans le cadre d’une société qui fonde définitivement sa cohésion sur la morale chrétienne, sauver c’est punir, d’autant punir que l’héroïne est considérée fautive par nature en tant que descendante d’Eve.

Jeandel et la féminité

C’est donc les relations spécifiques que Jeandel entretient avec les femmes, voire la féminité, qu’il faut interroger, car si ses photographies semblent nous dévoiler les actes d’un « petit théâtre Jeandélien », quelle en est la clef ?

Hé bien il faut encore revenir au grand « destruction de l’idole de Sérapis »… et plus spécifiquement, à la scène qu’elle représente. Souvenons-nous de Valère Maxime : « Le sénat avait décrété la démolition des temples d’lsis et de Sérapis, mais aucun ouvrier n’osait y porter la main ; le consul P. Aemilius Paulus, quittant sa robe prétexte, saisit une hache et en frappa les portes du temple. »

Dans l’ancienne Rome, la Toga praetexta est une toge blanche bordée de pourpre utilisée par les magistrats dits curules, et par les garçons de moins de 16 ans qui revêtent la toge virile des adultes, entièrement blanche, lors des fêtes de Liber. Le personnage qui détruit l’idole est donc un jeune homme qui signifie par son geste qu’il passe de l’adolescence à l’âge adulte en s’émancipant de l’emprise des femmes. L’idole Sérapis, reste alors « idole », c’est à dire féminine, et notre jeune héros la brise, courageusement, de dos ! Car ce qu’invente Jeandel, c’est ça, le fait de porter le coup à l’idole même, et pas la porte du temple, et ce fait si étrange, si suicidaire du point de vu de la représentation, de montrer le dos inélégant de l’idole. Et en effet, disons les choses clairement, Jeandel n’affrontera jamais sa mère de face, sa terrible mère, petite fille de la Commandant des Amazones ! Pourtant, il remet en question cette autorité féminine, et son grand tableau dit clairement « nul dieu n’est abrité dans cette idole creuse ! ». L’album de photographie entier serait alors traversé par une unique obsession que Jeandel partage avec le siècle : le contrôle de la féminité.

L’esthétique jeandélienne

La carrière d’Artiste Parisien de Jeandel, qui se résumait jusqu’ici qu’à la présentation au salon de 1889 de sa grande toile Pompière, s’est enrichie de l’illustration de trois livres pour enfant, de ces fameux livres rouges qui encombrent les bouquinistes et que plus personne ne feuillette, qu’il aurait illustré autour de 1895. Dans sa période parisienne, comme aspirant artiste, Jeandel a donc décroché, d’une manière ou d’une autre, au moins trois contrats d’illustration. Tâche sûrement considérée comme « alimentaire », mais faisant aussi naturellement partie des activités des peintres. Il ne grave pas, mais dessine seulement. La gravure étant laissée à un professionnel, selon l’usage du temps. Ceci indique une conception très « professionnalisante » de la pratique artistique. Point d’Art pour l’Art romantique, ici, point d’Artiste souverain, mais une chaine de production pragmatique. Encore une fois, Jeandel s’inscrit dans une conception académique de l’Art, peu en accord avec l’avant garde de son temps. L’esthétique… comment dire… éteinte, même dans le cadre du Pompier, de sa grande toile dans laquelle il avait placé toutes ses ambitions ne semble pas nous indiquer quelqu’un ayant un quelconque rapport avec l’histoire esthétique du XIXe siècle. Comme le note ironiquement Balzac dans « Les illusions perdues », les modes mettent un siècle pour arriver jusqu’à Angoulême, et notre Jeandel, avant d’entrer au Cours Julian, semble avoir reçu un bel exemple d’enseignement artistique réactionnaire, voir vieillot. Et ici, il faut arrêter d’interpréter, ne pas s’arrêter à notre jugement de l’esthétique de ses photographies, mais le croire lui, et personne d’autre. Et ce que nous savons, pour ce qui est de sa personnalité d’avant 1890, c’est ce que nous dit la toile pompière, puisque c’est cette toile qui représente son manifeste esthétique, c’est bien cette toile qui incarne son ambition artistique, et pas les photographies, réalisées plus tard, et jamais montrées.

Ce que nous montre cette toile, c’est un art laborieux, maladroit, éteint, puritain même dans le cadre du Pompièrisme, réactionnaire et même par certains côtés… incompréhensibles… Si incompréhensible qu’il faut passer par la psychologie de comptoir pour comprendre, peut-être, pourquoi il a représenté son sujet… de dos ! Cette toile montre en même temps quelqu’un d’éduqué artistiquement, du point de vu académique, le dessin volontariste, le motif « culturel », la construction des corps, et un artiste inaccompli, simplement, sans style, sans maitrise, sans aucune virtuosité, et plus gravement, sans ambition picturale propre, alors qu’il peint après les romantiques et même les impressionnistes. Nous sommes donc devant un artiste déphasé historiquement, ringard dirions-nous, et sans le génie nécessaire pour transcender l’académie qu’on peu prêter à certains grands réactionnaires. Face à sa toile, et en l’imaginant accroché au Salon de 1889, nous pouvons nous interroger sur sa visibilité. Qu’est-ce qui a bien pu lui faire imaginer qu’elle pouvait attirer l’attention ? Nous sommes en présence d’un acte d’une naïveté incroyable. Il fallait qu’elle fût le fruit d’une intention et d’un labeur particulier, pour qu’il ne voie pas son décalage. Ne lisait-il pas des revues ? Ne parcourait-il pas Paris ? Un traitement anti-coloriste, un sujet abscons, et pas la moindre parcelle de fille nue ! Le choc du être violent. Suffisamment pour qu’il s’inscrive l’année suivante dans l’école la plus à la mode du moment. On peut donc imaginer, encore imaginer, qu’il eu conscience de son erreur, ou qu’on lui a dit, un « on » bien intentionné. Mais pourtant, il ne semble pas avoir jamais changé de regard sur son « grand ‹œuvre », puisqu’il se la trainera longtemps, comme Léonard la Jonconde, et qu’on la voit encore derrière chaque fille attachée, et qu’elle finira, des collections du Musée d’Angoulême au mur de l’Hôtel de Ville de cette même ville.

Malheureusement, les autres productions de Jeandel, en dehors de ses photographies, ne rachètent rien. Les illustrations pour enfants sont toutes aussi « faites » et laborieuses, voire parfois ridicules, lorsqu’il dessine un aigle qui semble une crêpe de plomb, ou une position maladroite d’un personnage. Comme illustrateur, dans le cadre de ces livres-là, il fait figure d’honnête artisan sans talent particulier. Mais ils sont si nombreux, sur la place de Paris !

Il ne faut pas voir dans ces critiques qui semblent sévères l’indice d’un quelconque mépris, mais s’il on veut aborder l’esthétique des photographies, il faut préalablement juger Jeandel sur son ambition, et non sur ce qui nous convient aujourd’hui. Nous savons aujourd’hui, grâce aux livres illustrés, qu’au moment même ou il photographie, il illustre péniblement des textes insipides, et pourtant, ces travaux de commande devaient lui semblé infiniment plus « artistiques » que ses photographies, puisqu’il faudra bien assumer d’aborder le cœur du malentendu…

Il aura donc essayé jusqu’à 40 ans, et ensuite décidé (ou sa mère pour lui) de vivre de ses « rentes artistiques parisiennes » en province. À partir de ce retour en province et de son mariage, la pratique de Jeandel pose un très grand problème. Nous savons qu’il a un atelier et un laboratoire photo, et ceci, pour la période « Salle de Vilfagnan », c’est-à-dire pendant 25 ans ! Et pourtant, il ne reste presque rien de la production de cette période. Mais il reste suffisamment pour savoir qu’il n’a pas changé d’ambition artistique. Il considère toujours la peinture comme la pratique « artiste » par excellence, et jamais la photographie, qui est pour lui, dans une posture toute baudelairienne, un moyen de fixation du réel, et donc un bon outil pour la pratique de l’archéologie.

Il faut parler, enfin, de l’anamorphose que sont ses photographies pour notre regard. En effet, dans le contexte de l’époque des clichés, Jeandel met en scène des corps massifs, dans des positions statiques, sculpturales, et sans décor anecdotique. Les autres photographies érotiques de la fin du XIXe sont toujours mises en scène, et jouées, voire surjouées, maniérées au possible, et au traitement souvent « pictorialiste ». Jeandel dénote, c’est vrai, et semble d’une modernité, dans le dépouillement de la position des corps et du décor, qui survalorise à nos yeux ses photographies. Elles nous conviennent aujourd’hui, alors même que les autres érotiques de la fin du XIXe nous arrachent difficilement un sourire.

La première réponse à cette différence, c’est que Jeandel n’est pas un professionnel qui fabrique un produit commercial illicite. Résolument, l’histoire nous prouve qu’il a photographié « pour lui », et uniquement pour ça. Il est donc libre de toutes contraintes, et n’a pas besoin de construire un décor pour réaliser une « jolie image ». Mais l’autre réponse, celle qui concerne l’esthétique des corps, est un paradoxe extraordinaire : Son goût « classique » voir néo-néo-classique, c’est-à-dire Pompier, lui impose ces corps lourds, frontaux, sans manière. C’est l’esthétique réactionnaire qui plombe sa peinture qui réussi extraordinairement à ses photographies, du moins dans notre regard, car cette frontalité brute va se retrouver, si longtemps après, dans ce qu’on nomme l’art contemporain. Ainsi, quelle tristesse, Jeandel va réussir en esthétique photographique grâce à son « mauvais goût » pictural, et a son absence totale de motivation artistique. En gros, moins il veut « faire de l’art », et plus il en fait, et réciproquement. Jeandel est donc à classer artistiquement dans les « Naïfs ». On peut lutter, et tenter de le « racheter » comme artiste volontaire, mais c’est en pure perte, car ce qui lui aurait été nécessaire pour assumer l’esthétique que nous reconnaissons dans ses photographies, n’aurait pas pu ne pas déborder sur toute sa vie, et alors, nous serions en présence d’un grand artiste, que ce soit en peinture, ou en n’importe quoi d’autre. Nous projetons sur lui une conscience esthétique qu’il ne pouvait avoir, à moins d’une grave schizophrénie, puisqu’il se montre en tous le reste, si médiocre !

Webographie :

La collection de photographies sur le site du Musée d’Orsay

Un article amusant relevé par Patrick Peccatte : http://coulmont.com/blog/2010/12/15/fantomette-heroine-sexuee/

Bibliographie :

« 48/14, La revue du musée d’Orsay » N°16, printemps 2003

« L’art du nu au XIXe siècle: le photographe et son modèle » De Sylvie Aubenas, Hazan, 1997

« L’Érotisme » de Roger Dadoun, Presses universitaires de France, 2003, page 84

« Le Dieu Sérapis et son origine » J.D. Guigniaut, Hachette 1828

« Villefagnan » Yves Sauteraud, Editions des Amandines

« Considérations sur la nature des maladies héréditaires », Antoine Portal 1814

« Cinq leçons de psychanalyse » Sigmun Freud 1904

« Histoire critique de l’inquisition d’Espagne » J.A. Llorente 1818

« Dictionnaire Égyptien » J. F. Champollion le Jeune, Firmin Didot Frères, 1841

« La famille névropathique » CH. Féré, Félix Alcan éditeur, 1898

« le droit des mères dans l’antiquité », J.J. Bachofen, Groupe français d’études féministes, page 86

« Corpus Christi. les représentations du Christ en photographie », Marval 2002@

« Du Palais-Royal aux grisettes romantiques », Henriette des Sablons, Famot 1980

« L’Empire érotique », Romain Slocombe, La Sirène 1993

« Les aventures de Gwendoline », John Willie, Les Humanoïdes Associés 1979

Bulletin de la Société Archéologique et Historique de la Charente, les participations de Jeandel :

1905-06

-M. Jeandel : Journée de la peur dans les cantons de Montbron et de Lavalette.

-IV. La Grande Peur dans les cantons do Montbron et de Lavalette. Ch. Jeandel, CIII

1919

-M. Jeandel : Sépultures protestantes ombragées de cyprès : Le logis de Chaumont et Isaac Lardeau.

-M. Jeandel : Existence d’une pièce d’artillerie dans la Charente, près le pont de Bassau.

1920 :

-Don par M. Jeandel d’une affiche portant des lettres patentes du Roi, qui permettent à Mgr le Comte d’Artois de vendre un terrain appelé le Pré-du-Parc.

1926-27

-Dons : La vie économique en Vivarais après la guerre de Cent Ans ; Jeandel : Un dessin, à l’échelle, de la Lanterne des morts de Cellefrouin ;

-Jeandel : un trébuchet pour peser les monnaies.

-Jeandel : Comment on voyageait en 1818.

-Jeandel : Rapport sur le Musée.

-Jeandel : Découverte d’une collection de monnaies romaines.

1928

-Jeandel : La Porte Saint-Pierre au XVe siècle.

-Jeandel : Fragments d’architecture ancienne

-Jeandel : Rapport sur le Musée

Tweets that mention Bondage français | détresse visuelle -- Topsy.com

[…] This post was mentioned on Twitter by André Gunthert, Culture Visuelle. Culture Visuelle said: Culture Visuelle: Bondage français http://goo.gl/fb/VF81C […]

Le Brad

Beau travail

(evidemment 😉

digest_34 | ooblik

[…] ¶ pour les belles idées > http://www.philippe-brault.com/ ¶ pour une journée ordinaire > http://culturevisuelle.org/ ¶ pour l’histoire du bondage… > http://vimeo.com/ ¶ pour l’histoire de la […]

Didier Roubinet

De Serapis à John Willie, le voyage était inattendu, il accompagne nos soirées d’hiver comme on savoure un vieil alcool au coin du feu.

Merci pour cette superbe balade dans les dessous de l’art pompier et des vieilles malles de nos greniers.

Bienvenue à Culture Visuelle !

Alain François

Merci beaucoup, Didier.

0laf

On retrouve une reprise trait pour trait de la première image de la série Jeandel contre le XXe siècle dans la bande dessinée de Blutch « Vitesse Moderne »…

Alain François

Olaf, m’étonne pas de Bluch…

david duquerroigt

Ça donne à réfléchir et même à penser.

Que diriez-vous de poursuivre cette étude et ce type de méthode (pointilleusement précise et cousue de fil tenace) en la transposant ailleurs ? Même en des lieux où tout cela s’inverse.