Dans les années de mon adolescence, une légère odeur de soufre accompagnait les apparitions des planches de Guido Buzzelli dans mes journaux préférés. Malgré la qualité d’impression terrifiante et le papier plus ou moins abrasif de ces journaux (Charlie, Pilote, L’écho, etc.), le dessin affichait une étonnante élégance classique dévoyée par un grotesque insolent. Les histoires tronquées par le feuilletonnage avaient un parfum d’étrangeté agrémenté d’un soupçon de tension érotique à jamais irrésolue qui faisait qu’on retenait le nom de l’auteur à la première lecture. Et j’ai retenu son nom, en oubliant beaucoup d’autres.

Entre temps, je me suis surtout intéressé au tragique destin de son frère Raoul qui ne s’était jamais vraiment trouvé, entre cachetonnage pour les journaux catholiques et le porno, grand écart pas si improbable, et j’avais demandé en vain à mon amie Laura Désirée Pozzi si le Web Italien parlait des raisons de son suicide…

Sur cette question du mal-être des Buzzelli, la précieuse réédition des Cahiers dessinés offre une piste : les frères Guido et Raoul sont des victimes secondaires du fascisme italien. Les grandes horreurs de l’Histoire tuent à retardement, silencieusement, discrètement, parfois des générations après. Et cette noirceur des deux frères, qu’on peut explorer somptueusement dans ce premier volume des nouvelles fantastiques de Guido, n’est pas l’indice d’une fantaisie gothique, mais bien l’expression d’un post-trauma profond, de l’enfance, qui résonnait douloureusement avec l’actualité violente des années de plomb.

Dans mon adolescence ingrate et autocentrée, je ne me souviens pas d’avoir été particulièrement sensible à cette lecture politique ni à la dimension éminemment métaphorique du fantastique Buzzellien. Et pourtant, j’avais saisi ce même arrière-plan politique chez Crepax. Alors pourquoi avais-je compris ce qui se tramait derrière la fantasque Valentina et pas chez Buzzelli ? Je ne saurais jamais, mais cette réédition neuve me délivre enfin ce témoignage vibrant d’une psyché broyée par les ombres de l’Histoire.

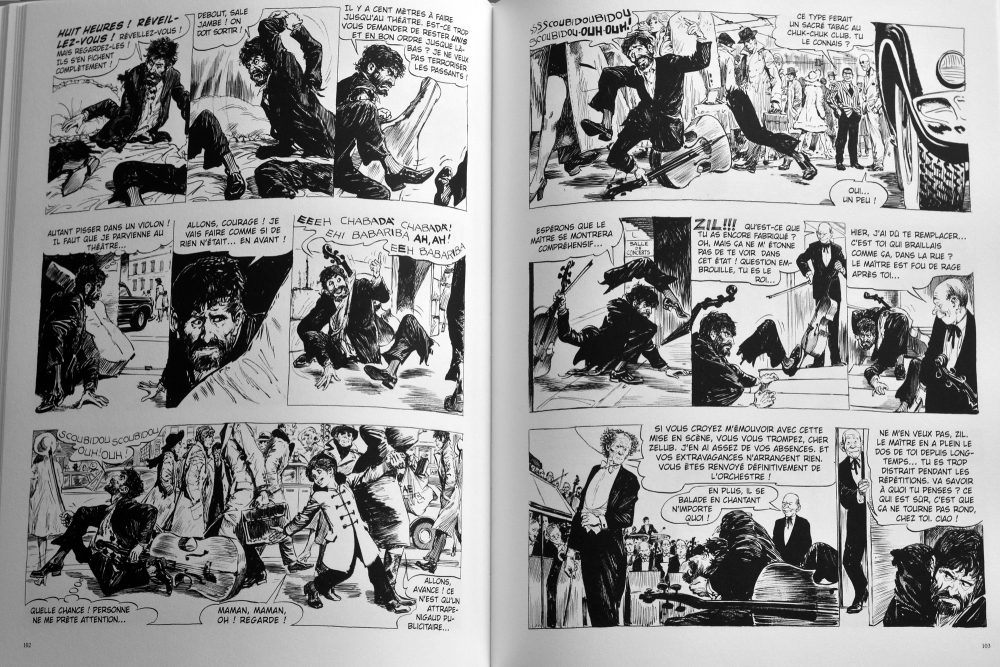

Esthétiquement, je vois bien ce qui épate dans ce dessinateur qui dessine comme on aimerait dessiner enfant, mais j’y distingue aussi parfois quelques raideurs, quelques lourdeurs. Et si c’est souvent superbe, tout n’est pas extraordinaire chez ce Guido Buzzelli trop bien éduqué. Hors BD, il est difficile de voir sur le Web tout ce qu’il a peint, mais ce qu’on en distingue semble réactionnaire et kitch. Il est l’un de ces très nombreux représentants de la malédiction des très bons auteurs de BD qui s’acharnent en peinture par complexe de classe. On est rarement bon partout, et surtout, on ne choisit pas, malgré l’héritage, les préjugés sociaux, et malgré toute la volonté du monde.

Alors qu’en BD, sa vision de l’enfer rejoint celles des plus beaux dessinateurs symbolistes du XIXe en la réactualisant clairement à l’aune de son expérience personnel : Satan est un vieux fasciste et il est patronné par tout ce que l’occident a compté d’autoritaire. On parle partout de Goya, oui, mais c’est Félicien Rops qui surgit malgré la trop bonne éducation, avec, moins noble, toute l’illustration populaire réaliste du début du XXe siècle qui justifie les quelques raideurs qui me gênent parfois. Une influence double donc, d’une éducation culturelle et bourgeoise qui transparaît dans la structure, l’architecture, les détails, les personnages et l’obsession pour le dessin des chevaux, et l’influence des fictions polaires alors méprisées, de la SF en particulier. La référence à H. G. Wells est bien sur évidente, les réminiscences du Flash Gordon d’Alex Raymond aussi, et Dick et Ballard sont ses cousins… À ce propos, je me demande si le réalisateur Lindsay Anderson n’avait pas lu « Aunoa » (baptisé maintenant « Le labyrinthe ») pour son « O Lucky Man ! » ?

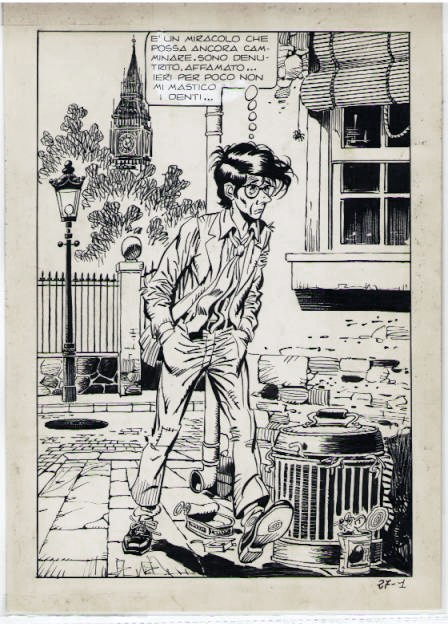

Beaucoup de dessinateurs se dessinent en héros, en se magnifiant, mais peu se mettent vraiment en scène tels qu’ils sont, sans qualité particulière. Crumb l’a fait et Guido Buzzelli ensuite, parmi les premiers, et surtout bien avant la vague égotique des années 90. Il est en ce sens un précurseur, même s’il distord et abîme volontairement tout ce qui pourrait raccrocher ses histoires à un témoignage réaliste. Son fantastique grotesque semble ne servir qu’à ça, ridiculiser son personnage, son alter ego, en le livrant sans défense à tous les caprices d’un délire psychotique.

Guido Buzzelli, coincé entre ambition picturale déçue et travaux alimentaires désespérants, a produit en bande dessinée une œuvre incroyablement forte et rare, qui mérite entièrement sa place parmi les grands classiques du XXe siècle.