À propos de hanbok de Sophie Darcq chez l’Apocalypse 2023.

C’est une habitude relativement nouvelle ici : ne pas décortiquer les œuvres par le menu, mais juste en dérouler un fil, juste un, pour voir où il me mène. Ceci m’évite peut-être d’involontairement paraphraser d’autres lectures (je ne lis pas ce qu’en pensent les autres quand je veux écrire), et ça laisse le livre relativement mystérieux pour un lecteur nouveau. Ici, je me garde même de lire « avant » la préface de Fabrice Neaud (excusez du peu ! Une préface de Fabrice Neaud ! Sophie Darcq est d’un snob !).

Alors Sophie Darcq a publié hanbok chez l’Apocalypse (qui n’en finit pas d’apocalypser, et tant mieux). Hanbok raconte, avec ce mélange de détachement et de précision (rigueur même) conforme à son tempérament, une paradoxale quête / non-quête d’identité d’une fratrie d’origine coréenne adoptée par un couple de Français. Ce livre est un triple cénotaphe : il y a celui du père adoptif, celui de l’ami disparu, et en arrière plan, celui du père biologique.

Ce qui m’intéresse ici, le fil à dérouler, est son usage particulier de la photographie.

Je pense depuis longtemps que la photographie n’a pas seulement perturbé définitivement l’histoire de la peinture, mais qu’elle a aussi, au passage, [co]inventé le roman moderne. Et quelle que soit l’importance qu’on voudra bien lui accorder dans cette histoire-là, il est difficile, à partir de la date de son invention, de trouver un roman qui s’émancipe de son existence comme document de travail, comme technique ou plus souvent comme fétiche. La fiction des deux derniers siècles et la photographie sont indissociables (ce que la collection de Denis Roche au Seuil consacrait d’ailleurs).

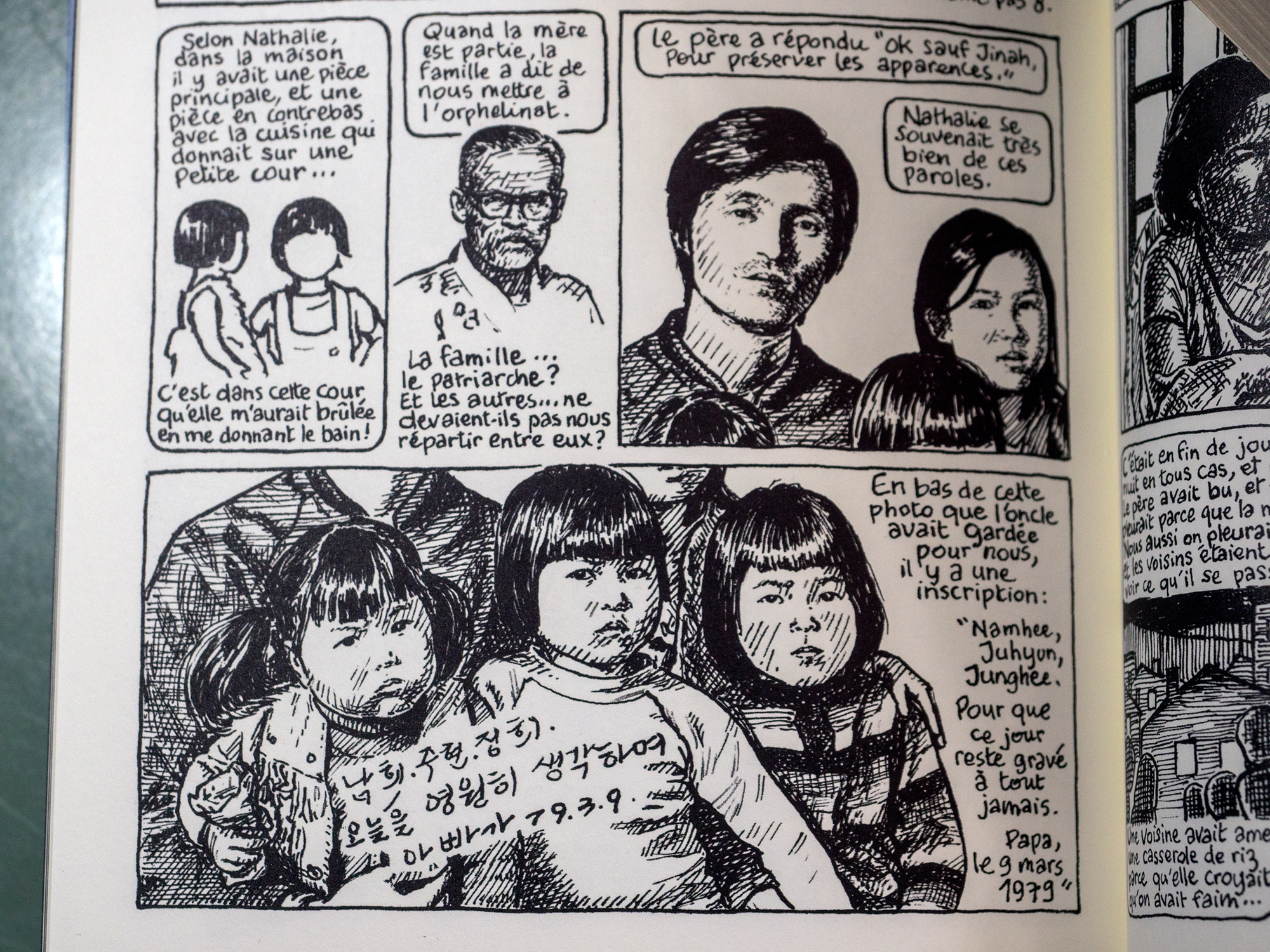

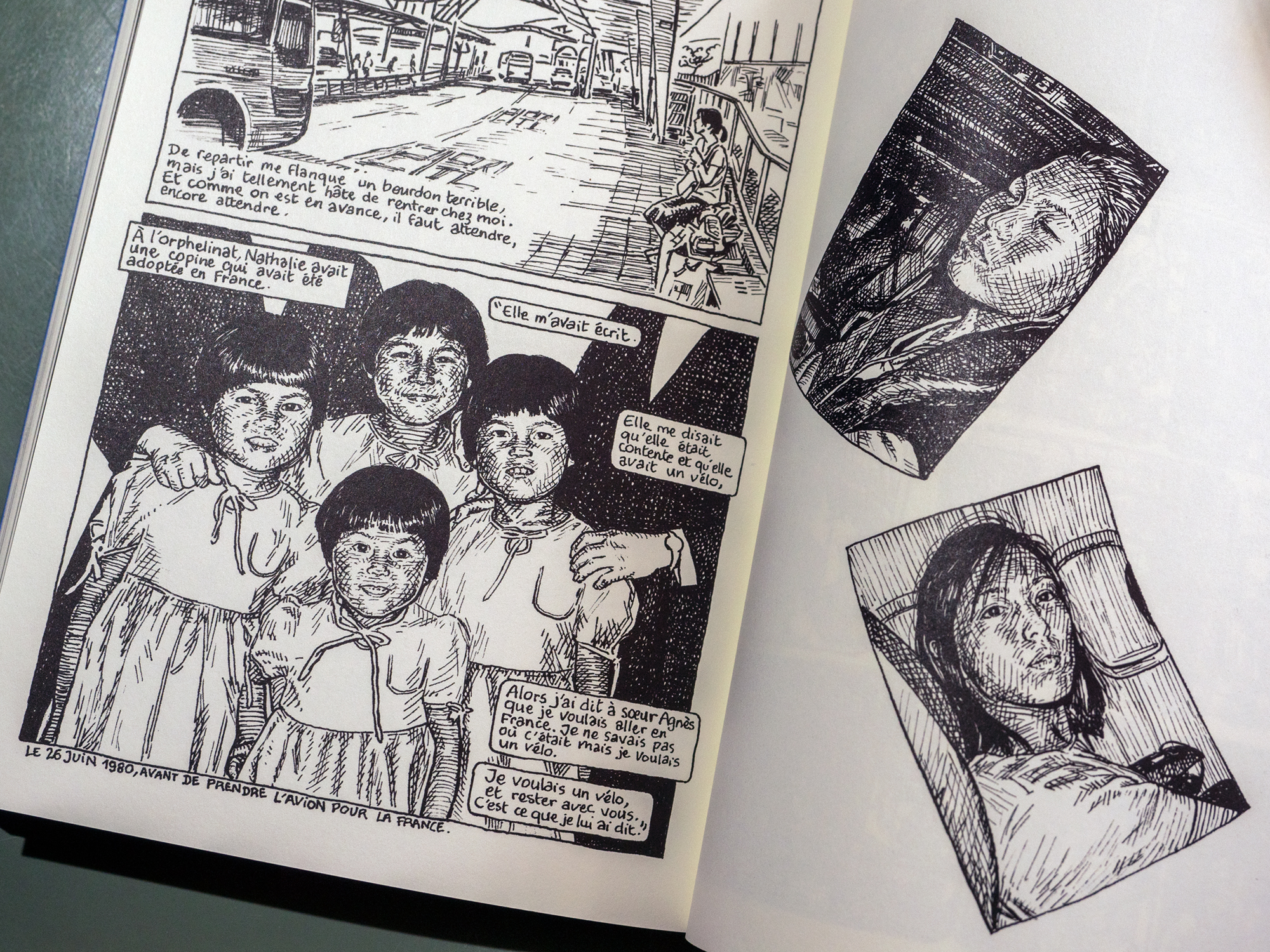

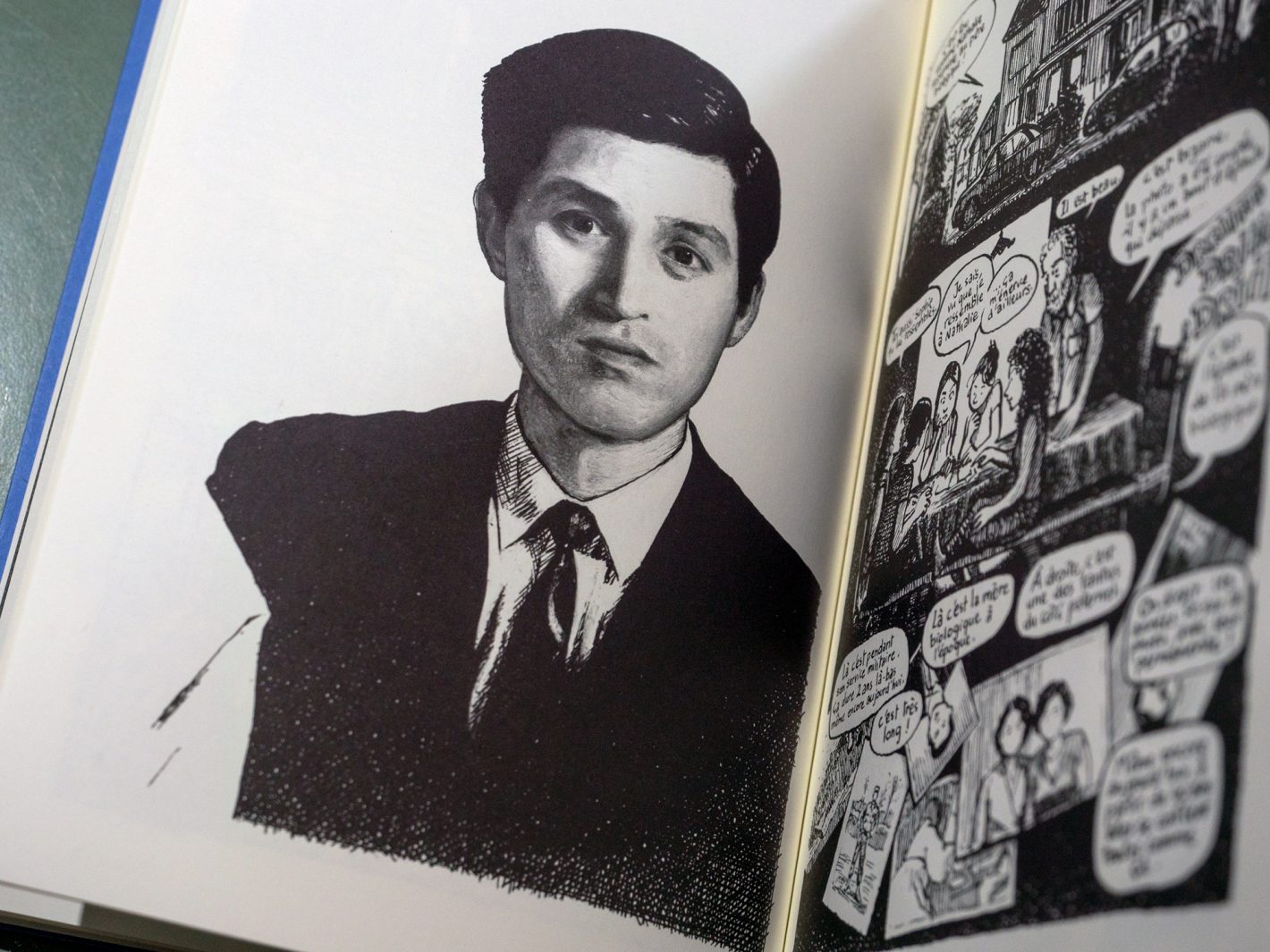

La bande dessinée aujourd’hui, pas plus que la majorité des romans, ne s’émancipe de la photographie. Avec l’évolution du médium et son recouvrement progressif de tous les champs du littéraire, la photographie y devient même plus prégnante. Le biographique, l’autobiographique et le reportage à la mode aujourd’hui, vont largement intégrer la représentation graphique de la photographie dans la fiction. Plus spécifiquement le portrait photographique… Et le portrait photographique est à la fois cénotaphe et fétiche : il est à la fois un contenant et un contenu, il contient la mémoire du corps en l’absence de corps, et incarne pourtant cette mémoire. Il fixe la mémoire. C’est son rôle. Mais que fixe-t-il quand nous n’avons pas de rapport avec ce qu’il représente ? C’est une question que j’ai déjà tenté d’aborder ici ou là. Et j’ai très romantiquement baptisé cet objet qui nous apporte plus de questions que de réponse « le sphinx ». Apparent paradoxe, le sphinx de Sophie Darcq est une photographie tronquée de son père biologique.

Pour le genre, on peut considérer ce petit mais dense hanbok comme un hypertexte du « Journal » de Fabrice Neaud. Ce qui n’a rien de dégradant, mais marque un usage particulier de la photographie comme documentation sur « la forme des choses » ou sur « la mémoire des choses ». Et même si ce recours au document photographique peut être un marqueur de ce genre autobiographique-là, c’est un usage relativement habituel dans le médium ; et on se souvient des poses de Jacobs se photographiant pour documenter une position excentrique d’un personnage.

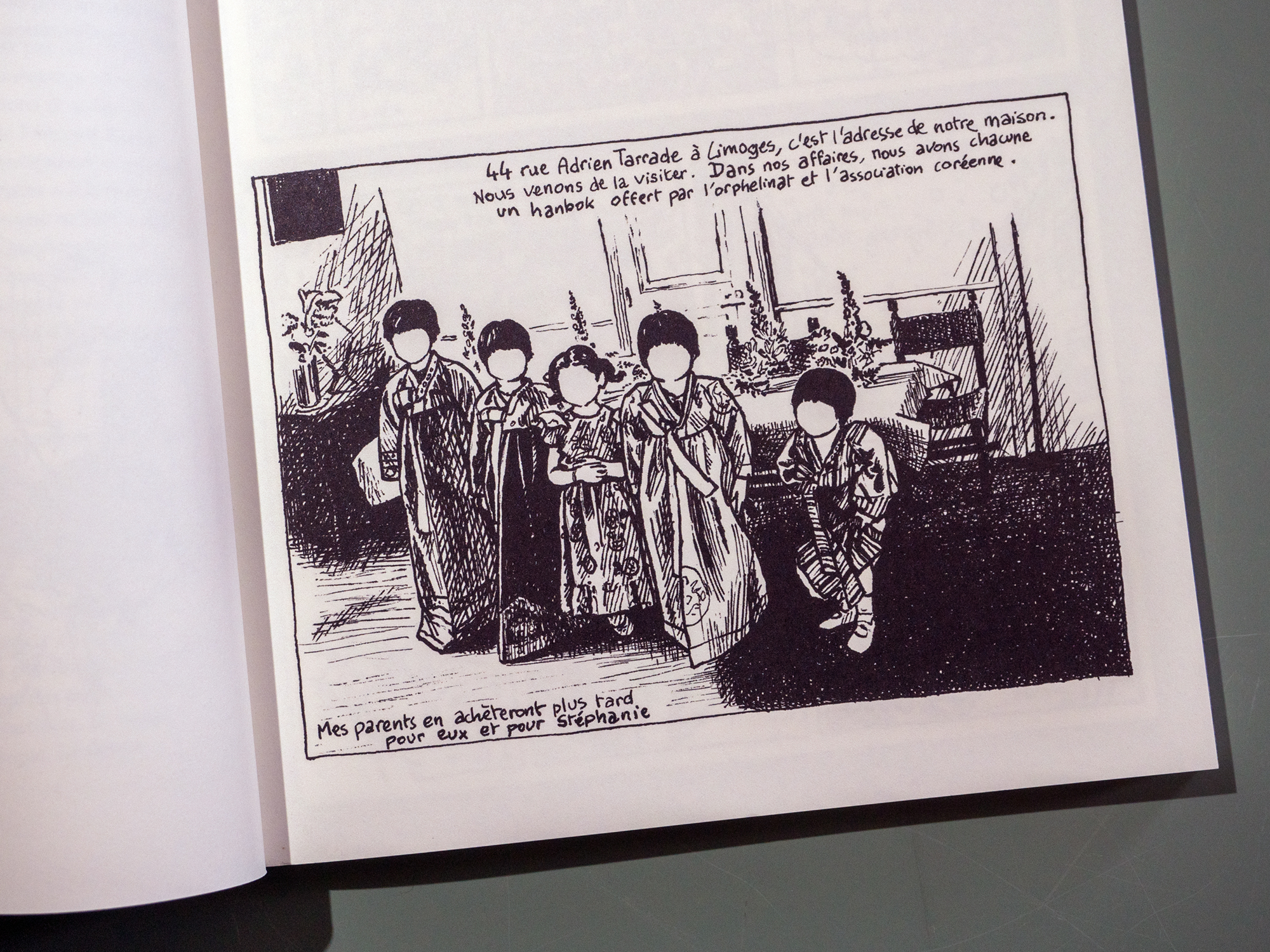

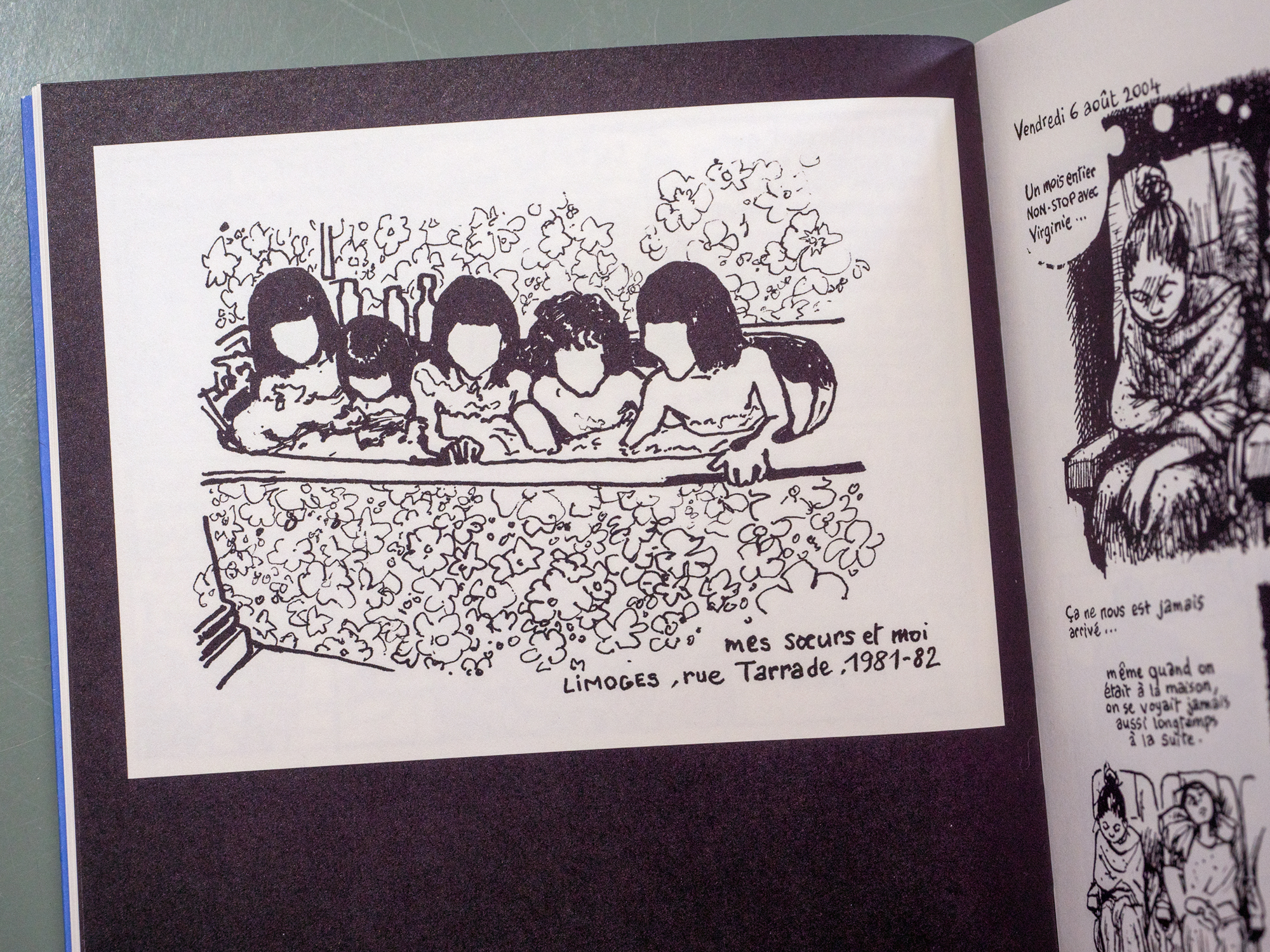

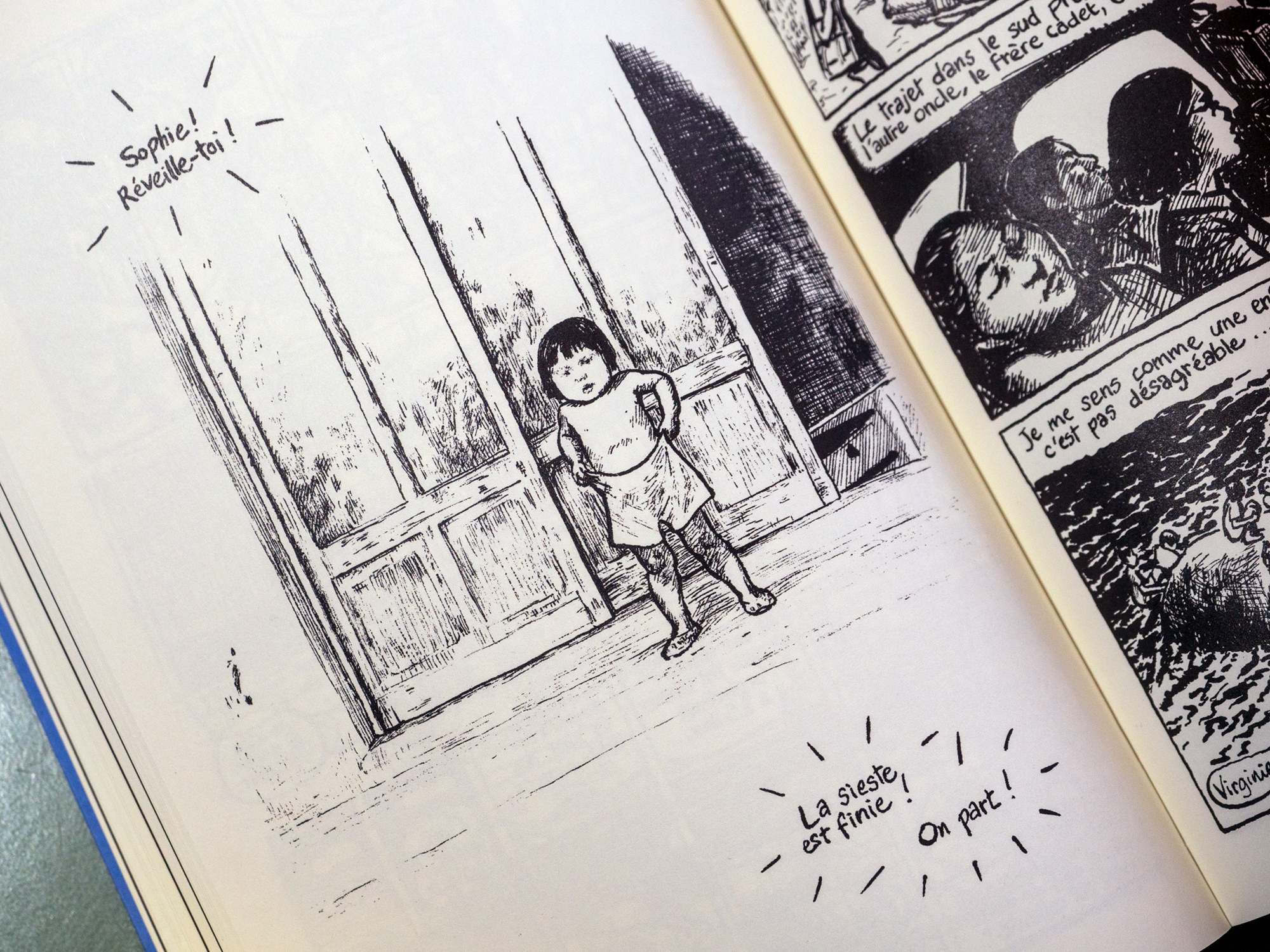

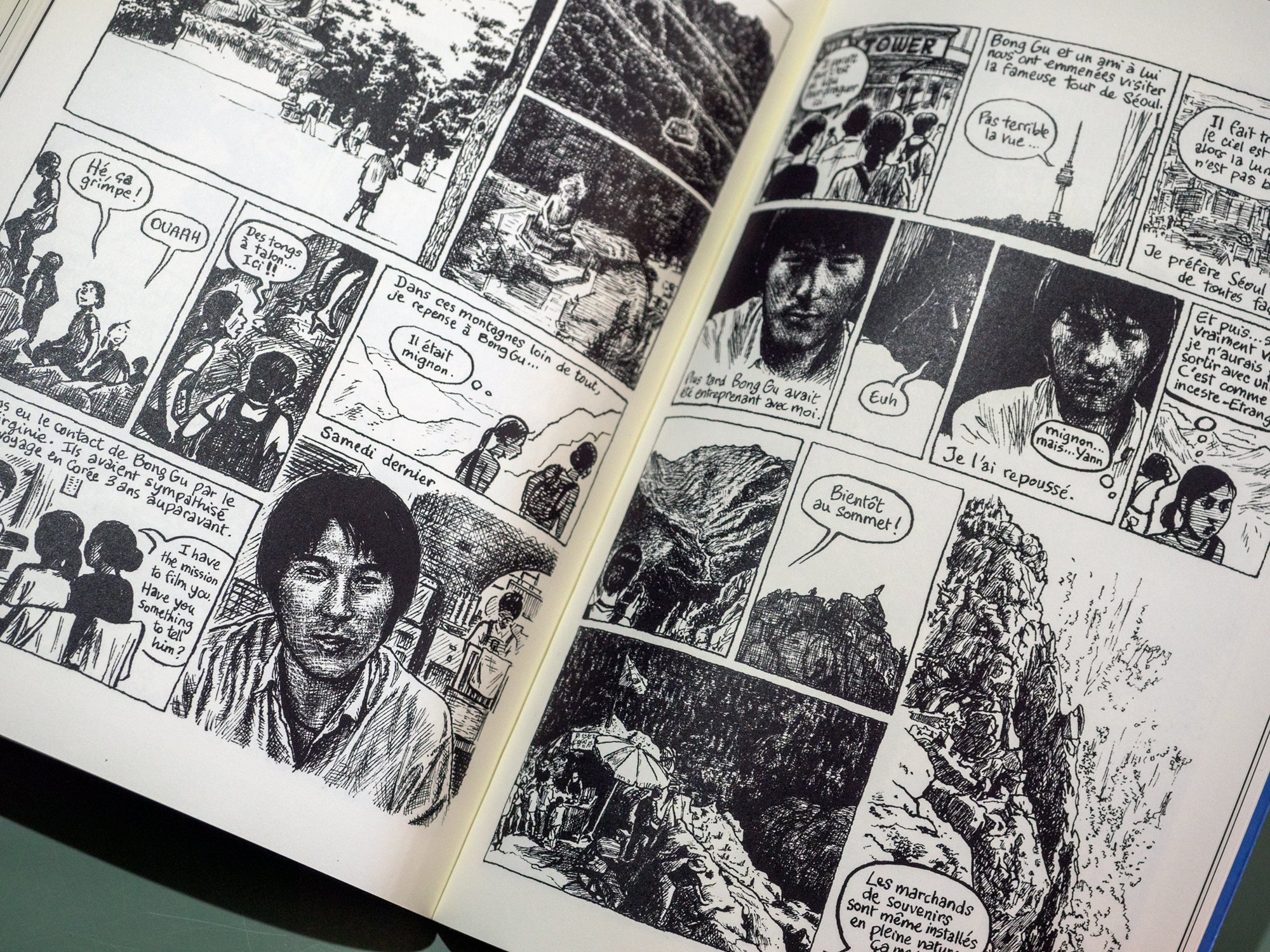

Mais ce n’est pas dans cette strate géologique-là que l’usage de la photographie m’interpelle ici, mais bien au niveau de la diégèse, par évocation littéraire ou par inclusion visuelle dans la mise en page grâce à différents stratagèmes graphiques qui vont signifier que nous ne sommes pas dans une case de BD « normale », mais dans l’évocation d’une photographie. Deux stratégies pouvant exister dans ce second cas : reproduite (parfois passée en noir et blanc, voir dégradée style photocopie) ou redessinée. Sophie Darcq a choisi de redessiner, pour, je pense, une plus grande homogénéité esthétique. Ou peut-être pour interroger, le temps du labeur, ce sphinx du lien biologique. Dans hanbok, la photographie familiale sourd des profondeurs du processus de création pour venir à la surface / du papier / du récit, chacune jouant le rôle d’une lame de tarot que l’autrice pourrait interpréter pour raccommoder une identité fractionnée, ou courir après des potentiels souvenirs, ou encore tenter de « sentir » la potentialité d’une autre identité avortée. L’oblitération des visages sur les photos de l’enfance des sœurs ajoutant à cette impression de question sans réponse, ou même de question vide, puisque le livre met en scène les liens réels créés par le biographique, et se heurte au vide des liens biologiques. Après tout, nous sommes enfants d’une histoire et nous ne sommes pas réductibles à une origine. Nous sommes des liens sociaux et affectifs, et pas une essence mystique s’émancipant du biographique par l’ADN. Le déplacement est l’histoire, et nous naissons continuellement de cette histoire. Ce qu’on nomme le roman. Et le roman, là, est scandé par la reproduction en dessin de photographies des deux familles, la biographique, la biologique. Il y a celles qui rattachent Sophie Darcq à son histoire, et celles qui évoquent culturellement, par connaissance identitaire légale, une histoire qui n’a pas eu lieu.

Et je ne lis pas dans Hanbok une grande volonté de retisser des liens nouveaux, pas plus qu’une aspiration à combler un vide quelconque, mais plutôt une forme de perplexité provoquée par la confrontation relativement brutale au malentendu entre cette volonté du corps social d’origine (du légal au familial) de vouloir inclure ce qui n’a pas été inclut, volonté assise sur l’idéologie instinctive des origines, et l’impossibilité d’être autre chose que la construction que nous sommes par notre histoire. Le trouble de ceux qui se heurtent au vide de sens de leur propre origine vient de l’incapacité à se réinscrire dans un cadre qui n’a pas eu d’histoire. Ceci ne veut pas dire qu’on ne peut pas écrire une nouvelle histoire à partir d’une rencontre neuve, bien sûr, mais rien ne peut combler le temps, incompressible et impossible à rattraper. Et le trouble métaphysique devient abîme devant la photographie des morts avec lesquels on n’écrira jamais aucune histoire. Et interroger la ressemblance fait aussi partie de ces questions au sphinx pouvant provoquer un trouble, comme lorsqu’on tente de retrouver des souvenirs de sa petite enfance et que rien ne vient, sinon des constructions empiriques faussées et trompeuses. Il est naturel de vouloir reconstruire une continuité dans ce qui fût fractionné. Et le paradoxe (que je comprends trop bien), est que la photographie oblige d’une certaine manière à la quête identitaire en posant plus de questions qu’elle n’apporte de réponse. Qui sont ces gens ? Quelle a été leur vie ? Quels liens ont-ils avec moi ? Hors le mythe, aucun, hors la photo, aucun. Mais notre cerveau ne supportant pas l’absence de sens, le mécanisme de rattachement est instinctif à la manière de l’horoscope, par projection de soi dans du commun.

Alors au bout de la quête, que reste-t-il ? Un hiatus culturel et des sphinx en photographie (nous en avons tous), mais surtout la beauté du réel vécu, d’une fratrie soudée, d’une histoire commune d’une famille construite et du souvenir de ses morts. Un roman.